Mengakhiri rangkaian Oktober sebagai Bulan Bahasa, BALAIRUNG mengunggah kembali wawancara dengan salah satu sastrawan Indonesia, Umbu Landu Paranggi. Wawancara ini pernah dimuat dalam rubrik Insan Wawasan Majalah Balairung No.30/Th.XIV/1999, ditulis oleh Darmanto, Eka Rinanda, dan Melani. Demi menjaga keterbacaan artikel, kami melakukan penyuntingan bahasa dan diksi tanpa mengubah substansi tulisan. Berikut sajian akan perjumpaan bersama Umbu Landu Paranggi.

Dengan sederetan nama besar seperti Emha Ainun Nadjib, Linus Suryadi A.G., Ragil Suwarno Pragolapati, hingga Iman Budhi Santoso, Yogya boleh berbesar hati. Yogya telah berperan menjadi kawah candradimuka seniman-sastrawan.

Di balik perjalanan karir mereka, tersebutlah nama Umbu landu Paranggi, tokoh yang “bertangan dingin” dalam proses pertumbuhan seniman-seniman itu.

Sekadar membalik dokumentasi tertulis tak bakal cukup untuk menelusuri siapa dan bagaimana sosok yang digelari “Presiden Penyair Malioboro” ini. Kisah-kisah tentangnya lebih banyak bersumber dari kenangan kawan-kawan karibnya. Apalagi ia nyaris menghilang begitu saja, setelah meninggalkan Yogya di akhir periode ‘70-an. Umbu memilih menetap di Bali hingga kini.

Ternyata, memang tak mudah menemui penyair kelahiran Waikabukak, Sumba, NTT, ini. Sedikit terlambat dari yang dijanjikan, dengan ramah Umbu melayani Darmanto, Eka Rinanda, dan Melanie dari BALAIRUNG untuk sebuah wawancara panjang di kantor perwakilan Majalah Kebudayaan Basis Denpasar, Bali.

Tubuhnya terbungkus rapat: kaos dilapisi kemeja, celana tebal, syal di leher, dan tentu baretnya yang setia. Angin malam musim kemarau yang kering dan dingin menggigit, agaknya, mengganggu kesehatannya. “Kalau sudah bulan kemarau begini, tubuh memang selalu tak enak,” tuturnya datar. Di Pulau Dewata ini ia mengaku menemukan dan larut dalam nuansa yang hampir mirip dengan Yogya awal ‘70-an. Di sembilan “negara bagian” Bali, ia mempunyai teman-teman muda yang giat dikunjunginya setiap bulan, bakat-bakat penuh potensi dalam bidang sastra dan seni teater.

Umbu tampak bersemangat menanggapi obrolan yang mengalir santai, diselingi teh hangat, nasi bungkus, dan kepulan asap rokok Sampoerna Mild. Terkadang jawabannya melantur ke mana-mana. Sesekali terdengar tawanya ketika menceritakan pengalaman masa kecilnya – dibesarkan di tengah padang rumput savana yang, menurutnya, “digarap jadi lebih indah oleh Garin Nugroho.”

Dua malam bersama Umbu, berikut penggalan perbincangan BALAIRUNG dengannya:

Ada suatu ketertarikan khusus pada orang-orang muda?

Ya, saya memang mengutamakan orang-orang muda. Mereka bagi saya adalah “binatang yang lain”, yang selalu ingin menggelandang dalam perburuan hidup yang sesungguhnya. Bakat-bakat seperti Emha itu, umpamanya, sebenarnya sudah kelihatan sejak SMA dan SMP.

Bagaimana dengan karya-karya mereka?

Hasil karya orang muda itu berbeda. Tidak umum. Saya sangat memperhatikan hal-hal semacam itu, dan ini yang saya garap di Tabanan: anak-anak muda potensial.

Toh, masih banyak yang meremehkan mereka begitu saja

Mungkin karena pertarungan yang keras, membuat ego seniman keluar. Jadi, kalau anak-anak muda datang melihat dan bertanya, belajar, malah dibilang bodoh. Saya sebenarnya memahami, tapi harus dimengerti bahwa anak muda punya cara tersendiri untuk menyiasati hal itu.

Kalau kemudian mereka jadi sedikit “nakal”, tidak apa-apa ya?

Saya menganggap itu sebagai bagian dari misteri penciptaan. Sayangnya, kita cenderung memvonis mereka. Tak tahu adatlah, tak tahu diuntunglah, apalah orang bilang. Tapi ingat, di balik sikap yang demikian, tersimpan kekuatan yang mengejutkan dan daya kreativitas yang meledak-ledak.

©Arsip/BAL

Bagaimana pengamatan Anda terhadap media yang mewadahi karya anak muda?

Memang menyedihkan. Dulu majalah Hai jadi unggulan ketika masih ada Arswendo, juga lahir penulis yang berbakat seperti Hilman. Remaja seharusnya diberi ruang tersendiri untuk mengekspresikan karyanya. Ya, memang ada masalah dengan pembinaan sastrawan muda. Tapi di mana-mana sama. Dunia kepenyairan dan sastra memang menjadi minoritas. Cuma, minoritas bukan berarti tidak menentukan.

Dan setiap kemunculan baru layak disambut?

Ya, setiap generasi punya talenta dan nafasnya sendiri-sendiri, semacam kekuatan dan semangat yang menggerakkan zaman yang menghidupinya. Akan selalu ada kesaksian-kesaksian yang mewakili suara generasi.

Semangat serupa inikah yang dulu Anda perjuangkan di Jogja?

Menyeleksi karya-karya mereka, yang kebanyakan masih pemula. Kalau Linus, ketika masuk Persada Studi Klub (PSK) sudah matang, jadi tidak digojlok lagi, malahan langsung nggojlok.

Tapi memang komunitas PSK cukup khas, dan itu yang tak dimiliki seniman Jogja masa kini.

Tidak juga. Bagi saya, biarlah setiap generasi menghidupi zamannya masing-masing. Tidak boleh melihat masa lampau. Masing-masing mengurusi kegelisahan masing-masing. Semangat zaman dan pertumbuhan gerak ‘kan tak bisa dipaksakan. Acuan yang pasti tak ada.

Kalau dikaitkan dengan situasi Yogya tempo dulu?

Memang istimewa, semacam sesuatu yang hanya ada di Jogja. Yang tumbuh kekhasan seperti itu. Setiap karya sastra kan lahir mengikuti alur kehidupan penciptanya.

Kesan Anda sendiri terhadap Jogja?

Bagaimana ya melantunkannya? Pokoknya saya jatuh hati rata dengan tanah pada Jogja. Kota bagi Umbu adalah Jogja, Bandung, dan Bali. Ada juga rencana ke Palembang.

Adakah semacam moralitas atau nilai-nilai esensial kehidupan yang Anda yakini dalam sastra?

Singkatnya, saya menggarisbawahi apa yang dikemukakan Sir Isaac Newton, “Siapakah saya di dunia ini?”. Kadang-kadang saya melihat diri saya seperti anak kecil yang bermain di pantai, dan tiba-tiba melihat kerang yang sangat jauh berbeda dengan yang pernah saya lihat di hari sebelumnya. Sementara, di depan terhampar lautan kebenaran yang belum tersingkap. Bagi saya, inilah yang dimaknai dalam sastra. Sekarang kita cenderung memilah kebenaran dalam hitam dan putih saja, sehingga absolut. Kebenaran dalam sastra sebenarnya kaya warna dan nuansa. Itu patut diperjuangkan, toh, fungsinya adalah untuk memperkaya kehidupan, sebagaimana yang dinyatakan penyair Subagyo Sastrowardoyo, “beri kami satu puisi daripada seribu rumus penuh janji”. Sangat tepat apa yang dikemukakan oleh mantan Rektor UGM, Prof. Koesnadi Hardjasoemantri tentang upaya pendidikan, kapasitas intelektual dengan apresiasi seni mesti berjalan seimbang. Pendidikan kita selama ini memang mengarahkan kita menjadi “Habibie-Habibie”. Itu wajar dan normal, tetapi perjalanan hidup sebagai manusia kan tidak selalu begitu. Prestasi ilmiah harus setara dengan prestasi insaniah. Tak cukup kita ke bulan, ke langit, tanpa ditopang oleh kekayaan batin. Semua yang rasional itu ada batasnya. Bekal semacam ini wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Kalau tidak, lihat saja contohnya, Habibie. ‘Kan kasihan, tidak disiapkan untuk menjadi “yang seimbang” tadi.

Kalau begitu, menurut Anda, siapa yang memenuhi kriteria tersebut?

Gus Dur. Dia saya anggap tepat. Kalau kemudian dianggap sering plin-plan, biasalah. Saya bisa paham itu karena saya mendapatkan falsafah Jawa, seperti yang dimaksud dengan pukul utara kena selatan. Kita tak perlu repot-repot mencari Supersemar, sebab Gus Dur-lah “Sang Supersemar”.

***

©Arsip/BAL

Lebih jauh, Umbu menekankan perlunya menghayati sastra dan seni sebagai sesuatu yang personal, dekat, dan menumbuh. Menjadi penikmat yang apresiatif sudah memadai, tanpa harus menjadi sastrawan atau pekerja seni. “Masuklah dunia sastra dan seni sebagai orang yang bebas dan mau membebaskan diri, tanpa pretensi apa-apa. Ada sesuatu yang menawarkan kepenuhan di dalam sastra dan seni,” akunya.

Mengamati perkembangan sastra, Umbu mencatat permunculan karya-karya penulis wanita yang berkembang pesat belakangan ini. Ayu Utami, umpamanya, mewakili suara baru dalam penulisan sastra. Sebagaimana ulasan media massa beberapa waktu lalu, Umbu mengakui keindahan bahasa yang digunakan. “Jangan dianggap remeh pemunculan-pemunculan wanita seperti itu. Kalau kemudian ada yang mempertanyakan otentisitas, bisa jadi hanya wujud kekagetan kaum lelaki yang kebakaran jenggot. Sebuah karya akan berbicara sendiri. Seperti halnya Linus, yang sering dikritisi karena karya-karyanya yang kental dengan kosmologi Jawa. Lokalitas sifat karya seperti itu harus didukung. Bagi saya, itulah contoh yang top tentang kebhinekaan. Kita selama ini mengabaikan masalah kebhinekaan, dan tampaknya dalam situasi politik seperti sekarang, bangsa Indonesia harus mengkaji dan memaknai ulang kebhinekaannya,” tegasnya.

Dalam kesehariannya, selain menulis sajak, Umbu juga melukis. Baru-baru ini, karyanya disertakan dalam “Pameran Lukisan Bukan Pelukis”. Walau demikian, sajak tetap menjadi wadah ekspresi yang sudah mendarah daging baginya. “Saya tak melakukan yang lain. Entah mengapa, setiap kali menyampaikan sesuatu dan mendapatkan ide, jatuhnya ya ke sajak lagi, terus begitu.”

Bila bicara proses kreatif, Umbu merujuk pada perayaan keagamaan Nyepi sebagai suatu konsep yang baginya sangat dahsyat. “Semacam menyepi, menarik diri, namun sekaligus menyerahkan diri pada permenungan atas apa yang kita rasakan,” tambah Umbu. Ia juga mengatakan bahwa kondisi hutan dan air melimpah mempengaruhi proses kreatifnya. “Kalau sedang sakit, saya pergi berendam di Tabanan dengan air yang meruah,” terangnya, “Serasa merengkuh Denpasar.”

Sambil sedikit bernostalgia, ia melanjutkan, “Dulu, ketika bubaran sehabis ngumpul-ngumpul di PSK, teman-teman itu biasanya bergerombol. Tapi ada saja yang menyendiri. Ehm, dalam dua-tiga bulan ini pasti akan ada sesuatu yang meledak dari dirinya.” Ada saat-saat tertentu bagi seorang seniman di mana dia harus mampu “merebut dirinya” dan meninggalkan kegaduhan di luar. “Semacam memberi jarak dan semakin memperdalam refleksi,” jelasnya.

“Sesungguhnya, kalau orang terus takjub atas kehidupan yang dijalaninya, seni dan sastra tak akan pernah habis digarap. Proses pergumulan dalam menyimak suara kehidupan memang tak ada habisnya.”

Ditulis ulang dengan penyuntingan oleh Pamerdyatmaja dan Abilawa Ihsan

9 komentar

Cantik

Dirimu menang dan memang aduhai

Memikat panorama dunia

Jutaan mata tertuju padamu

Hanya dirimu …,

Bila jiwa hati

Terpaut lekat

Bagai neptu jawa ratu

Satu tuk selamanya …,

Aku berharap

Kita adalah satu

One heart, one direction, dalam 2 nafas

Aku percaya kita adalah kemungkinan

Yang Tuhan takdirkan sampai surga

Bila kamu senapan, aku peluru

Dan kuliat senapan itu tergeletak di parkiran kampus

Saat pertama kali kita Ospek

Dari ku masa depanmu

dengan hormat kebesaran tuhan semesta

umbu landu paranggi, salah satu dari banyaknya orang-orang tuhan

Indonesia perlu menata lagi kehidupan seniman dan seniwati agar dapat melahirkan sastrawan sastrwati yang melangit, batiniah perlu diolah lagi agar kebebasan bagi generasi muda untuk melahirkan keindahan bumi Indonesia disetiap jiwa anak bangsa … alangkah indahnya

umbu itu bukan umbu

semua orang menyatakan dia umbu

salam seni pak..

Tidak mengagetkan kalau Mbah Emha Ainun Najib memiliki guru seperti beliau. Pandangan beliau sangat luas, membumi dan sangat maju dibandingkan masanya. Saya terpukau dengan pandangannya atas sosok pemimpin dan bagaimana sastra-seni harus pula seimbang dengan kemajuan intelektual. Sesuatu yang sepertinya, sependek pengetahuan saya, hanya dapat ditemukan di Jogja

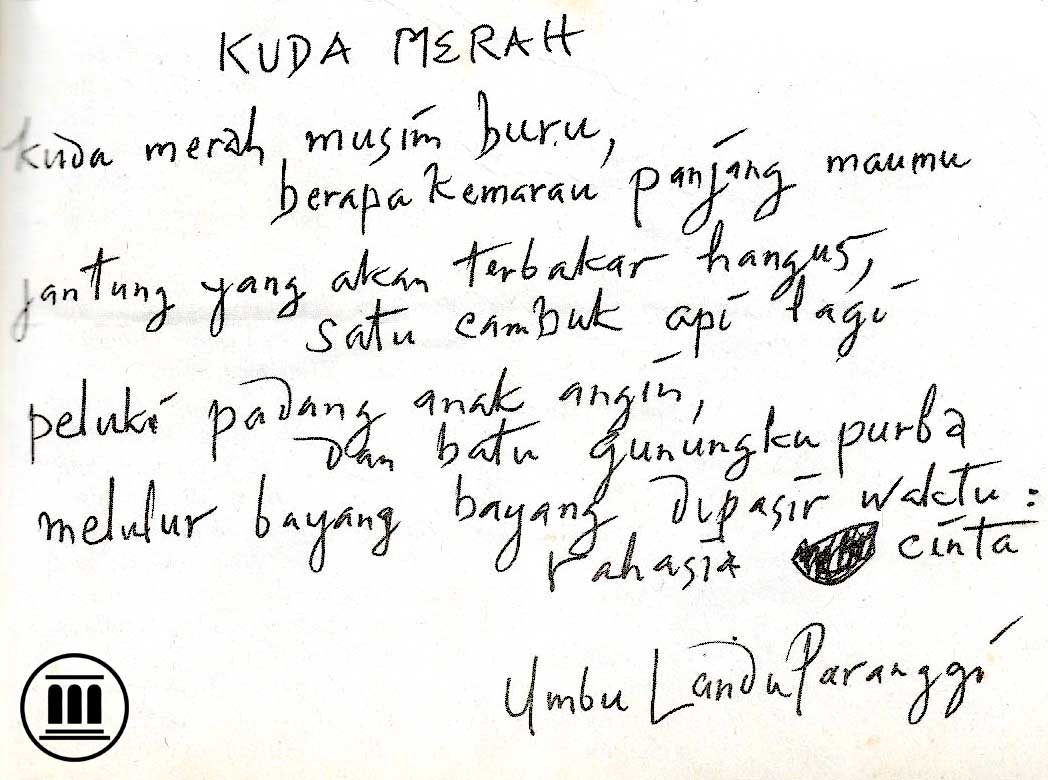

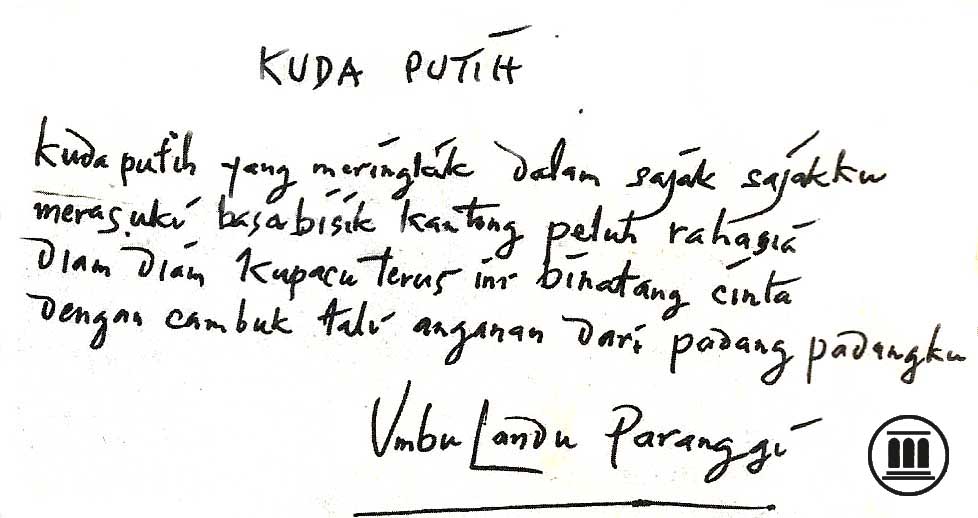

Sepasang Kuda Merah dan Kuda Putih

mabuk minum arak

kuda merah menyetubuhi kuda putih

—

pun sebaliknya

Dia adalah cakrawala dan bumi bagi semesta

Sehat selalu buat para seni Indonesia