Dwika/©BAL

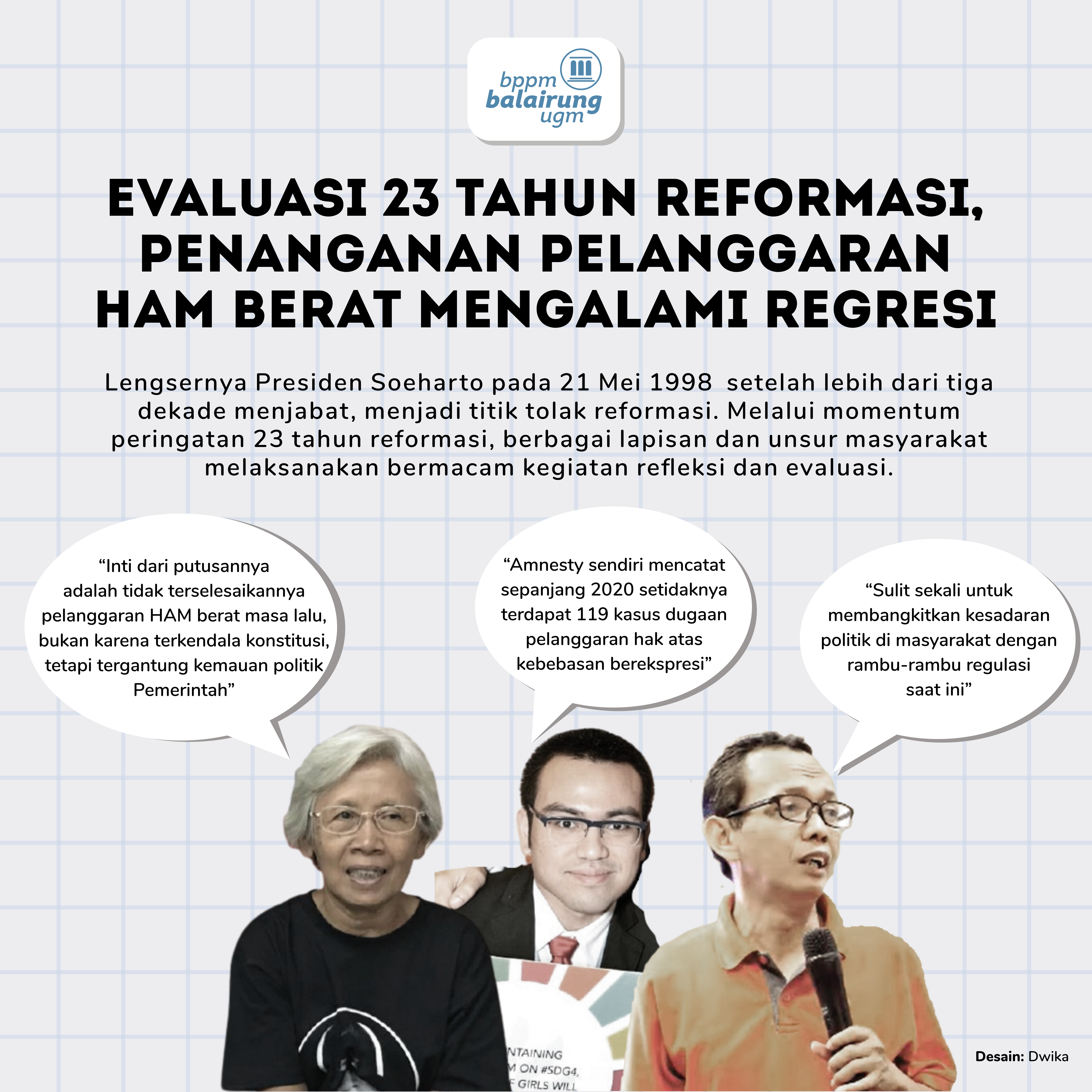

Lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998 setelah lebih dari tiga dekade menjabat, menjadi titik tolak reformasi. Melalui momentum peringatan 23 tahun reformasi, berbagai lapisan dan unsur masyarakat melaksanakan bermacam kegiatan refleksi dan evaluasi. Tak terkecuali Sumarsih, aktivis sekaligus keluarga korban tragedi Semanggi I, melalui diskusi daring Warung Politik #2. Diskusi yang diselenggarakan pada Jumat (21/05) tersebut, turut dihadiri oleh Keanu, Peneliti Amnesty International Indonesia, dan Eko Prasetyo, Aktivis 1998. Jalannya diskusi dimoderatori oleh Ubaidillah Hanif, Mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM.

Sumarsih kembali mengingat perjuangan reformasi anaknya, Bernardinus Realino Norma Irmawan, alias Wawan, Mahasiswa Atma Jaya sekaligus Aktivis Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRuK). Ia menceritakan bagaimana anaknya berbicara mengenai reformasi yang dibajak reformis gadungan. Dalam proses menuju reformasi itu, Wawan meninggal dunia karena ditembak dengan peluru tajam di dada sebelah kiri mengenai jantung dan paru-parunya. Cerita Wawan dan reformasi tersebut menjadi bagian dari rentetan kisah pelanggaran HAM berat selama tahun 1998-1999.

Sumarsih kemudian turut mengulang memorinya tentang reformasi. Saat itu demonstrasi mahasiswa menuntut turunnya Soeharto, pembubaran Golkar, juga pelaksanaan enam agenda reformasi. Agenda tersebut antara lain mengadili Soeharto dan kroni-kroninya; memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); menegakkan supremasi hukum; mencabut dwifungsi ABRI; melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya; serta melakukan amandemen UUD 1945.

Buntut dari rentetan tersebut, menurut Sumarsih, menghadirkan tiga kebijakan. Pertama, pemberian gelar ‘Bintang Pratama’ kepada empat mahasiswa Trisakti yang tertembak pada Tragedi Trisakti 1998. Kedua, pemberian bantuan kepada korban pelanggaran HAM berat oleh LPSK secara psikososial dan psikomedis dengan syarat membawa surat dari Komnas HAM. Ketiga, adanya rancangan Peraturan Presiden tentang Unit Kerja Presiden Untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Melalui Mekanisme Non Yudisial (UKP-PPHB) tahun 2021. Menurutnya, rancangan ini sudah semestinya ditolak lantaran menghantarkan pada pelanggengan impunitas. “Indikasinya adalah tanggung jawab atas pelaku pelanggaran HAM berat dipaksa dialihkan sebagai tanggung jawab presiden bukan pelaku,” ujarnya. Hal tersebut menurutnya tidak sejalan dengan komitmen penghapusan impunitas oleh Presiden Jokowi.

Dalam perkembangan penanganan pelanggaran HAM berat, Sumarsih menilai tidak adanya kemauan dari Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Hal ini berangkat dari terkatung-katungnya permasalahan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Sumarsih kemudian menyebut pengajuan judicial review atas UU No. 26 tahun 2007 oleh orang tua korban penghilangan paksa 13-15 Mei 1998 bersama KontraS. “Inti dari putusannya adalah tidak terselesaikannya pelanggaran HAM berat masa lalu bukan terkendala konstitusi, melainkan karena tergantung kemauan politik Pemerintah,” ucapnya.

Di sisi lain, diulik pula adanya regresi dari upaya demokratisasi yang sumbernya dari bawah atau masyarakat itu sendiri. Hal tersebut disampaikan Bangkit Adhi Wiguna, salah satu Mahasiswa Fisipol UGM, dalam pendapatnya mengutip Louis Althusser. Menurutnya, dalam rangka mempertahankan legitimasi politiknya, Rezim Orde Baru tak hanya mengerahkan repressive state apparatuses, tetapi juga ideological state apparatuses. Contohnya adalah dengan mengonstruksi pendidikan yang meski menghasilkan orang pandai, tetapi lemah dalam mengkritik.

Eko turut mengamini pernyataan Bangkit. Eko menyebut bahwa sejatinya memang sulit menumbuhkan kesadaran politik di masyarakat. “Sulit sekali untuk membangkitkan kesadaran politik di masyarakat dengan rambu-rambu regulasi saat ini,” paparnya.

Sebagai contoh, Eko melemparkan isu komunisme sebagai salah satu “produk” paling berhasil dari orde baru. “Ketika komunisme menjadi mantra maka mereka yang menanyakan hal-hal secara kritis, akan dicap sebagai komunis, sehingga orang tersebut mudah dijadikan musuh,” jelasnya.

Dalam hal pendidikan, Eko menilai kurikulum yang ada sangat sulit untuk dibersihkan dari warisan orde baru. Ia menyebut nama-nama yang seharusnya dikenal sebagai tokoh perjuangan, justru masih kental dengan cap buruk dari orde baru. Tokoh tersebut di antaranya Tan Malaka, Semaoen, hingga HOS Cokroaminoto. Lebih lanjut, ia menilai bahwa tokoh pejuang didominasi oleh militer. “Akibatnya anak-anak sekolah sekarang mengenal perjuangan politik itu dalam gaya orba, yaitu perjuangan politik bersenjata dengan meletakkan militerisme sebagai aktor terpenting dalam perubahan sosial,” pungkasnya.

Penulis: Athena Huberta

Penyunting: Deatry Kharisma Karim

Desain: Dwika Wahyudinata