Suara gerimis mengiringi acara pembukaan pameran “Rupa/Aksara: Presentasi Karya Rupa Berbasis Aksara”. Lantai basah oleh tempias air, beberapa di antaranya membentuk jejak sepatu. Ketenangan malam beradu dengan serangkaian percakapan orang-orang. Beberapa di antaranya adalah warga asing. Meskipun begitu, keterbatasan bahasa tidak lantas menyurutkan minat mereka untuk meramaikan Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjasoemantri UGM, Rabu (12/11) silam. Di dalam ruangan, indahnya keanekaragaman bahasa hadir membawa sejumlah makna untuk diapresiasikan bersama-sama. Melalui guratan aksara yang terpampang di setiap sisi ruang, pemandangan ini menjadi bukti betapa bahasa visual sudah sejak lama membantu manusia dalam berbagi budaya.

Memasuki area pameran, pengunjung disambut oleh sajian unik berupa graffiti dalam aksara Jawa. Jarang dijumpainya aksara ini dalam kehidupan sehari-hari membuat Ketjil Bergerak, salah satu komunitas kreatif anak muda Yogyakarta, termotivasi untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya. Dengan begitu, keberadaan seniman jalanan yang identik dengan graffiti bisa disingkap melalui cara lain. Tak lama berselang, seorang wanita berambut panjang hadir dan berdiri membelakangi karya tersebut. Dialah Alia Swastika, sang kurator yang memadukan berbagai usungan gaya visual menjadi satu irama dalam pameran ini.

Alia menuturkan kegelisahannya terhadap bahasa dan aksara yang acap kehilangan konteks sejarah dan sosial budayanya. “Bahasa dan aksara biasanya dianggap sebagai sesuatu yang hadir begitu saja,” ujar Alia. Karena itulah pameran ini berusaha menghadirkan ruang bagi pengunjung untuk memaknai bahasa dan aksara dari sudut pandang berbeda. Tidak lupa Alia memperkenalkan sejumlah seniman yang turut berpartisipasi dalam proyek ini: Ace House Collective (Yogyakarta), Duto Hardono (Bandung), FX Harsono (Jakarta), dan lain-lain. Usai sambutan, pameran resmi dibuka oleh Pujo Semedi Hargo Yuwono, dekan Fakultas Ilmu Budaya UGM. “Kanti nyebut asmanipun gusti Allah, acara punika kula buka, mugi-mugi barokah, monggo,” ucapnya singkat.

Pintu pameran dibuka dan pengunjung dipersilakan memasuki ruangan. Sekat-sekat dindingnya menjulang tegas. Di sebelah kiri ruangan, lima botol bening berdiri tegak, mencuri perhatian. Still Poems karya Wisnu Auri mengabadikan potongan hidup kita dalam sobekan kecil dari sebuah buku kumpulan puisi. Di mata Auri, puisi adalah salah satu cara ungkap bahasa yang tak lekang oleh zaman. Potongan puisi tersebut berkumpul dalam bentuk yang abstrak, seolah tumpang tindih dengan keseharian dan dimaknai dalam bentuk serpihan yang berserak. Hal itu menyadarkan bahwa setiap orang memiliki puisi kehidupannya sendiri-sendiri.

Persis di sebelah kiri botol-botol Auri, berderet serangkaian potret hitam putih dengan huruf braille sebagai fokusnya. “You See Half, You Get Half. You Seek More, You Get All.”, adalah judul karya tersebut. Seluruh potret menampakkan sejumlah batu besar dengan titik-titik putih terlukis di permukaannya. Setiap foto mencerminkan satu kata, yang apabila disusun akan membentuk sebuah kalimat “We were just forms until your ideas and mine are connected”. Wimo Ambala Bayang, sang fotografer karya, menyampaikan bagaimana budaya visual berkembang dan dijadikan sarana untuk berkomunikasi. Dalam konteks ini, dipaparkan melalui huruf braille secara tersembunyi.

Lain lagi dengan Agus Baqul yang bergulat dengan seni kaligrafi. Ia menjadikan huruf Arab sebagai bagian dari karya, meski tanpa memaksudkannya sebagai doa. Kedua karyanya yang dipamerkan pada kesempatan ini, Basmallah dan Rumahku Surgaku, sangat menonjolkan ciri sang pelukis yang menggunakan gaya abstrak. Terlihat dari susunan huruf yang sama dan tumpang tindih sehingga sulit untuk dibaca. Meski terkesan tidak menyisakan ruang kosong pada kanvas, lukisan ini tampak indah berkat komposisi warnanya yang tidak menjemukan. Lukisan Agus tidak berusaha menyampaikan suatu makna khusus. Ia hanya menyediakan ruang imajinasi bagi pengunjung untuk dapat menafsirkannya sesuai sudut pandang masing-masing.

Tak jauh dari lukisan kaligrafi milik Agus Baqul, tampak bentuk apresiasi aksara lain berupa catatan realitas milik Farid Stevy Asta. Karya berjudul Challenge the Path, Embrace the Wild ini dituangkan pada kanvas dengan media arang, kapur, dan akrilik. Latar belakang Farid sebagai seorang musikus, desainer grafis, dan perupa memberi pengaruh pada buah ekspresinya. Salah satunya adalah memanfaatkan penulisan lirik. Kejadian sehari-hari dilukiskan dalam kata-kata, dituangkan ke dalam catatan kecil, lalu diolah menjadi lirik lagu. Namun kali ini, ia mengolahnya dalam bentuk lukisan. Pilihan kata yang digunakan mampu membuat pengunjung tersenyum lantaran kedekatannya dengan ranah pikir banyak orang. Penempatan tulisan yang acak dengan kombinasi warna merah, biru, kuning, dan putih terkesan sangat kontemporer, sehingga menggambarkan jiwa muda sang pemilik karya.

Beralih ke ruang audio visual, FX Harsono menghadirkan sebuah video berdurasi lebih kurang enam menit: Writing in the Rain. Ia hadir sebagai seorang lelaki yang terus melukis menggunakan aksara Tiongkok meski hasil pulasannya luntur tersapu air hujan. Video tersebut menggambarkan kegigihannya mempertahankan identitasnya sebagai etnis Tionghoa. Meskipun kewajiban dari pemerintah Indonesia memaksanya untuk mengganti nama Tionghoa menjadi nama lokal sehingga membuat identitasnya terenggut.

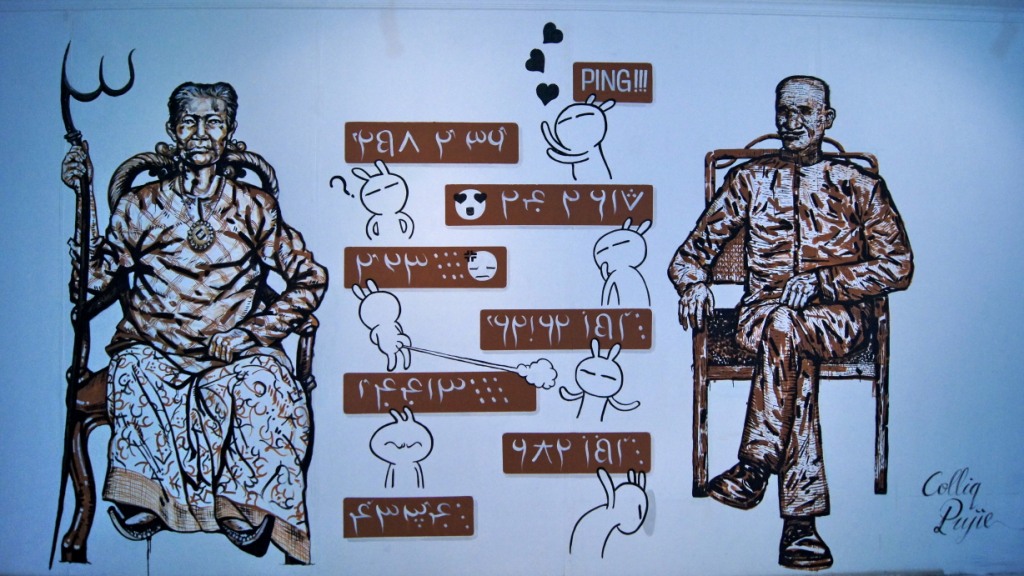

Pada bagian depan dan sisi barat ruangan, terdapat dua buah sepeda dalam keadaan terbalik. Rangkaian aksara Bugis yang tertulis di atas sebuah pita melingkari kedua roda sepeda. Aksara ini juga ada pada dua lukisan besar di dinding. Menurut sejarah, aksara bernama Serang dan Bilang-Bilang tersebut digunakan sebagai bahasa pengecoh kolonial Belanda. Karya yang tidak diketahui siapa penciptanya ini didekasikan kepada Colliq Puji’e, pahlawan Bugis. Lebih lanjut, pelukis bermaksud memperluas wawasan pengunjung tentang bahasa dan aksara. Ia ingin memberitahu bahwa kedua hal tersebut dapat digunakan sebagai upaya perlawanan. Dalam hal ini, perlawanan yang dimaksud ditujukan kepada para penguasa.

Akhirnya, pameran seni ini menantang pengunjung untuk menyerap makna bahasa dan aksara lebih jauh. Keduanya lebih dari sekadar sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Proses komunikasi sehari-hari tidak terjadi secara alamiah, melainkan suatu historiografi tertentu yang berkembang di masyarakat. Komunikasi diawali dengan adanya simbol atau bahasa rupa yang senantiasa memperbaiki wujudnya demi kemudahan berinteraksi. “Berkunjung ke pameran seperti ini, ya, memang salah satu kegiatan saya dan teman-teman. Untuk pameran ini cukup bagus,” tutup Ipeh, mahasiswi jurusan grafis murni Institut Seni Indonesia. [Alya Nurbaiti, Amalia Pramestiarini, Barkah Aji F., Melfin Zaenuri]