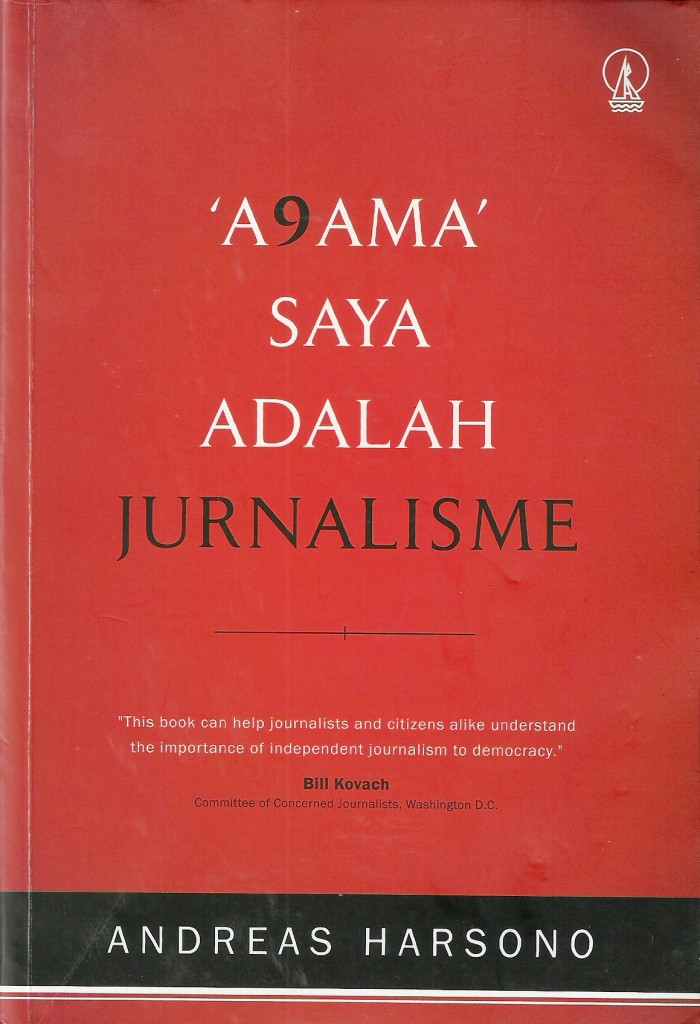

Judul : Agama Saya adalah Jurnalisme

Penulis : Andreas Harsono

Penerbit : Kanisius

Cetakan : I, Desember 2010

Tebal : 268 halaman

ISBN : 978-979-21-2699-0

Tanpa kendali jurnalisme, kerja jurnalistik bisa tersesat ke jalur gelap. Jalur yang mengarahkan pegiat dan pemodal media pada orientasi kekuasaan politis sekaligus ekonomis. Sebagai pegiat jurnalistik sekaligus pembelajar jurnalisme, Andreas Harsono meresahkan ketersesatan yang dialami media-media Indonesia di era liberal ini. Apabila Orba membangun Pers Pembangunan yang berwujud konglomerasi media, kini jurnalisme bertumpang tindih dengan propaganda, hiburan, iklan, dan dagelan.

Pers Indonesia kini tampak lebih mementingkan orientasi bisnis ketimbang redaksional. Gerak bisnis pun melaju lebih kencang ketimbang gerak redaksionalnya. Ini bisa dilihat bagaimana media-media besar di Jakarta (Andreas menyebutnya Media Pal Merah, hlm.173-176), entah cetak maupun elektronik, memainkan konglomerasinya. Di bilangan Kedoya berdiri sederet raksasa media yang memiliki jejaring di seluruh Nusantara. Satu perusahaan pers bisa menerbitkan ratusan biro dan cabang media. Ini jelas mengingkari prinsip keberagaman pemilik (plurality of owernship) yang berpotensi besar mengakibatkan pengingkaran prinsip keberagaman isi (diversity of content) sebagai prinsip pers bebas (free press).

Sebagaimana dikemukakan Altschull (1984), “The content of the media always reflects the interest of those who finance them.” Tanpa pemahaman dan kesadaran jurnalisme yang memadai oleh para awak media, intervensi pemilik bisa menentukan kebijakan redaksional untuk tujuan politis maupun bisnis. Tanpa penegasan fire wall (garis pembatas) antara board room (perusahaan) dan newsroom (redaksi), iklan juga bisa mempengaruhi isi pemberitaan. Independensi redaksi dipertanyakan. Hasil penelitian Anett Keller, Koresponden The Asia Pasific Times, Tantangan dari Dalam, Otonomi Redaksi di 4 Media Cetak Nasional: Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Republika (2009) yang menakar otonomi redaksi empat media tersebut bisa menjadi salah satu rujukan. Sengkarut Harian Equator (hlm.187-192) memaparkan detil kuasa pemilik media atas isi berita hingga manajemen organisasi media.

Kebenaran, loyalitas kepada masyarakat, disiplin verifikasi, independesni, memantau kekuasaan dan menyambung lidah kaum tertindas, sebagai forum publik, menjadikan yang penting menarik dan relevan, komprehensif dan menuruti hati nurani, sembilan elemen jurnalisme a la Bill Kovach banyak diingkari. Akibatnya, tak hanya konglomerasi yang menggurita. Disadari atau tidak, konglomerasi itu beriringan dengan laku diskriminatif. Baik isi berita maupun sistem manajerial media.

Pengalaman Andreas empat tahun lalu ketika membantu Flores Pos, harian lokal di Ende yang bukan cabang media Jakarta, dalam Jungkir Balik di El Tari (hlm.181-186) menggambarkan bagaimana kesenjangan sistem komunikasi di Indonesia terbentang jauh. Harian yang benar-benar berskala lokal ini kerap mendapat marah pelanggan lantara telat terbit. Maklum, modal cekak, fasilitas ketinggalan zaman. Untuk mengirim berita masih menggunakan fax. Listrik sering padam. Padahal, harian ini memuat 80 persen berita lokal. Sedangkan harian lokal milik Jakarta yang proporsi berita lokalnya seperti Flores Pos bisa dihitung dengan dua tangan.

Diskriminasi ini dikritik tajam. Media di Jakarta lebih suka menggiring opini audiens ketimbang melaporkan informasi yang benar. Isu-isu kemanusiaan—termasuk bencana—kerap dipolitisasi. Melalui “Asing” di Tanah Acheh (hlm.177-180), Andreas membawa kita sejenak ke memori kelam tragedi pembantaian Santa Cruz di Dili—di mana media Jakarta luput untuk memberitakan penderitaan orang Timor dan lebih suka mengaduk sentimen kebangsaan—untuk memandang major political groups di Acheh (GAM dan SIRA) yang memandang “asing” Indonesia (yang dianggap tak lain sebagai bangsa Jawa) dan negara lainnya ketika memberikan bantuan korban Tsunami. Rasa-rasanya Andreas ingin mengatakan bahwa ketimpangan, terlebih diskriminasi informasi di Indonesia terkait daerah-daerah dengan identitas lokal yang kuat, dikarenakan laku diskriminatif negara sendiri di mana media turut mendukungnya. Padahal jurnalisme seharusnya menyuguhkan informasi yang sebenarnya untuk tujuan mendamaikan sentimen dan menghapus laku diskriminatif itu.

Konflik-konflik horizontal maupun vertikal dari Acheh hingga Papua, dari Minahasa hingga Ambon, dari Ternate hingga Minangkabau, jarang dilaporkan secara proporsional dan komprehensif oleh media-media nasional maupun lokal yang kebanyakan berpusat di Jakarta. Konflik-konflik penting itu kerap muncul sekejap di media nasional lantas digantikan laporan kejadian-kejadian di Jakarta dan Jawa. Terlebih, media-media lokal cabang media Jakarta memperkerjakan wartawan dari Jawa (Andreas menyebutnya wartawan berambut lurus) yang kurang memahami latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis masyarakat lokal. Jurnalisme menuntut cara pandang yang berimbang untuk membangun sistem komunikasi (pers/media) yang tidak diskriminatif.

Hanya dengan mengimani jurnalisme sebagai ‘agama’—yang melibatkan otak dan nurani—itu lah pers bisa menjalankan tugas profetiknya. Agama di sini bukan merujuk pada relasi transendental, namun paham yang mempunyai nilai dan norma. Mungkin bagi beberapa orang pemaknaan jurnalisme sebagai agama ini terlalu mengkultuskannya. Bagi saya, pemaknaan ini tak lebih dari penegasan bahwa jurnalisme itu bukan sekadar kerja teknis jurnalistik yang hanya merencanakan, meliput, menulis, menyunting lantas menerbitkan, menyiarkan, ataupun menayangkan berita yang bisa saja tanpa berpedoman pada prinsip jurnalisme. Jika proses jurnalistik adalah kerja otak dan otot untuk memproduksi berita, maka jurnalisme adalah nurani yang menyetir arah kerja itu kemana.

Tak berlebihan kiranya jika Andreas memasang judul ‘A9ama’ Saya adalah Jurnalisme di sampul buku. Digantinya huruf “g” dengan angka sembilan menunjukkan sembilan elemen jurnalisme sebagai rukun iman-nya jurnalisme—meminjam istilah rukun iman dalam Islam sebagai pedoman tauhid. Salah satu amalan atau ibadahnya adalah memberikan proporsi yang seimbang dalam pemahaman, peliputan, hingga penyampaian informasi tentang semua daerah di Nusantara.

Kewarganegaraan, kebangsaan, ideologi, etnik dan semacamnya mesti ditinggalkan di rumah begitu dia keluar rumah jadi wartawan. Jurnalisme harus didahulukan. Profesi wartawan adalah tugas kenabian. Saya pun mengamini Andreas yang percaya apabila jurnalisme di suatu masyarakat bermutu, maka kehidupan masyarakat itu juga akan makin bermutu. [Achmad Choirudin]