istimewa

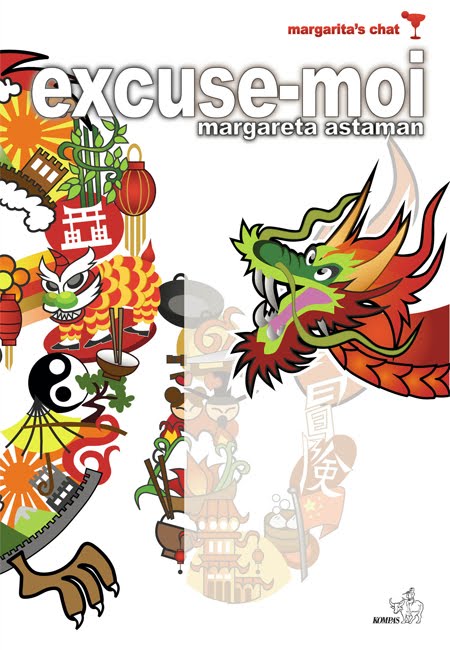

Judul : excuse-moi

Penulis : Margareta Astaman

Penerbit : Penerbit Buku Kompas

Tebal : vi +138

Cetakan : I/Januari 2011

Coba pikirkan, mana yang akan orang tua pilih jika diberi opsi buruk ini: punya anak kecanduan narkoba atau punya anak yang kawin lari dengan pria beda agama, beda suku, beda segalanya? (Durhaka Anonymous, halaman 128)

Jika pikiran manusia masih di bawah batas rasional, tentu pilihan pertama adalah yang terburuk. Sisa hidup disia-siakan akibat narkoba. Kapan saja nyawa bisa terenggut. Namun kenyataannya, kedua pilihan di atas bisa saja menyebabkan tingkat kekecewaan yang setara bagi para orang tua. Bahkan, mungkin lebih buruk pilihan kedua. Anak akan dicap durhaka. Percaya atau tidak, masih ada saja orang tua yang menganggap perkawinan beda suku, agama, dan ras merupakan sesuatu yang tabu.

Suku, agama, dan ras adalah bahasan yang paling dihindari. Selain sulit untuk dipaparkan, juga bisa menyinggung perasaan orang lain. Namun ironi dari intisari Pancasila masih sering dijumpai. Jelas-jelas butir kelima Pancasila berisikan “Keadilan Sosial.” Itu artinya rasisme sudah dihapuskan dari bumi Indonesia, tentu jika Pancasila masih diakui sebagai dasar negara.

Margareta Astaman adalah seorang Portal Executive untuk MSN Indonesia. Wanita ini sempat merasakan dua perlakuan yang berbeda selama masa sekolahnya di Jakarta dan masa kuliahnya di Singapura. Ia menjadi kaum minoritas ketika di tanah air dan menjadi kaum mayoritas ketika di tanah tetangga.

Excuse-moi adalah judul yang mewakili perasaan seorang kaum peranakan yang minoritas.Excuse berarti permisi dan moi berarti panggilan untuk wanita muda berdarah Tionghoa. Buku ini berisi tiga bagian utama. Mulai dari pribadi si penulis yang acap kali dipertanyakan jati dirinya, perdebatannya dengan orang-orang sekitar yang mempermasalahkan perbedaan agama, sampai pengalamannya menjalin kasih dengan pria beda suku. Banyak pertanyaan mengenai dirinya yang berdarah Tionghoa tetapi tidak bisa Bahasa Mandarin, berkulit putih tetapi lebih nyaman berbahasa Inggris, dan bermata sipit tetapi menimba ilmu politik.

Bagian pertama mengulas seluk-beluk mengenai kebimbangan penulis dalam menentukan jati dirinya. Ia terlahir di Indonesia sebagai kaum peranakan, mengalirkan darah yang sebagian Indonesia dan sebagian lagi Tionghoa. Kebingungan semakin bertambah saat ia berada di Singapura. Petugas bandara menolak Indonesia sebagai jawaban race di lembar imigrasi, karena jawaban yang tersedia hanya Chinese/Malay/Indian/Caucasian. Indonesia adalah negara, bukan termasuk jenis etnis. Nasionalisme terpaksa pudar.

Bukan tanpa sebab, kecintaan tanah air si penulis semakin terkikis. Perlakuan sebagai minoritas di tanah kelahiran juga salah satu alasannya. Dikisahkan penulis berdebat dengan seorang pengemis di jalan raya dan seorang pria di rumah makan padang. Pengemis yang ditolak ketika meminta sedekah, memakinya dengan istilah “cina pelit”. Penjaga rumah makan Padang bahkan memberi porsi daging yang terkecil dari susunan paha ayam goreng yang ada.

Istilah “mudblood” dipaparkan sebagai bentuk kegalauan hati penulis. Ia berayahkan campuran Jawa dan Cina dan beribukan campuran Cina dan Betawi asli. Alhasil, darah yang mengalir mengandung 50% Cina, 25% Jawa, dan 25% Betawi. Namun, oleh kelompok Tionghoa, penulis dianggap “kurang Cina”. Sebaliknya, 100% kelompok pribumi juga menolak karena bentuk fisik yang berbeda.

Bagian kedua membahas lebih dalam tentang perbedaan antarras. Ternyata orang Tionghoa di Daratan Cina menolak orang Tionghoa di Indonesia sebagai satu ras. Walaupun warna kulitnya sama, tetapi pola pikirnya sudah berbeda. Tionghoa-Indonesia haruslah didaftarkan sebagai suku asli di Indonesia, karena pemutusan hubungan secara sepihak telah dilakukan para leluhur Tionghoa di RRC.

Jika ditelusuri lebih mendalam lagi, bahkan di ibukota ada klasifikasi berdasarkan tempat tinggal. Contohnya saja “Cina Mangga Dua” yang licik dalam berbisnis dan “Cina Kelapa Gading” yang kaya raya. Satu sama lain memang tidak saling menyimpan dendam, tetapi mereka juga tidak saling menjalin silahturahmi.

Stereotip bahwa keturunan Tionghoa itu pelit, jago bisnis, pengusaha kaya, dan lain sebagainya dipandang sebagai akibat dari upaya untuk bertahan hidup. Pada masa orde lama dan orde baru, kaum peranakan tidak diperbolehkan masuk ke instansi pemerintahan. Menjadi polisi, tentara nasional, pegawai negeri sipil, bahkan presiden adalah mimpi yang mustahil terwujud. Hanya profesi sebagai pedagang yang tersedia untuk mencari sesuap nasi. Maka, berdaganglah orang Tionghoa.

Hal yang berbeda terjadi di Singapura. Penulis mengibaratkan dirinya seekor burung merpati yang bebas dari sangkar rasisme. Di negeri Singa, orang Tionghoa merasakan nikmatnya sebagai kaum mayoritas. Perlakuan khusus hanya tertuju bagi mereka yang berdarah Melayu. Misalnya saat melamar pekerjaan, orang Melayu akan menjalani serangkaian tes yang memang menyulitkan mereka untuk diterima. Namun bagi orang Tionghoa, tinggal menunggu hasil lewat surat elektronik.

Bagian terakhir dikhususkan pada hubungan pribadi antar manusia. Masalah hubungan kasih pasangan beda suku menjadi topik utamanya. Ilustrasi foto pernikahan antara orang Tionghoa dan orang India semakin mempertegas rasisme di Indonesia. Orang tua kedua mempelai saling membereng satu sama lain. Seakan-akan ingin mengatakan bahwa yang satu tidak sudi menjalin hubungan besan dengan yang lain karena berbeda suku.

Satu bab di bagian terakhir dalam buku disiapkan untuk sekedar membahas PPBA-BS, singkatan dari Persatuan Pacaran Beda Agama-Backstreet. Hubungan kasih antara dua remaja yang berbeda suku ataupun ras. Mereka terpaksa bohong kepada orangtua mengenai sang pujaan hati. Restu sudah pasti tidak akan diberikan, sehingga para remaja ini terpaksa imajinatif dan kreatif dalam merangkai cerita.

Problematika rasisme yang disajikan cukup familiar di negara multiras. Sistem pengkotak-kotakkan berdasarkan warna kulit memang sudah mendarah daging di masyarakat. Perspektif baru mutlak diperlukan demi kehidupan berbangsa yang lebih harmonis. Indonesia pasti lebih indah jika kaum peranakan maupun kaum pribumi dapat duduk di satu meja makan, menyantap hidangan dengan porsi yang sama, sambil bersenda gurau memakai bahasa nasional, Bahasa Indonesia. [Dennis]

4 komentar

kebanyakan sih gitu mba

ak aja yang pacaran sama orang cina (asli) sering diledek mba sma temen

bilang org cina pelit lah, kejam, licik

.padahal gak gitu klo udah kenal

kesukuan emang masih kuat :'(

Kayaknya menarik nih buku.. tapi memang kita masih terkotak2

“Penerbitnya Kompas ya…. ? Yang rasis sebenarnya penulis bukunya. Kami orang jawa hidup membaur dan hidup rukun kok sama WNI keturunan Cina. No problem

jangan menilai suatu kepribadian dari suku atau etnisnya. karena pada dasarnya manusia berasal dari darah yang sama, sehingga ketika terjadi perbedaan seabaiknya jangan menilai bahwa keseluruhan dari sekelompok tersebut memiliki prilaku yang sama. Jadi sebagai sesama manusia kita saling menghargai, dan tidak perlu menyinggung asal usul ras ataupun etnis karena pada dasarnya kita juga bersumber dari yang sama.