© Uindan Rosyid

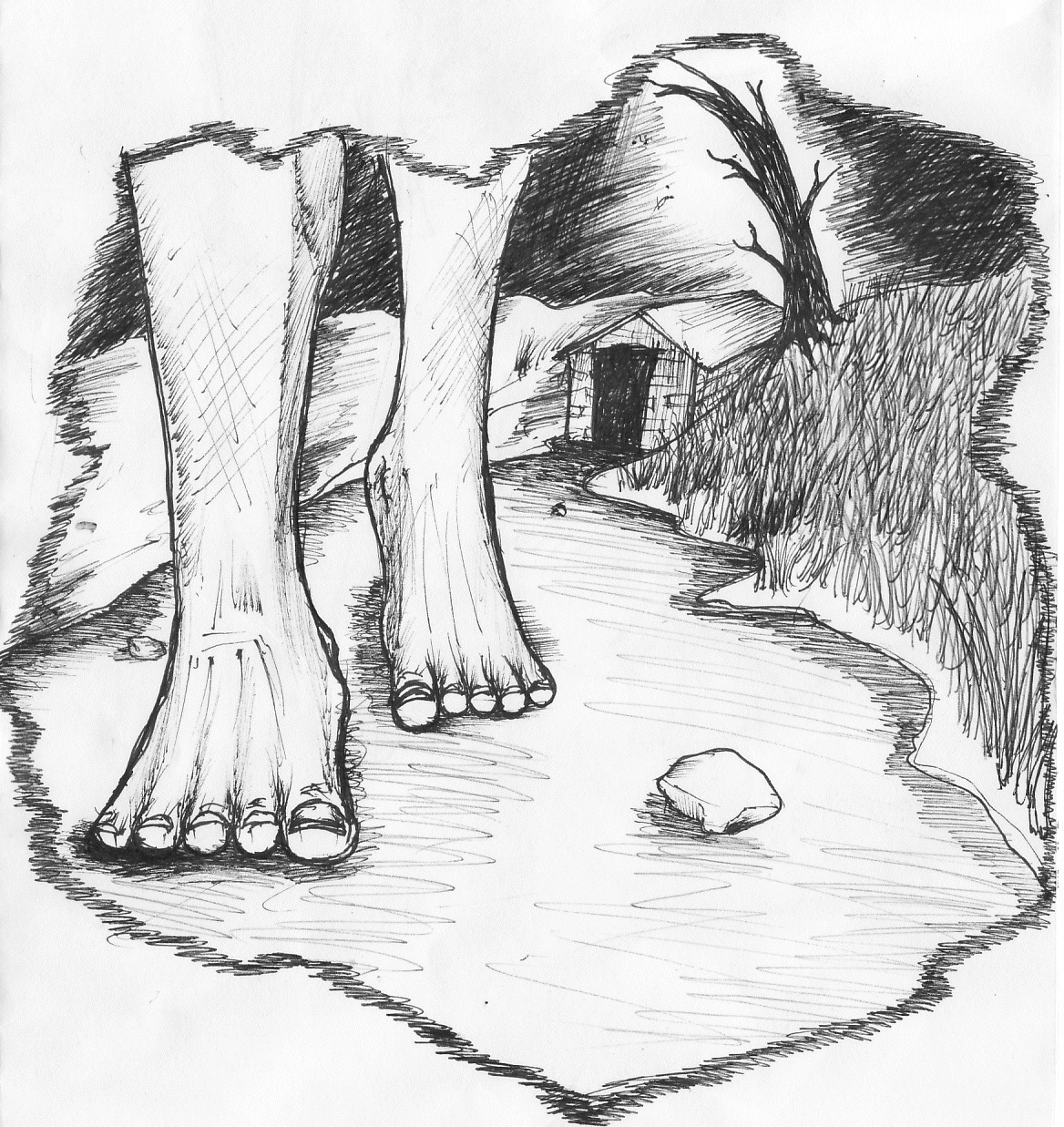

KISAH ini tentang seorang anak dan ayahnya. Mereka tinggal di sebuah rumah sempit, kecil, tak berplester, hanya tampak bata-bata merah serta adukan pasir dengan semen yang telah mengeras. Rumah itu beratap rendah, tingginya beberapa kepal tangan saja dari kepala, sehingga ketika musim panas saat menatap langit-langit, muka terasa seperti terbakar, dan ketika musim hujan, atap seumpama dilempari batu-batu kecil oleh para tetangga. Joy Lobbow tidak pernah betah di rumah, karenanya.

Ayah Joy berbuat apa pun agar rumah tampak nyaman di mata Joy. Setiap pagi dia rajin membersihkan debu-debu di setiap sudut ruangan, padahal tembok dan lantai hanya sekumpulan debu yang mengeras, sehingga tak boleh terlalu disapu dengan kasar. Dia juga telah membeli sebuah spon untuk dua kursi kayunya di ruang depan, agar dia dan anaknya bisa duduk nyaman saat makan malam.

Ayah Joy keluar rumah pada pagi hari seperti pekerja pada umumnya. Mengenakan kaus oblong berukuran besar berwarna biru tua, celana pendek kecokelatan dengan saku di kedua sisi paha, dan sandal jepit yang menipis hingga hampir berlubang. Ayah Joy berperawakan tinggi besar, gemuk seperti rata-rata orangtua yang obesitas, perutnya buncit, tetapi bahunya bidang, berkumis agak tebal, dengan rambut lurus dipotong pendek. Sikapnya ramah kepada setiap orang, dan warga dusun kecil itu akrab menyapa ayah Joy. Dia juga tersenyum kepada semua orang ketika berpapasan di jalan atau di emper rumah masing-masing.

Ayah Joy seorang penambal ban di pinggir pasar. Selama ini, sejauh dia menggeluti pekerjaannya, semua hal berjalan baik, dan tidak ada yang memandang rendah pekerjaan itu, kecuali anaknya sendiri.

Belum pernah dia membantu, atau melihat dan mengamati Ayahnya bekerja. Dia tak pernah melihat secara langsungayahnyabercucuran keringat di bawah terik matahari, mengungkit ban dari roda dengan hati-hati, mengeluarkan ban dalam dari tempurungnya, memberi angin padanya, lalu mencari-cari lubang dan menambal lubang pada ban.

Bagi Joy, pekerjaan ayahnyasekelas dengan tukang semir yang menjilat-jilat sampai mengkilap sepatu orang, ataupun bocah yang menyemprotkan air sabun di kaca-kaca mobil saat lampu merah menyala. SeandainyaJoy bisa mengamati lebih dalam, pekerjaan ayahnya mirip pekerjaan dokter, menyembuhkan mesin yang sakit.

Ayah Joy pulang sore hari, melewati gang-gang sempit dan perumahan padat, di mana banyak orang beranak sampai selusin. Gang yang penuh isak tangis anak kecil yang kurang minum air susu ibunya. Juga suara kakek-kakek yanghampir putus asa meneriaki cucu-cucunya yang nakal.

“Mana anakmu tak kau tuntun pulang?”tanya seorang ibu di antara orang-orang di gang sempit itu. “Lain kali, jangan kau tinggal sembarangan, bawa si Joy itu pulang lalu dimandikan.”

Ayah Joy hanya mengangguk, dan terus tersenyum sampai punggungnya hilang di kelokan gang. Dia berusaha tampak senang. Sebisa mungkin hidup damai tanpa hambatan.Kedamaian itu bisa tercapai setiapmelihat Joy pulang, bermalam di rumahnya sendiri. Setiap malam dia tidur berbantalkan sebelah tangan di kursi panjang. Menunggu Joy pulang.

Di malam yang larut, Joy datang.

“Kau pulang Joy?” sapa Ayah, sambil terjingkat dari pembaringan. “Ayah sudah buatkan makan malam untukmu.”Ayah Joy langsung meraih makanan yang telah disiapkannya, “Ini, makanlah, makanlah yang banyak,” ujarnya sembari tersenyum.

“Harus berapa kali aku bersuara padamu, aku tak perlu makan di rumahmu, memakan masakanmu, atau apa pun yang ada kaitannya dengan dirimu!”

Joy masuk ke kamarnya yang sempit. Ia tersungkur pada kasur tipis yang keras. Membenamkan muka di bantal bekas air liurnya sendiri, seakan dia mengadu kepada bantal itu. Di dalam kamar itu, bahkan di mana pun dia berada, Joy merasa dirinya dicampakkan, seolah-olah dia hidup dalam kesendirian, tak pernah tersentuh kehangatan.

Ayah tetap berdiri di depan pintu kamar Joy, dengan sepiring nasi di tangan, lalu dia pandangi. Kakinya perlahan bergerak mundur.Dia kemudian membalikkan badan menuju kursi kayu tak jauh dari tempatnya berdiri. Dia duduk di sana, dan merasakan makanan untuk Joy tadi, mengunyahnya pelan-pelan. Pandangan dia datar ke depan dan terus mengunyah. Butir demi butir nasi itu terlumat di dalam mulutnya. Tak berapa lama, dia meringkuk tidur dalam gelap malam yang kian senyap.

TERASA seperti halnya baru terjadi kemarin, ketika Joy pulang malam, dia menaikkan selimut sampai kedada anaknya itu. Memandangi anak itu sampai puas. Lalu menggeleng-gelengkan kepala dengan senyum di wajahnya. Sebelum pergi, dia sempat berujar, “Kau mirip ibumu, Nak. Mirip sekali.” Namun kini, dia benar-benar merasa sendiri dalam rumah kecilnya. Tenggelam dalam kegelisahan, serta tekanan batin, sebab anaknya, buah cintanya bersama Laksmi Pamuntjak, hilang ditelan bumi.

Kejadian ini tampak biasa pada awalnya. Semua orang juga menyadari Joy selama satu dua hari itu tak pulang kerumah. Namun, lelaki penyayang itu begitu gelisah ketika Joy tak pulang seminggu.

“Kau lihat anakku, kau lihat dia?” tanyanya kepada orang-orang yang lewat.

“Hei, pikiranmu masih sehat, kan? Bukannya anakmu selalu hilang,” jawab salah satu dari mereka. “Tunggu saja, kalau lapar dia pasti pulang.”

“Dia tampak tak sehat waktu itu, matanya pucat.” Dia mengaturnapas. “Bilang kepadaku jika kalian pernah melihatnya, bilang, aku akan menjemputnya.”

“Jangan pusingkan hal itu, biarkan saja, beruntung dia meninggalkanmu, kau bisa hidup lebih tenang. Apa gunanya anak tak tahu diri itu.”

“Diam kau! Dia anakku, bukan anakmu, jadi kau tak tahu apa pun. Dia anak baik, ya, baik sekali.”

Tentu mereka heran dengan suara Ayah Joy yang meninggi. Dia tak pernah bicara dengan nada seperti itu sebelumnya.

Hingga hampir sebulan, dia kebingungan dalam pencariannya. Dia tampak tak fokus dalam bekerja. Dia menjadi lebih sering melamun. Banyak pelanggan yang merasa kecewa dengan perubahannya, “Lakukanlah yang benar, aku tak mau terjadi apa-apa pada banku,” kata seorang pengguna jasa tambal bannya dengan khawatir. Namun dia jarang dapat menyahuti. Tatapannya kosong, tak tentu arah, dandia jadi lebih sering menunduk.

“Kau tampak tak baik hari-hari ini, matamu begitu pucat.Sudahlah, Joy tak akan pulang.”

Bukan saja terkait tanggung jawabnya menjadi orang tua. Akan tetapi, merawat Joy adalah sebuah janji kepadasang istri. Jika dia berhasil merawat Joy dengan baik, maka hidup Laksmi akan bahagia di alam sana. Namun sebaliknya, Joy jarang pulang, dan kini dia bahkan hilang!

Ayah malang ini mulai mengigau dalam tidurnya, mimpi buruknya kembali. Dia dihadapkan pada napas Laksmi yang ada di ujung tenggorokan. Tubuh Laksmi mulai dingin dari kaki, lalu berhenti di leher. “Berjanjilah kepadaku, kau akan menjaga Joy sampai kapan pun, kebahagiaan kalian di dunia ini adalah kebahagiaanku di akhirat.” Padahari Laksmi berpulang, tubuh laki-laki itu bergemetar, matanya berair lalu berlahan mengaliri pipi, tetes demi tetes jatuh pada jasadLaksmi.

Dia dapati dirinya mengucap hal yang sama sebagaimana dulu ia mengucapkannya di hari kematian istrinya, “Tuhan… dimana Kau? Mana keadilan-Mu?” Tubuhnya tegang, dan keringat dingin bermunculan dari dahinya. Dia terbangun dalam keadaan tak enak.

Dalam keadaan terjaga, dia kembali memikirkan anaknya. Apakah dia benar-benar tak mau pulang kerumahnyalagi? Apa dia benci dengan atap yang rendah ini? Apa dia tak suka masakanku? Apa aku kurang perhatian padanya? Atau aku kurang memberinya uang? Batin sang ayah.

Diamenerka-nerka segala kemungkinan dari apa yang dia ketahui akhir-akhir ini tentangnya. Joy selalu saja pulang malam karena dia merasa nyaman bersama teman-temanya. Hal ini bukan masalah. Joy anak baik. Joy tidak mungkin lupa Ayahnya. Joy anak Laksmi yang pendiam. Joy anak pandai. Joy, joy, dan joy kau anak Ayah dan kau baik. Joy… Ia terus membatin.

Ayah malang ini tenggelam dalam kesendiriannya bersama nama anaknya. Hari demi hari hidupnya kian kacau.

Tetangga sekitar gang sempit berkata kepada ayah malang itu, “Sekarang malah kau yang hilang.”

Khoiril Maqin, lahir di Jember, 29 September 1994. Berkuliah di Jurusan Filsafat UGM angkatan 2012.