©Mikail/Bal

Poin demi poin senantiasa ditambahkan agar klasemen pemeringkatan dunia terus berubah. Dengan dalih kemajuan perguruan tinggi, pemeringkatan justru memperkeruh segala masalah. Selama sistem liga ini terus dirayakan, persoalan-persoalan di perguruan tinggi pun suatu saat menjadi perihal yang lumrah.

“Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh UGM telah mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat dunia,” terang Rektor UGM, Ova Emilia dilansir dari laman resmi UGM. Pernyataan Ova jelas bukanlah sebuah isapan jempol. Pernyataan itu lahir dari jerih payah UGM dalam menapaki World University Ranking ‘peringkat perguruan tinggi dunia’. Terhitung ketika Time Higher Education (THE) merilis hasil pemeringkatan terbarunya, UGM sukses meraih posisi 100 besar dunia dalam tiga standar Sustainable Development Goals yang telah ditentukan THE. Di balik kejayaan yang diraihnya, UGM menyimpan problem yang tak berkesudahan, seperti masalah meroketnya UKT mahasiswa; eksploitasi buruhnya; peliknya akses repositori; dan persoalan-persoalan lainnya. Lantas, bagaimana cara kerja lembaga pemeringkatan sehingga masalah-masalah ini tak tersorot? Atau ternyata kehadirannya-lah yang mengakibatkan semua masalah ini muncul?

Kehadiran model pemeringkatan perguruan tinggi bukanlah gagasan yang tiba-tiba turun dari langit. Ia merupakan sebuah proyek yang menghimpun banyak perguruan tinggi menjadi satu tabel peringkat dengan standar-standar tertentu sebagai pembanding. Tak hanya berkutat dalam skala regional dan nasional, pemeringkatan juga mampu mencakup skala kontinental atawa internasional. Layaknya sebuah kompetisi olahraga, pemeringkatan juga tercurahkan dalam format “tabel liga’’ yang diurutkan dari pemuncak hingga penghuni dasar klasemen (Usher dan Savino 2007).

Semua tabel liga bergerak dengan membandingkan tiap-tiap perguruan tinggi lewat pelbagai indikator. Jumlahnya pun beraneka rupa, dalam kasus yang paling sederhana bisa hanya lima indikator penilaian, seperti yang dilakukan oleh THE dan QS World University Rankings atau paling rumit hingga beberapa lusin indikator penilaiannya seperti yang dilakukan oleh La Repubblica. Mayoritas sistem tabel liga mempunyai tiga tahap penilaian: (1) pengumpulan data sesuai indikator, (2) penilaian data untuk setiap indikator, dan (3) penghitungan skor dari setiap indikator yang telah disatukan dan dinilai (Usher dan Savino 2007).

Napak Tilas Sistem Pemeringkatan

Sebelum menengok model masa kini, benih pemeringkatan telah ada pada akhir abad ke-19 di Amerika Serikat. Tepat pada 1870, United States Bureau of Education ‘Biro Pendidikan Amerika Serikat’ mulai menerbitkan laporan statistik tahunan perguruan tinggi berskala nasional. Pada masa yang sama, beberapa asosiasi profesional, organisasi keagamaan, dan badan akreditasi negara mengeluarkan data klasifikasi perguruan tinggi (Stuart 1995). Kemudian pada 1960-an, lembaga-lembaga yang mengeluarkan pemeringkatan menambah indikator yang lebih kualitatif. Kehadiran basis data ilmiah seperti Science Citation Index dan Social Science Citation Index tentunya bisa menopang kebutuhan tersebut karena bisa memantau luaran para akademisi. Upaya-upaya ini tak lepas dari maraknya budaya pengauditan yang menjangkit berbagai macam institusi, tak terkecuali institusi pendidikan (Amsler dan Bolsmann 2012).

Beralih pada 1983, pemeringkatan memasuki babak baru saat US News & World Report menerbitkan survei pertama tentang perguruan tinggi terbaik se-Amerika Serikat. Dengan indikator awal hanya berdasarkan penilaian terhadap pemimpin perguruan tinggi se-Amerika Serikat. Setelah itu, pemeringkatan US News & World Report semakin dikenal oleh khalayak. Mereka terus-menerus melakukan perubahan dan sedikit demi sedikit menambahkan indikator “objektif” (yang berekor pada kepentingan mayoritas tentunya) dari posisi akademik dan kelembagaan (Meredith 2004).

Tak cuma di Amerika serikat, pemeringkatan ini pun menjalar di Inggris. Wujudnya hadir pada awal tahun 1990-an lewat perombakan besar-besaran pemerintah terhadap sektor publik (Shore dan Wright 1999). Pada masa itu, pemerintah beranggapan bahwa di masa depan nanti industri akan banyak berkutat di sektor jasa sehingga kebutuhan akan sumber daya manusia sangatlah penting. Berkaca akan hal itu, pemerintah melihat perguruan tinggi sebagai lahan yang strategis untuk mewujudkan sebuah transformasi tersebut (Shore dan Wright 1999).

Standardisasi pun dilakukan terhadap semua perguruan tinggi di Inggris agar, selain setiap dari mereka menjadi disiplin dan terus produktif, senyatanya menguntungkan dunia industri. Bentuk standardisasi ini terejawantahkan dalam tabel liga kompetitif dengan segala indikator, seperti penilaian staf, luaran akademik, efisiensi kegiatan, dan segala model produktivitas lainnya (Shore dan Wright 1999). Dari sini, tabel liga perguruan tinggi dari berbagai surat kabar pun mulai bertebaran, semisal The Times pada tahun 1992, The Sunday Times dan Financial Times pada tahun 1998, dan The Guardian pada tahun 1999. Surat-surat kabar yang masyhur ini, secara konsisten, menerbitkan satu tabel liga tiap tahunnya (Bowden 2000).

Model-model pemeringkatan ini tak lama kemudian menjadi model yang diadaptasi secara internasional, kehadiran Academic Ranking of World Universities (ARWU) pada 2003 menjadi buktinya. Ia berasal dari hasil kolaborasi antara Center of World-Class Universities dan Institute of Higher Education of Shanghai Jiao Tong University di Tiongkok. Tujuan awalnya adalah untuk membuat perbandingan antara perguruan tinggi di Tiongkok dengan perguruan tinggi lain di seluruh dunia (Liu 2005).

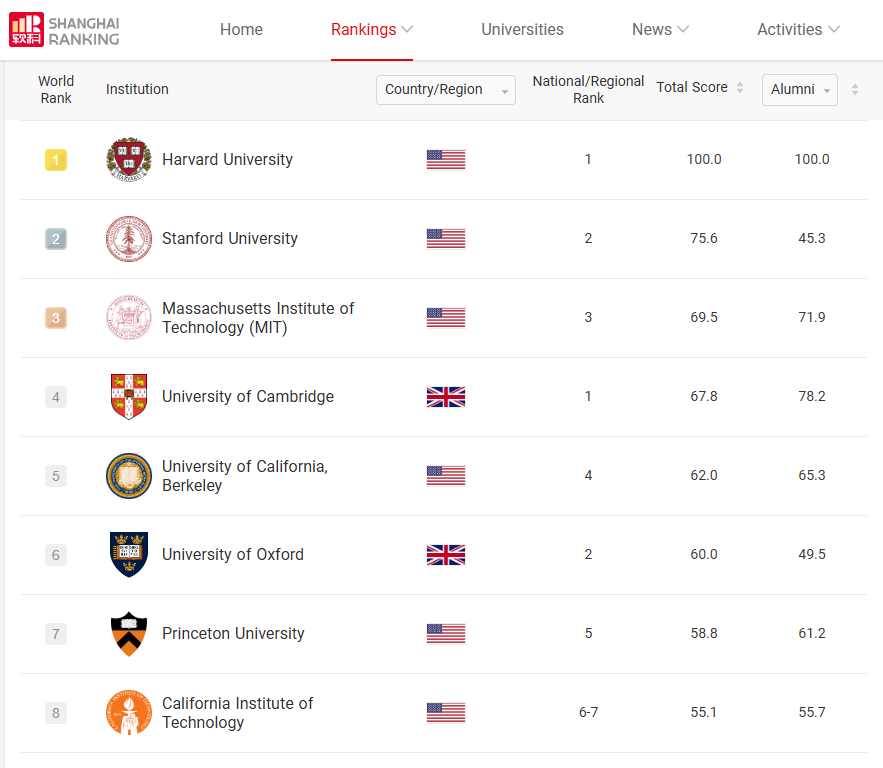

Penilaian ARWU didasarkan pada empat kriteria: (1) kualitas pendidikan, (2) kualitas fakultas, (3) luaran penelitian dan (4) prestasi akademik. Setiap kriterianya berisi beberapa indikator dan memiliki bobot yang berbeda pula. Kriteria kualitas pendidikan dijelaskan oleh satu indikator: jumlah alumni yang memenangkan Hadiah Nobel atau Fields Medal. Lalu, kualitas fakultas diukur oleh dua indikator: jumlah peraih Hadiah Nobel atau Fields Medal di antara stafnya dan jumlah peneliti yang dikutip dalam lingkup luas. Hasil penelitian diukur dengan tiga indikator: jumlah artikel yang diterbitkan dalam Nature, Science, Science Citation Index Expanded, dan Social Sciences Citation Index. Terakhir, kriteria prestasi akademik adalah jumlah skor dari lima indikator di atas dibagi dengan jumlah seluruh staf akademik–tergantung ukuran institusinya (Saisana dkk. 2011).

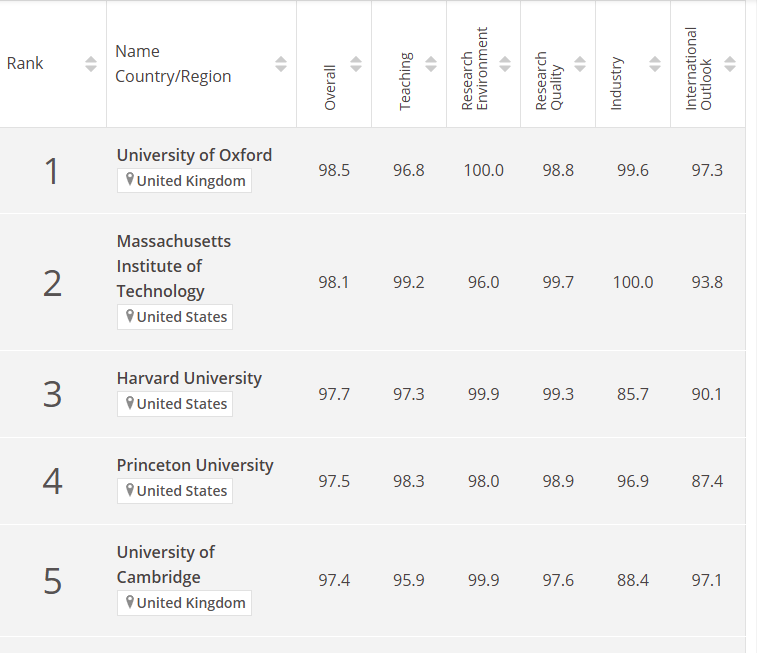

Kemunculan ARWU mengubah peta per-liga-an perguruan tinggi seluruh dunia. Lahir liga-liga lain yang mencoba menyaingi ARWU semisal THE. Institusi ini mencoba melakukan cara yang berbeda, atas dasar ingin menyaingi liga Tiongkok. Dengan dalih melihat perguruan tinggi kelas dunia yang lebih luas, THE hanya menambahkan dua kriteria baru, yakni perihal kapasitas pengajaran dan orientasi internasional dalam pelaksanaan perguruan tinggi (Baty 2014). Seiring berjalannya waktu, indikator THE pun direvisi dan mereka pun juga bekerja sama dengan Thompson Reuters selayaknya liga Tiongkok.

Sepuluh besar Peringkat ARWU 2024

Sepuluh besar Peringkat ARWU 2024

Lima besar Peringkat THE 2025

Lima besar Peringkat THE 2025

Tabel Liga, Kritik, serta Imbasnya

Keberadaan tabel liga pastinya tak luput dari pro-kontra. Beragam penelitian terus menguji perihal klaim-klaim “objektif” dan “ketat” yang hadir di tabel-tabel liga itu sendiri (Shahjahan dkk. 2017). Penelitian-penelitian ini mayoritas ingin memperbaiki kelemahan yang terdeteksi dalam klaim-klaim pengukurannya. Fokus penelitian-penelitian ini pun jadi beraneka ragam, seperti kritik terhadap objek yang diukur oleh liga, signifikansi atas hasil dari pemeringkatan secara statistik, uji ketepatan dari analisis yang telah digunakan pemeringkatan, dan masih banyak lagi (Shahjahan dkk. 2017).

Walaupun penelitian-penelitian ini membombardir pemeringkatan yang sudah ada dengan kritik-kritik yang tajam, mereka tetap menggunakan kerangka berpikir pemeringkatan. Entah disadari atau tidak, mereka pada akhirnya melanggengkan sistem pemeringkatan. Model kritik seperti ini sejatinya menormalisasi anggapan bahwa segalanya bisa diperingkatkan seturut beberapa nilai yang dianggap universal (Shahjahan dkk. 2017). Padahal, kelahiran pemeringkatan pun hasil dari pikiran universal, yang telah mewariskan bermacam-macam dampak ke seluruh belahan bumi.

Dampak dari pemeringkatan begitu kentara adanya. Dengan mengistimewakan model perguruan tinggi Anglo-Saxon–utamanya model Amerika Serikat dan Inggris, pemeringkatan menciptakan “yang pusat” dan “yang pinggiran”. Pusat dikuasai perguruan tinggi negara-negara besar, sedangkan pinggiran dikelilingi oleh perguruan tinggi dari negara-negara yang dikatakan sebagai negara berkembang atau negara dunia ketiga (Kaba 2012).

Demikian pula dengan dominasi bahasa Inggris di skena publikasi ilmiah yang makin-makin mengucilkan perguruan tinggi non-Inggris. Dominasi ini lahir atas dampak kolonialisme, yang juga menihilkan persaingan dengan bahasa lain. Setelah sebelumnya bahasa Inggris hanya sebagai bahasa pengantar akademik, ia melenggang jauh sebagai bahasa internasional publikasi ilmiah. Buntutnya, hanya perguruan tinggi berbahasa Inggris dalam pengajaran dan publikasi ilmiah yang dapat menguasai papan atas klasemen dunia (Kaba 2012).

Selain itu, indikator soal publikasi ilmiah ini juga menghadirkan masalah lain yang tak kalah mengenaskan. Hal ini bisa ditelisik dari penerbit-penerbit besar nan unggulan seperti Thompson Reuters, penyokong data untuk ARWU dan THE; dan Elsevier dengan cabangnya yang berupa Scopus, sumber data bagi QS ranking. Sebagai penerbit unggulan, masing-masing dari mereka pasti memiliki kepentingan ekonomi yang tak terelakkan. Imbasnya, pengembangan disiplin ilmu atau bidang keilmuan baru menjadi seret karena publikasinya tergeser dengan publikasi yang mengikuti kepentingan penerbit besar (Lynch 2014).

Begitu banyak dampak yang muncul atas kelahiran pemeringkatan. Tak ayal, pemeringkatan adalah hasil dari manajemen baru karena menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari sistem pengauditan yang menomorsatukan produktivitas komoditas. Kondisi perguruan tinggi pun berubah. Kehadiran tabel liga membentuk dan menekan perguruan tinggi, yang pada mulanya berupa pusat belajar-mengajar, beralih menjadi perusahaan bisnis berkedok pendidikan (Lynch 2014).

Dengan kondisi yang sedemikian rupa, setiap perguruan tinggi berbondong-bondong menciptakan label sebaik mungkin untuk menarik mahasiswa (baca: konsumen). Mahasiswa sendiri juga terdesak untuk memilih perguruan tinggi yang berperingkat tinggi dengan biaya selangit. Setelah sukses menggaet para mahasiswa ini, perguruan tinggi hanya sibuk menarik biaya tinggi, menggenjot publikasi, atau menggembor-gemborkan kompetisi antar-mahasiswa dan antar-dosen. Puncaknya, mahasiswa hanya dijadikan alat pengeruk kekayaan perguruan tinggi, yang tak diragukan lagi untuk membantu perguruan tinggi menapaki klasemen liga dunia (Lynch 2014).

Kritik atas sistem liga dunia telah luber ke mana-mana, dari ufuk barat hingga ke ufuk timur begitupun sebaliknya. Namun, sayangnya hanya sedikit pembayangan soal ketiadaan sistem liga perguruan tinggi itu sendiri. Kalau pun pembayangan itu muncul, hal itu acapkali berhenti pada dua opsi, mereformasi bentuk sistem yang ada atau melahirkan sistem tandingan. Pemikiran seperti itu terang saja tetap meyakini bahwa bentuk sebuah sistem pendidikan bisa disamaratakan dan sebuah produsen pengetahuan sanggup menyelamatkan seluruh umat manusia (Shahjahan dkk 2017).

Sejatinya, buah pemikiran seperti itu tak serta-merta kokoh dan mengakar begitu saja. Ia merupakan hasil dari penjajahan pengetahuan yang orang-orang Eropa lakukan sejak masa pasca-Renaisans. Ia lahir ketika orang-orang Eropa–meminjam istilah mereka–telah mencapai sebuah revolusi ilmiah yang belum pernah dicapai siapa pun sehingga memberi mereka kondisi untuk menguasai segalanya (Mignolo 2011). Pemikiran inilah yang di kemudian hari dikenal sebagai modernitas.

Modernitas seakan-akan terbungkus rapi menjadi pemikiran yang tertanam di seluruh dunia. Namun, kenyataannya modernitas-lah yang melegitimasi terjadinya kolonialisme di segala penjuru dunia. Modernitas juga yang telah melanggengkan pemikiran “yang maju” dan “yang terbelakang’’ sehingga sistem negara, lembaga pendidikan, termasuk model pemeringkatan telah menjadi doktrin yang tak tergoyahkan (Mignolo 2011). Dari sini, modernitas tetap berjalan bersama dengan kolonialisme meski dalam bentuk yang lebih lembut dan tak terlihat.

Dengan situasi yang telah mengakar dan mengglobal ini, upaya untuk memahami dan menggoyang pemikiran kolonialisme itu pun hadir dalam bentuk dekolonialisme. Ia adalah proyek epistemik, politis, dan pedagogis yang berupaya membongkar pandangan modernitas beserta kroni-kroninya dan menyuarakan pandangan, yang dalam hemat pemikiran modern, disebut sebagai tradisi keterbelakangan (Mignolo 2011).

Namun, pemikiran dekolonialisme tidak menawarkan sebuah alternatif besar karena istilah “alternatif” pada akhirnya melahirkan pusat baru, alih-alih mengenalkan segala opsi yang ada. Begitupun jika penggunaan alternatif itu tetap digunakan untuk mendukung salah satu narasi “modernitas atau modernitas alternatif” atau “pembangunan atau pembangunan alternatif’’. Narasi itu, dengan gamblang, menganggap bahwa tak ada yang bisa mengalahkan keduanya selain ke-alternatif-annya sendiri alias mengadopsi logika biner buatan modernitas Barat. Maka, sama saja dekolonialisme sudah kalah sebelum bertanding (Mignolo 2011).

Dekolonialisme, dengan bentuknya yang jamak, berarti menyajikan pelbagai macam pilihan untuk berhadapan dan melepaskan diri dari belenggu kolonialisme. Ia siap memayungi segala ideologi, agama, atau segala macam pemikiran yang belum terjangkau sekalipun (Mignolo 2011). Jikalau ditarik ke ranah pendidikan, termasuk perguruan tinggi, dekolonialisme bakal memungkinkan kondisi ketika tabel-tabel kompetisi itu sirna, berganti dengan model pendidikan yang sesuai kebutuhan tiap-tiap wilayahnya (Shahjahan dkk. 2017). Gaya mencari ilmu para cendekiawan Islam era Abbasiyah, yang belajar dari satu guru ke guru lain tanpa batas waktu yang ditentukan; tradisi padepokan-padepokan lama dari agama Hindu; atau tradisi mana pun itu bakal sama derajatnya dengan tradisi universitas dan sekolah ala Barat.

Seyogyanya, perlu sebuah usaha untuk tak henti-hentinya menyuarakan tatanan global, yang alih-alih bersifat universal, menjadi pluriversal. Sistem plurivesal dapat menciptakan sebuah tatanan yang bisa diterima kebenarannya mengikuti ruang, kelompok, bahkan individu itu sendiri. Sesederhana dan sesulit itu memang (Mignolo 2011). Sekali lagi, tujuan dekolonialisme bukan soal mengambil alih, merampas, atau menjajah kembali. Akan tetapi, ia hadir untuk memperjelas bahwa masa depan global tidak boleh hanya tersedia satu pilihan. Lagipula, kala hanya satu pilihan yang tersisa, “pilihan” itu telah lenyap dari makna sesungguhnya.

Penulis: Ahmad Arinal Haq

Penyunting: Vigo Joshua

Ilustrator: Mohamadeus Mikail

Daftar Pustaka

Amsler, Sarah S., dan Chris Bolsmann. 2012. “University Ranking as Social Exclusion.” British Journal of Sociology of Education 33 (2): 283–301. https://doi.org/10.1080/01425692.2011.649835.

Baty, P. 2014. “The Times Higher Education World University Rankings, 2004-2012.” Ethics in Science and Environmental Politics 13 (2): 125–30. https://doi.org/10.3354/esep00145.

Bowden, Rachel. 2000. “Fantasy Higher Education: University and College League Tables.” Quality in Higher Education 6 (1): 41–60. https://doi.org/10.1080/13538320050001063.

CENSIS. 2024. “La Classifica Censis Delle Università Italiane: Edizione 2024/2025.” CENSIS. 12 Juli 2024. https://www.censis.it/formazione/la-classifica-censis-delle-universit%C3%A0-italiane-edizione-20242025-1.

Grehenson, Gusti. 2024. “UGM Masuk Peringkat 100 Top Dunia THE Impact Rankings 2024.” 2024. UGM. 19 Juni 2024. https://ugm.ac.id/id/berita/ugm-masuk-peringkat-100-top-dunia-the-impact-rankings-2024/.

Hafara, Defindra, Indira Zahra Mustika, dan Laura Anisa Lindra Fairuzzi. 2024 “Nestapa Di Balik Ongkos Universitas.” Balairungpress. 4 September 2024. https://www.balairungpress.com/2024/09/nestapa-di-balik-ongkos-universitas/.

Haq, Ahmad Arinal. 2023. “Repositori Dan Aksesnya Yang Pelik.” Balairungpress. 7 Oktober 2023. https://www.balairungpress.com/2023/10/repositori-dan-aksesnya-yang-pelik/.

Kaba, Amadu Jacky. 2012. “Analyzing the Anglo-American Hegemony in the Times Higher Education Rankings.” Education Policy Analysis Archives 20 (Juli):21. https://doi.org/10.14507/epaa.v20n21.2012.

Liu, Nian Cai, dan Ying Cheng. 2005. “The Academic Ranking of World Universities.” Higher Education in Europe 30 (2): 127–36. https://doi.org/10.1080/03797720500260116.

Lynch, K. 2014. “New Managerialism, Neoliberalism and Ranking.” Ethics in Science and Environmental Politics 13 (2): 141–53. https://doi.org/10.3354/esep00137.

Majalah BALAIRUNG Edisi 59. 2023. “Buruh Perguruan Tinggi Didesak Sekak,” 13 Agustus 2023. https://archive.org/details/majalah-balairung-edisi-59.

Meredith, Marc. 2004. “Why Do Universities Compete in the Ratings Game? An Empirical Analysis of the Effects of the U.S. News and World Report College Rankings.” Research in Higher Education 45 (5): 443–61. https://doi.org/10.1023/B:RIHE.0000032324.46716.f4.

Mignolo, Walter. 2011. The Darker Side of Western Modernity: Global Futures, Decolonial Options. Duke University Press.

QS University Rankings. (tanpa tahun). “QS Universities Rankings – Top Global Universities & Colleges.” https://www.topuniversities.com/university-rankings.

Saisana, Michaela, Béatrice d’Hombres, dan Andrea Saltelli. 2011. “Rickety Numbers: Volatility of University Rankings and Policy Implications.” Research Policy 40 (1): 165–77. https://doi.org/10.1016/j.respol.2010.09.003.

Shahjahan, Riyad A., Gerardo Blanco Ramirez, dan Vanessa De Oliveira Andreotti. 2017. “Attempting to Imagine the Unimaginable: A Decolonial Reading of Global University Rankings.” Comparative Education Review 61 (S1): S51–73. https://doi.org/10.1086/690457.

Shanghai Ranking. 2024. “2024 Academic Ranking of World Universities.” https://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2024

Shore, Cris, dan Susan Wright. 1999. “Audit Culture and Anthropology: Neo-Liberalism in British Higher Education.” The Journal of the Royal Anthropological Institute 5 (4): 557. https://doi.org/10.2307/2661148.

Stuart, Debra L. 1995. “Reputational Rankings: Background and Development.” New Directions for Institutional Research 1995 (88): 13–20. https://doi.org/10.1002/ir.37019958803.

Times Higher Education. 2025. “World University Rankings 2025.” https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/latest/world-ranking#!/length/100/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Usher, Alex, dan Massimo Savino. 2007. “A Global Survey of University Ranking and League Tables.” Higher Education in Europe 32 (1): 5–15. https://doi.org/10.1080/03797720701618831.