©Leony/BAL

Konon, waktu terasa melambat kala kita ikut menyaksikan suatu peristiwa bersejarah atau momen revolusioner. Usai Indonesia merdeka, sekali lagi waktu serasa melambat. Satu detik momen Perang Dingin bagi Indonesia tak ubahnya membeku bagai berhari-hari lamanya, bahkan bertahun-tahun lamanya.

Ada satu sajian menarik dari koran Kedaulatan Rakjat edisi 14 Mei 1948. Dengan cetak tebal dan berukuran besar, sampul depan surat kabar hari itu tertulis, “Tanda-Tanda Damai USA-Rusia?” Kemunculan narasi itu berpangkal dari konferensi pers Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman di Washington, D.C. sehari sebelumnya. Di sana, Truman menyediakan uluran tangan terbuka apabila Perdana Menteri Uni Soviet Joseph Stalin bersedia berdamai melalui jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sarana diplomasi lainnya. Syaratnya sederhana: pembendungan atas diseminasi visi-misi komunisme di berbagai belahan dunia lainnya; mencacah topografi strategis bagi Uni Soviet dan Amerika Serikat (AS). Sekelebat, negara-negara yang kelak akan terhimpun dalam Gerakan Non-Blok melihat seberkas harapan dari hal ini.

Kenyataannya, Moskow tak menghiraukan sedikit pun usulan Washington. Sejak itu, AS tak kepalang tanggung mendukung berbagai aksi pemberontakan di Dunia Ketiga (Third World) untuk mengganyang pengaruh Uni Soviet, pun mereka yang mengaku netral dan tak bergandengan tangan dengannya. Terang saja, menurut Dwight D. Eisenhower, Presiden Amerika Serikat setelah Truman, dunia ini hanyalah AS atau Uni Soviet dan tak ada di luar itu (Divine, 1981). Usai menggulingkan kekuasaan Mohammad Mosaddegh di Iran dan Jacobo Árbenz di Guatemala, bantuan pendanaan dan persenjataan atas tindak tanduk partai oposisi di Dunia Ketiga diakui efektif untuk menekan pengaruh Uni Soviet (Thomas, 1995, 158). Akan tetapi yang menjadi unik, kesuksesan metode itu sempat tak bersemai di tanah Indonesia.

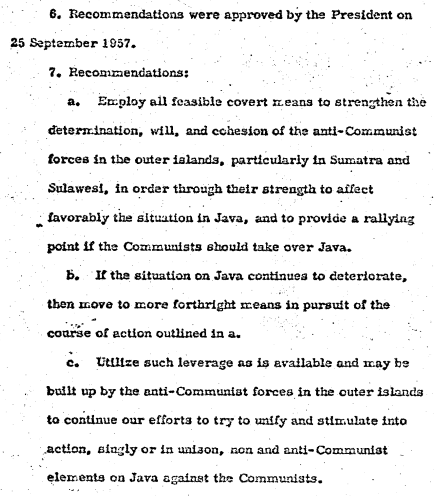

Dengan aktivitas strategis Central Intelligence Agency (CIA), AS memang didapati telah menyokong berbagai pemberontakan di Sumatra, Sulawesi, dan pulau-pulau di timur Indonesia sejak 1957 (Matanesi, 2011, 72). Saat itu, Sumatra dan Sulawesi tengah jadi lahan basah bagi bermekarannya panji-panji revolusioner PRRI Permesta. Tujuan Amerika Serikat masih sama, membabati segala kemungkinan Indonesia untuk merebah diri di atas pangkuan Uni Soviet seperti halnya Tiongkok pada 1949 (Leirissa, 1999, 57). Saat itu, Eisenhower diketahui mengoordinasi dukungan atas pemberontakan di Indonesia yang tertuang dalam dokumen resmi CIA bertajuk “Indonesian Operation Original Concept of Operation” ‘Operasi Indonesia Konsep Orisinal Operasi’.

Gambar 1. Arahan rekomendasi Eisenhower kepada CIA (CIA, 1958).

Pada gilirannya, dukungan ini juga dibarengi oleh pelibatan pesawat-pesawat penjatuh bom dalam rangka mendongkrak geliat pemberontakan. Namun operasi ini gagal pada 18 Mei 1958, sesudah Lawrence Allen Pope selaku salah satu pilot pesawat penjatuh bom CIA yang menyokong PRRI Permesta tertangkap. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) sukses memadamkan pemberontakan dan membuat nama mereka kian baik di dalam negeri (Bevins, 2022, 109).

Sepuluh tahun setelah Kedaulatan Rakjat memberikan mimpi indah atas potensi akhir Perang Dingin, kini situasi telah sepenuhnya berbalik. Sepuluh tahun setelah harapan, dan yang tersisa hanya kemencekaman. AS telah menampakkan wajahnya yang sebenarnya. Hubungan baik Sukarno dan Washington setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 1949 seolah bergelantungan di tepi jurang. Salah satu headline Harian Rakjat edisi 20 Mei 1958 menampilkan wacana yang sesuai dengan situasi setelah kedok AS terbongkar; Indonesia yang semula berada di haluan Gerakan Non-Blok kini seolah terseret mendukung kedudukan Uni Soviet dan Tiongkok.

Gambar 2. Salah satu headline Harian Rakjat edisi 20 Mei 1958.

AS yang namanya sudah terlanjur buruk di mata Indonesia harus menempuh jalan lain untuk memenuhi agendanya. Dalam posisi ini, kekuatan TNI AD “Sang Pahlawan” itulah yang selanjutnya akan dipijaki AS melalui cara yang sepenuhnya berbeda. Bukan via pengutamaan sokongan pendanaan, apalagi persenjataan; melainkan hegemoni ilmu. Untuk mengerti hal itu, mari kita melompat ke satu tahun setelahnya; melompat ke satu hari berkabut di New York pada pertengahan tahun 1959.

Teori Modernisasi Naik Panggung

Pertemuan Komite Perbandingan Politik Dewan Riset Ilmu Sosial pada 10 Juni 1959 di Dobbs Ferry, New York, tampak memberikan angin segar bagi cendekiawan ilmu sosial AS. Kala itu, seorang sosiolog asal University of Chicago bernama Edward Shils (1960, 266-267), dalam pidatonya, membuka cara pandang tak lazim atas teori modernisasi yang kerangkanya digunakan sebagai tulang punggung laku pembangunan di AS dan Dunia Ketiga: “Modernitas itu ilmiah. Ia percaya kemajuan negara bertumpu kepada teknologi rasional, dan pada akhirnya, kepada pengetahuan ilmiah … Tidak ada negara yang bisa menjadi modern tanpa ekonomi maju atau progresif … ‘Modern’ berarti menjadi Barat tanpa tanggung jawab mengikuti Barat. Ini adalah model Barat yang terlepas dari asal-usul dan lokus geografisnya.”

Setelah Shils, istilah “modernitas” telah secara paten dipahami sebagai tujuan satu-satunya aktivitas pembangunan negara. Hal ini dibuktikan dengan AS sendiri turut segera meminta Massachusetts Institute of Technology untuk mengadakan penelitian atas kemungkinan manifestasi produk ilmu dalam penerapan teori modernisasi di segala prospek hubungan internasional negara (The Brookings Institution, 1960, 72). Sebelum berkecambah di tataran regulasi konstitusional, teori modernisasi memang telah mulai mendulang pamor di khazanah ilmu sosial AS sejak 1950-an awal.

Latar belakang kemunculan teori modernisasi dalam diskursus ilmu sosial AS tak lain adalah saran Dewan Penasihat Pembangunan Internasional Amerika Serikat (DPPI-AS) kepada Truman pada 1951 untuk merumuskan modus operandi pembangunan AS pasca-Perang Dunia II. Setelah adanya saran itu, teori modernisasi dengan cepat mendominasi paradigma ilmu sosial negara itu dalam wujud teori ilmiah mengenai perubahan sosial, politik, dan ekonomi atas perkembangan sosiokultural negara-negara bekas jajahan Barat (Gilman, 2003, 3). Secara umum, teori modernisasi menjelaskan bahwa ciri khas proses evolusi komunitas sosial selalu ditandai dengan pembangunan. Dalam artian ini, pembangunan niscaya terbentuk dalam konteks kemajuan teknologi, birokrasi, infrastruktur, dan militer (Gilman, 2003, 3). Narasi inilah yang dimaksud sebagai modernitas, yakni kemajuan segala aspek-aspek negara dalam suatu sistem yang membudaya. Namun, modernitas seperti apa yang diasumsikan oleh teori modernisasi?

Di atas kertas, Harvard Department of Social Relations (HD-SR) adalah institusi pertama yang menanggapi saran DPPI-AS kepada Truman kala itu, yang secara spesifik menuntut peran akademisi ilmu sosial (Gilman, 2003, hlm. 73). HD-SR berhasil menyajikan suatu pendasaran ilmu sosial dengan fondasi metodologis konsep Talcott Parsons, sosiolog Harvard University, mengenai realitas sosial. Dalam proyek Parsons inilah definisi modernitas yang diyakini teori modernisasi dapat ditemukan. Dengan mencatut konsep materialisme historis Karl Marx dan sejarah komunitas sosial Auguste Comte, Parsons menjabarkan modernitas sebagai suatu tanggung jawab etis dalam laku pembangunan melalui kemajuan (Parsons, 1951). Pemaknaan Parsons atas “kemajuan” tentunya merujuk kepada konteks masyarakat Barat, yakni Eropa dan Amerika (Nielsen, 1991, 217). Dengan kata lain, definisi “modernitas” dipahami secara tumpang tindih dengan pemaknaan “modernitas ala Barat”. Pertemuan kepentingan hubungan luar negeri AS dan konsep realitas sosial Parsons itulah yang kemudian lumrah disebut sebagai teori modernisasi (Gilman, 2003, 73).

Masalah dalam tubuh teori modernisasi baru kentara ketika membumi di ranah praktis. Oleh sebab ia berkembang di Harvard University dan Massachusetts Institute of Technology, dampak penerapannya tentu tak main-main. Hari ini, kecacatan teori modernisasi banyak diidentikkan terhadap sisi negatif pembangunanisme dalam dimensi ekonomi kapitalistik, tetapi secara komprehensif, tentu lebih dari itu. Dengan dalih memberikan arahan bagi pembangunan Dunia Ketiga, teori modernisasi sudah dengan fatal mereduksi soal dekolonisasi dan industrialisasi. Saat Perang Dingin berkecamuk, ia bertransformasi pula menjadi pekik juang langkah AS atas intervensi militer di wilayah-wilayah bekas jajahan.

Hayat TNI AD di Negeri Paman Sam

Selepas AS gagal menyukseskan pemberontakan di Indonesia pada 1958, mereka mulai memutar otak. Langkah ini berasal dari saran Mohammad Hatta kepada Howard Jones yang merupakan Duta Besar AS untuk Indonesia kala rentang waktu pemberontakan berlangsung. Berbeda dengan Sukarno, Hatta memiliki komitmen yang sama dengan AS untuk memerangi komunisme (Bevins, 2022, 105). Hatta bisa dikatakan adalah sosok kunci yang mengenalkan kepada AS bahwa TNI AD berada di pihak yang sama dengannya. Saat sesi akhir pertemuannya dengan Jones pada 21 Maret 1958, Hatta berbisik kepada Jones (dalam Bevins, 2022, 106) sebelum beranjak pergi: “Komunis memanggil saya musuh nomor satu. Mereka menyebut Nasution musuh nomor dua.”

Kenyataan ini tentu memberikan pencerahan bagi Jones. Menurutnya, hal ini berpotensi membuka jalan keluar bagi AS untuk mematikan kesuburan komunisme di Indonesia lewat jalan yang lebih efektif. Jones lantas mengkritik keras Washington untuk sesegera mungkin mengubah poros strategi dari para pemberontak ke TNI AD (Jones, 1971, 121). Dalam telegramnya kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 15 April 1958, Jones mengusulkan: (1) agar AS memenuhi permintaan Indonesia untuk peralatan militer; (2) agar Departemen Pertahanan AS mengundang perwira TNI AD ke Pentagon untuk membahas permintaan tersebut; (3) agar perwira Indonesia ditawari pendidikan di Sekolah Staf Komando dan Umum Angkatan Darat AS di Fort Leavenworth berikut pelatihan tambahan ditawarkan untuk perwira serta bintara; (4) dan agar akhirnya parasut yang diminta TNI AD disediakan (Evans III, 1988, 31). Selepas CIA tertangkap basah membekingi PRRI Permesta pada 18 Mei 1958, saran Jones mulai diimplementasikan.

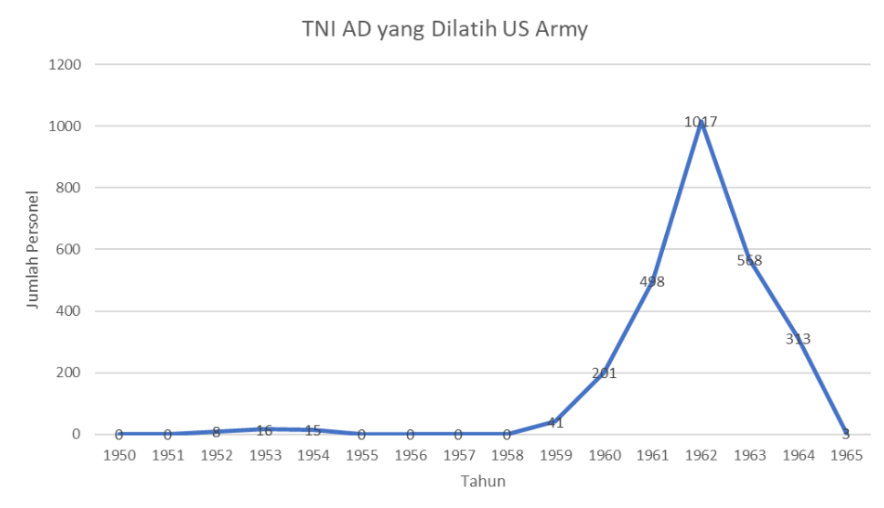

Strategi baru AS mendapatkan lampu hijau sehabis Nasution mengajukan pembelian senjata pada 1960. Maxwell D. Taylor, Kepala Staf Angkatan Darat Amerika Serikat, menerimanya sekaligus menghadiahi Nasution program pendidikan bagi setiap anggota TNI AD yang dipimpinnya (Evans III, 1988, hlm. 29). Sekejap, lebih dari 400 penggawa TNI AD mendapatkan pelatihan langsung di bawah arahan Angkatan Darat AS pada 1960. Jumlah tersebut segera melonjak menjadi lebih dari 1000 penggawa pada 1962, dengan sebagian besar dari mereka dilatih di pangkalan utama Angkatan Darat AS di Fort Leavenworth (Evans III, 1988, 44). Bak gayung bersambut, pada kurun waktu inilah teori modernisasi betul-betul menjangkiti TNI AD.

Gambar 3. Personel TNI AD yang dilatih US Army (diolah dari Evans III, 1988, 44).

Teori modernisasi terformulasikan dalam materi pendidikan militer AS yang bernama Program Aksi Kewarganegaraan (PAK). Materi pendidikan ini adalah wujud upaya J.F. Kennedy, presiden AS saat itu, dalam rangka menyukseskan pembangunan Dunia Ketiga dengan menjeratkan partisipasi aktif pihak militer (Evans III, 1988, 34). Bertopang dari materi ini, militer diperkenankan turun tangan langsung ke setiap sudut aktivitas pembangunan suatu negara. Selama di AS, TNI AD diguyur habis dengan pembelajaran PAK; di samping mereka juga mendapatkan asupan keilmuan mengenai serba-serbi teknis militer AS. PAK semula diciptakan untuk militer AS an sich yang sedang digandrungi zaman keemasan teori modernisasi. Namun ujung-ujungnya, PAK dialamatkan pula kepada program khusus untuk militer Indonesia pada 1961 (Evans III, 1988, 34).

Sesungguhnya, cikal bakal keberadaan teori modernisasi di TNI AD, dalam bentuk PAK, dapat dilacak dari sepak terjang Ahmad Yani sekembalinya dari Fort Leavenworth pada 1956. Ia adalah satu dari sebagian kecil perwakilan TNI AD yang menempuh pendidikan militer di AS semasa hubungan Indonesia dengan negeri Paman Sam memburuk. Saat itu, Yani sudah mulai mereformasi kurikulum pendidikan TNI AD dengan modal yang ia peroleh dari AS (Sundhaussen, 1980). Namun, program yang dilancarkan Yani baru sukses berjalan sesudah tahun 1962; sewaktu TNI AD mengirimkan perwira dengan jumlah terbanyak ke AS.

Sepulang Belajar, Modernisasi atau Amerikanisasi?

Pada 1961, Donald Humphrey, Profesor dari Sekolah Fletcher, dan Walter Salant, Doktor dari Institusi Brookings, mengemban misi dari Angkatan Darat AS untuk meninjau kelayakan pengaplikasian PAK di Indonesia (Evans III, 1988, 34). Hasilnya positif. Setahun berikutnya, di bawah arahan Nasution, PAK mulai dijajal oleh TNI AD lulusan Fort Leavenworth di berbagai wilayah di Indonesia. Secara umum di Indonesia, produk pembelajaran atas PAK dikenal dengan sebutan “Operasi Bhakti” (Ehrmann, dalam Evans III, 1988, 37). Penamaan ini terinspirasi dari strategi “Operasi Bhakti” yang digalakkan oleh Letnan Jenderal Ibrahim Adjie kala memperbaiki dampak kerusakan infrastruktur dengan memanfaatkan sinergi pihak warga dan militer di Jawa Barat seusai konflik Darul Islam Tentara Islam Indonesia.

Salah satu hasil kesuksesan Operasi Bhakti yang digarap oleh TNI AD mengemuka dalam pembangunan Jalan Raya Trans-Sumatra di bawah besutan Brigadir Jenderal R. A. Kosasih. Keberhasilan proyek itu berasal dari salah satu capaian pembelajaran PAK di AS yang mewadahi TNI AD untuk berkecimpung langsung di beberapa institusi sipil dengan visi penguasaan kemampuan manajerial atas perusahaan-perusahaan swasta (Evans III, 1988, 37). Tak berselang lama, prospek Operasi Bhakti yang begitu baik dengan cepat mengilhami pendirian cabang pengajaran PAK di Indonesia. Di Medan, Bogor, dan Jakarta, PAK menjelma dalam pendidikan pengoperasian alat berat dan teknologi pertanian bagi TNI AD (Evans III, 1988, 37).

Di ranah birokrasi pemerintahan, dampak PAK dengan jernih bisa ditilik dari “konsep dwifungsi” yang menubuh, awalnya, dalam identitas TNI AD. Nasution yang dihantui oleh ketakutan sejak Agresi Militer Belanda memanfaatkan pakem teori modernisasi untuk meletakkan tanggung jawab lebih TNI AD atas percaturan politik negara (Crouch, 2007). Tuntaslah sudah hikayat TNI AD dalam menemukan kedudukan krusialnya di tengah jajaran terdepan kursi pemerintahan. Insiden G30S pun selaku titik balik keruntuhan ideologi komunisme di Indonesia tak dapat dilepaskan dari kendali militer yang teramerikanisasi. Hampir sejak lima tahun sebelum insiden itu meledak, AS sudah memupuk subur bibit-bibitnya di balik layar TNI AD.

Sedari kesepakatan Nasution dengan Angkatan Darat AS, lebih dari 2.800 personel TNI AD telah menjalani beasiswa bertajuk “pembangunan” sampai tahun 1965 (lihat Gambar 3). Jumlah ini meningkat tajam sampai 5.003 personel terhitung sampai 1976 pasca-Soeharto mengambil alih kursi kepresidenan (Departemen Pertahanan AS, dalam Evans III, 44). Ironisnya, mereka yang menjadi korban G30S, dengan mengecualikan Nasution, adalah aktor yang pertama-tama menjamin langkah AS. Sekali lagi, puji-pujian semboyan modernisasi telah menemukan dosanya yang lain; dan dosa-dosa ini akan berlipat ganda manakala Orde Baru memberikan catatan hitam dalam sejarah militer Indonesia setelah 1965.

Penulis: Albertus Arioseto Bagas Pangestu

Penyunting: Ryzal Catur

Ilustrator: Leony Excellenxia Angellica

Daftar Pustaka

Bevins, Vincent. Metode Jakarta: Amerika Serikat, Pembantaian 1965, dan Dunia Kita Sekarang. Jakarta: Marjin Kiri, 2022.

Central Intelligence Agency. “Indonesian operation original concept operation.” Central Intelligence Agency, 15 Mei 1958. https://www.cia.gov/readingroom/document/cia-rdp89b00552r000100040006-9.

Crouch, Harold. The Army and Politics in Indonesia. Shenton Way: Equinox, 2007.

Divine, Robert A. Eisenhower and the Cold War. Oxford: Oxford University Press, 1981.

Evans III, Bryan. (1988). “The Influence of the United States Army on the Development of the Indonesian army (1954-1964).” MA Thesis., Cornell University, 2013. https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/53908/INDO_47_0_1107011442_25_48.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Gilman, Nils. Mandarins of the Future. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003.

International Development Advisory Board. “Partners in Progress: a Report to the President by the International Development Advisory Board.” International Advisory Board, Maret 1951. https://www.trumanlibrary.gov/library/research-files/summary-partners-progress-report-president-international-development?documentid=NA&pagenumber=1.

Jones, Howard P. The Possible Dream. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1971.

Leirissa, Richard Z. “PRRI-Permesta: Tinjauan Historiografis.” Jurnal Studi Amerika 4, no. 1 (1999): 56-72. https://lib.ui.ac.id/detail?id=90435&lokasi=lokal.

Matanesi, P. Prajurit-Prajurit di Kiri Jalan. Yogyakarta: Trompet Books, 2011.

Nielsen, Jens K. (1991). “The Political Orientation of Talcott Parsons: The Second World War and Its Aftermath.” Dalam Talcott Parsons: Theorist of Modernity, diedit oleh Roland Robertson & Bryan S. Turner, 217-233. London: SAGE Publications.

Parsons, Talcott. The Social System. London: Routledge, 1951.

Shils, Edward. “Political Developments in the New States”. Comparative Studies in Society and History 2, no. 3 (1960): 265-292. https://www.jstor.org/stable/177948.

Sundhaussen, Ulf. “The United States and the Indonesian Military, 1945-1965. by Rudolf Mrazek”. Pacific Affairs 53, no. 2 (1980): 370-72. https://www.jstor.org/stable/2757513.

The Brookings Institution. “The Formulation and Administration of United States Foreign Policy.” Dokumen dipresentasikan dalam Kongres Ke-86 Sesi Kedua Komite Senat Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat, Washington, D. C., 13 Januari 1960.

Thomas, Evans. The Very Best Men. New York: Simon & Schuster, 1995.