©Kara/Bal

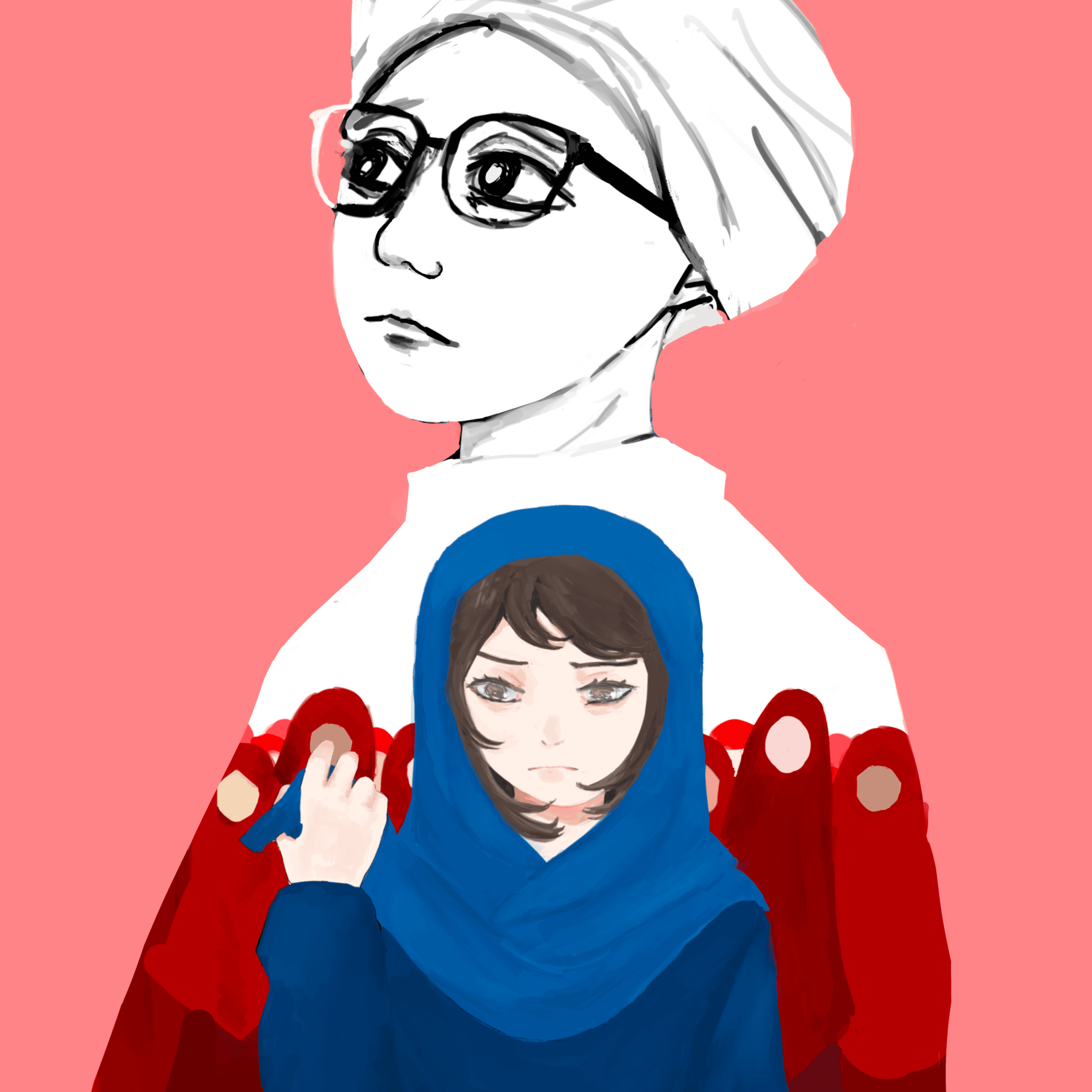

Sabtu, 29 Oktober 2022, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Yogyakarta bersama masyarakat melakukan unjuk rasa berkaitan dengan protes terhadap meninggalnya seorang wanita bernama Mahsa Amini. Kematian ini lantaran penahanan yang dilakukan oleh pemerintah Iran karena Amini dianggap tidak menggunakan jilbab sesuai syariat. Para pengunjuk rasa menganggap peristiwa ini sebagai bentuk perampasan hak kebebasan berekspresi.

Pada tahun yang sama, pemaksaan penggunaan jilbab juga terjadi di lingkungan pendidikan, tepatnya di SMAN 1 Banguntapan, Bantul. Sekolah tersebut memaksa setiap siswa muslimah untuk menggunakan jilbab sesuai aturan tertentu. Dari dua kasus di atas, terlihat kebebasan berekspresi sangat dibatasi, hal yang demikian menyebabkan posisi perempuan semakin tercekik.

Berangkat dari permasalahan tersebut, BALAIRUNG berkesempatan mewawancarai Hanifah Haris. Ia merupakan Manajer Program dari AMAN (The Asian Muslim Action Network) Indonesia. Dalam wawancaranya, Hanifah mengungkapkan adanya pembatasan ekspresi terhadap perempuan yang terjadi dalam dua kasus di atas.

Bagaimana Anda menanggapi standardisasi tertentu hingga pemaksaan dalam penggunaan jilbab, seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Iran?

Pemerintah Iran memiliki kebijakan tersendiri yang konteksnya berbeda dengan Indonesia, terutama dalam hal standardisasi jilbab. Akibat dari kebijakan tersebut, muncul kasus kematian Amini yang kemudian memberikan dampak masalah keamanan bagi perempuan di Iran. Mirisnya, di Indonesia, pemaksaan penggunaan jilbab juga terjadi meskipun belum sampai pada kematian.

Dalam kacamata kemanusiaan dan keamanan, pemaksaan pemakaian apapun kepada perempuan merupakan pelanggaran HAM. Oleh karena itu, standardisasi dan pemaksaan penggunaan jilbab bagi perempuan muslim merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.

Berbicara tentang kebebasan berekspresi, bagaimana tanggapan Anda tentang perlakuan aparatur negara kepada Mahsa Amini?

Dalam konteks dan situasi apapun, tugas negara adalah melindungi warga negaranya. Negara tidak boleh melakukan kekerasan. Walaupun, dalam kasus yang menimpa Amini terdapat berbagai sudut pandang dan peristiwa yang melatarbelakanginya, tetapi kekerasan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh negara atau siapapun tidak diperbolehkan.

Apakah norma sosial dan budaya yang memaksa penggunaan jilbab dapat menjadi justifikasi terhadap tindakan pemaksaan penggunaan jilbab?

Norma dan standar moralitas, seperti pemaksaan jilbab dan kelayakan bagi seseorang untuk memperkosa serta melecehkan perempuan berpakaian minim, bukan berasal dari norma masyarakat melainkan dari budaya patriarki. Selain itu, pandangan misoginis yang menyiratkan kebencian dan anggapan tentang perempuan sebagai makhluk berbeda juga menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, muncul anggapan bahwa perempuan harus diatur sedemikian rupa agar tidak menimbulkan “kekacauan” di berbagai tempat.

Stereotip, stigma, dan sikap diskriminatif terhadap gender tertentu merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Banyak orang menggunakan norma yang tidak berspektif gender. Hal tersebut dilakukan untuk menjustifikasi kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan kepada kelompok tertentu, seperti kelompok minoritas dan perempuan. Norma sosial yang tidak berpihak kepada korban justru dijadikan alat untuk mengatur perempuan dan kebebasan berekspresi.

Apa tanggapan Anda atas standardisasi jilbab secara universal yang berkaitan dengan suatu budaya tertentu?

Saya tidak setuju dengan standardisasi jilbab karena jilbab di Indonesia dalam konteks sekarang merupakan fesyen. Mereka yang memakai cadar juga termasuk fesyen, seperti Komunitas Cadar Garis Lucu dari Makassar. Komunitas tersebut menunjukkan ekspresi bahwa mereka yang bercadar bukan dari kelompok radikal. Mereka merekonstruksi pemahaman tersebut dan menunjukkan bahwa teman-teman yang bercadar juga mengampanyekan perdamaian, toleransi, dan bekerja dengan kelompok lintas iman.

Dalam Pancasila juga terdapat penolakan dari founding fathers terhadap usulan tentang tindakan yang hanya berdasarkan syariat Islam. Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika harus menjadi landasan untuk menghormati perbedaan. Oleh sebab itu, standardisasi justru akan menimbulkan justifikasi kelompok tertentu untuk melakukan kekerasan.

Pada Agustus tahun lalu, terdapat kasus pemaksaan jilbab di SMAN 1 Banguntapan, Bantul. Menurut Anda, mengapa situasi tersebut bisa terjadi, sedangkan Indonesia bukan negara Islam seperti Iran?

Pascareformasi, ranah orang berekspresi dibuka seluas-luasnya. Situasi ini banyak melahirkan hal positif, tetapi penguatan identitas dan radikalisme agama juga mengiringinya. Akibatnya, muncul kelompok orang yang lebih peduli pada simbol keagamaan daripada kesalehan. Berdasarkan catatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2018, telah terjadi sekitar 421 kasus kebijakan yang diskriminatif. Mayoritas kebijakan tersebut menyasar kelompok perempuan dan Ahmadiyah.

Setiap manusia mempunyai otoritas atas tubuhnya sendiri. Jadi, sekolah seharusnya menjadi tempat pendidikan bagi anak untuk mempunyai pemikiran terbuka, menerima perbedaan, dan tidak memaksakan kehendak. Kekerasan tidak dibenarkan atas nama apa pun bahkan orang tua terhadap anaknya, apalagi institusi sekolah yang seharusnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Peristiwa ini memperlihatkan lembaga pendidikan tidak berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dan tidak menjadi pembebas bagi kelompok tertindas, tetapi justru menjadi tempat represif untuk kelompok marginal.

Berarti anggapan bahwa jilbab merupakan bukti ketaatan beragama itu tidak benar dan tidak bisa diukur dengan adanya jilbab?

Kita tidak bisa mendefinisikan secara “hitam dan putih” seperti itu. Dalam buku Jilbab dan Aurat karya Buya Husein, aurat merupakan standar kelayakan masyarakat setempat. Dahulu, perempuan memakai kebaya yang sangat press body dan jilbab yang lehernya terlihat. Mereka itu salihah dan tidak ada masalah.

Standardisasi dibuat oleh otoritas untuk mengatur kelompok tertentu. Kita tidak bisa menggeneralisasi hal tersebut karena itu pilihan setiap orang untuk memakai jilbab panjang, pendek, tidak berjilbab, bahkan tidak pakai baju, asalkan dia merasa nyaman dan tidak mengganggu orang lain. Oleh karena itu, perspektif gender harus menjadi kacamata ketika melihat persoalan agar tidak gampang menggeneralisasi.

Apakah dari kedua fenomena tadi dapat disimpulkan bahwa terdapat tumpang tindih antara hak kebebasan berekspresi dan kewajiban tentang aturan agama?

Inti aturan dan ajaran agama hanya mengajarkan kebaikan, keadilan, dan kesetaraan. Namun, ragam tafsir terhadap aturan dan ajaran agama sering membuatnya berbeda. Ketika orang menafsirkan ayat agama dengan pandangan misoginis, maka semua perempuan salah. Jadi, bukan tumpang tindih, melainkan manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk merdeka. Manusia mempunyai kebebasan untuk berekspresi, tetapi juga harus mempertimbangkan hak dan kewajiban orang lain.

Urusan agama merupakan urusan privat antara kita dengan Tuhan. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Orang yang bertindak sebagai polisi moral demi agama justru dapat mencederai agama itu sendiri. Gus Dur mengatakan bahwa agama tidak perlu dibela, yang membutuhkan kesalehan adalah manusia. Jika kita berbuat baik, maka kehidupan kita juga akan baik dan begitu pula sebaliknya.

Konflik semacam ini tidak akan terjadi jika semua orang menghormati perbedaan. Meskipun Tuhan bisa menjadikan manusia menjadi satu macam, tetapi Tuhan menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dalam rangka untuk saling menyayangi.

Penulis: Adhika Nasihun Farkhan, Ibnu Rasyid, dan Ummi Anifah (Magang)

Editor: Putri Kusuma Dewi

Ilustrator: Sekar Aji (Magang)