©Haifa/Bal

Ajang penghargaan kesusastraan Indonesia, Kusala Sastra Khatulistiwa, memenangkan kumpulan cerpen Teh dan Pengkhianat dalam kategori prosa pada tahun 2019. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan kedua Iksaka Banu, setelah kumpulan cerpen sebelumnya, Semua untuk Hindia, memenangkan Kusala Sastra Khatulistiwa di tahun 2014. Kedua kumpulan cerpen itu memiliki tema sejarah Indonesia, tema khas Iksaka Banu yang menonjol dalam karya-karya cerpen maupun novelnya.

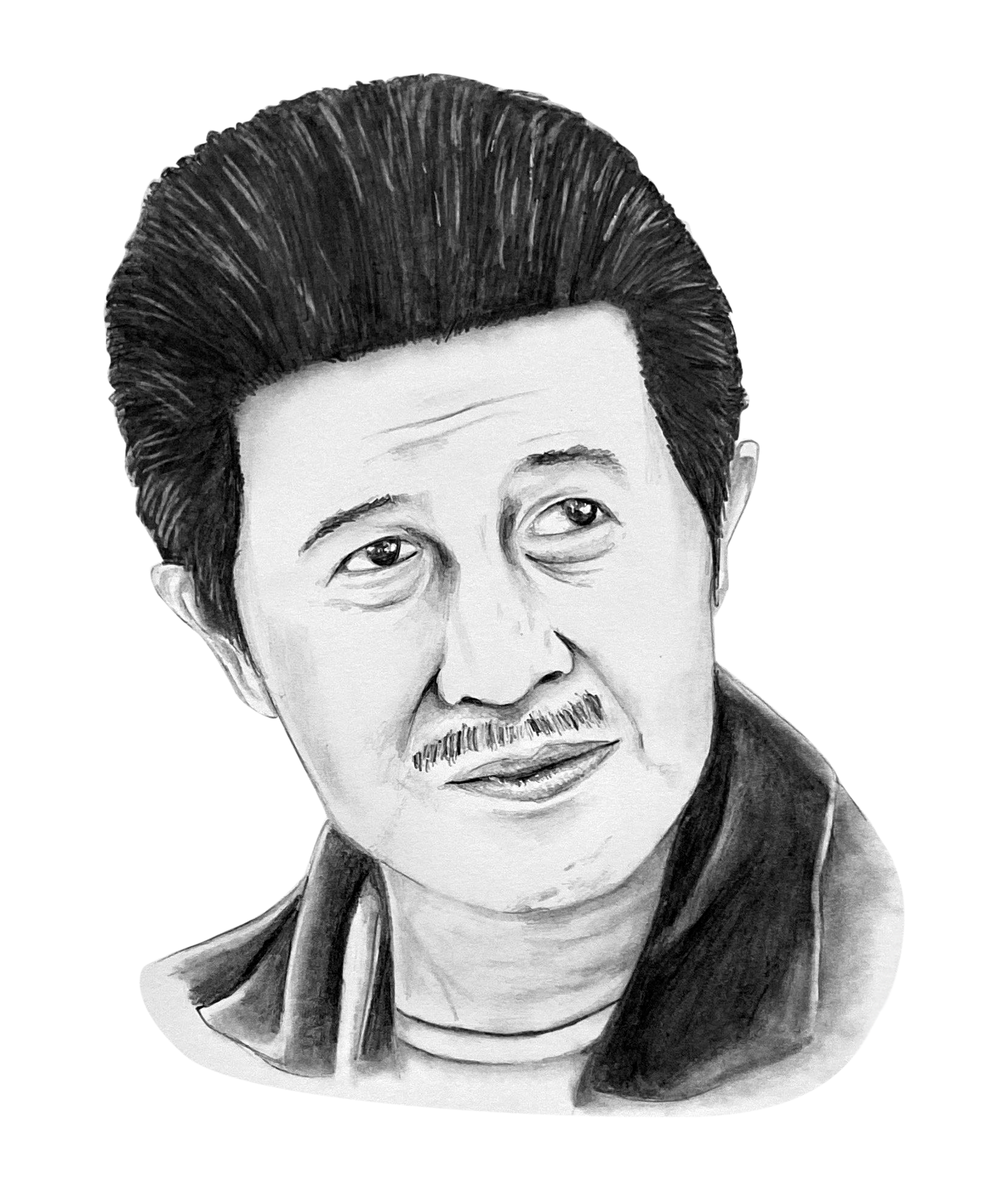

Di antara banyaknya pilihan latar waktu dalam periodisasi sejarah Indonesia, masa kolonialisme mendominasi kedua kumpulan cerpen Iksaka Banu. Iksaka Banu memberi warna baru dalam karya fiksi sejarah Indonesia dengan menjadikan tokoh-tokoh orang Belanda sebagai karakter sentral. Ia berupaya menghadirkan perspektif tandingan melalui sisi humanis tokoh-tokoh utamanya. Dalam wawancaranya, Balairung berkesempatan menggali pandangan Iksaka Banu yang tersalur dalam karya-karyanya.

Penggambaran yang Anda tulis mengenai hal yang terjadi jauh di masa lalu begitu detail. Apakah sumber yang diperoleh merupakan sumber primer, dalam artian Anda melakukan studi referensi, arsip, dan lainnya?

Saya rasa tergantung lingkup cerita yang sedang digarap, juga tergantung ada atau tidaknya dana riset. Ketika menggarap novel Sang Raja, kebetulan saya mendapat dana riset dari sponsor. Maka, selama sepekan saya pergi ke Kudus, bertemu dengan keturunan Nitisemito, mengunjungi rumah kembarnya di Kali Gelis, melihat Museum Kretek, juga mampir ke beberapa tempat penting lain yang sebelumnya sudah saya buat daftar prioritasnya. Selain itu, saya juga melengkapinya dengan data-data dari aneka buku dan artikel yang ada di koran-koran lama Belanda. Demikian pula saat menulis Pangeran dari Timur. Kurnia Effendi dan saya perlu pergi ke Belanda untuk melihat tempat-tempat yang dahulu pernah disinggahi oleh Raden Saleh. Mulai dari studio tempatnya belajar melukis, indekosnya di Prinsengracht, Mauritshuis, dan lain-lain.

Nah, untuk cerita-cerita pendek, baik yang ada di buku Semua untuk Hindia maupun Teh dan Pengkhianat, hampir semua data saya peroleh dari buku, koran Belanda, dan artikel di internet, sebab tidak terlalu banyak detail yang harus digambarkan.

Apakah ada karya Anda yang idenya berangkat dari karya sastra?

Sumber sekunder dari karya sastra jarang sekali saya jadikan acuan. Pengecualiannya adalah cerpen “Penunjuk Jalan” tentang masa kecil Untung Surapati bersama Suzanna, anak Edeleer Moor, yang saya pelajari dari buku Surapati karya Abdul Muis dan Nicolina Maria Sloot. Tetapi sangat sedikit data yang saya ambil dari situ, karena dalam buku catatan sejarah yang ditulis oleh Leonard Blusse, Untung Surapati sejak kecil tinggal bersama keluarga Pieter Cnoll. Jadi, ada kemungkinan Abdul Muis hanya menceritakan ulang karya Nicolina, yang sumbernya adalah fiksi.

Sekalipun ini sebuah karya yang berusaha menyeimbangkan fiksi dan sejarah, bobot sejarah punya porsi yang besar. Apakah, dalam jangka panjangnya, Anda bermaksud untuk menjadikan karya sastra sebagai salah satu sumber mempelajari sejarah?

Dalam batas tertentu, karya sastra memang bisa menjadi rujukan sejarah. Dengan catatan, itu hanya berlaku untuk karya sastra “kontemporer”, yang merekam kondisi sosial, geografis, dan psikografis dari lingkungan dan tahun kejadian tempat dituturkannya kisah itu. Contohnya begini. Bila saya menulis sebuah novel realis yang merekam kehidupan sosial anak muda di Jakarta tahun ini (2020), mungkin disadari atau tidak, saya turut merekam juga suasana Jakarta tahun 2020 secara akurat. Entah itu nama hotel, nama jalan, nama tempat hiburan, bahkan merek telepon selulernya, sehingga kelak bisa digunakan oleh seorang sastrawan yang hidup di tahun 2040, apabila ia bermaksud menulis roman sejarah tentang kehidupan Jakarta tahun 2020.

Contoh konkret tentang hal ini, misalnya, novel Ali Topan Anak Jalanan, karya Teguh Esha. Novel tersebut merekam dengan rinci kehidupan remaja tahun 1970-an, mulai dari potongan rambut, tempat mereka bermain, merek dan sepeda motor serta baju yang mereka pakai, dan sebagainya. Namun, bila kita hari ini menulis sebuah cerita berlatar tahun 1945, lalu cerita itu digunakan lagi oleh penulis tahun 2040 sebagai rujukan kejadian tahun 1945, tentu hal itu tidak bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya sebagai catatan sejarah.

Mengenai hal tersebut, apakah menurut Anda karya sastra bisa dijadikan sumber mempelajari sejarah? Atau apakah Anda mempunyai keinginan untuk itu?

Saya tidak pernah berharap fiksi sejarah yang saya tulis ini dijadikan rujukan sejarah. Itu sebabnya, bila Anda perhatikan, di sampul buku selalu saya tulis disclaimer, “Sebuah Novel”. Di dalam prakata pun biasanya saya tulis, bahwa kisah itu semata fiksi berlatar sejarah. Bukan buku sejarah.

Intinya begini. Sastra bisa meminjam sejarah sebagai latar kisah. Sebaliknya, sastra juga bisa membantu “menghidupkan” tokoh-tokoh sejarah. Dalam sastra, kita bisa “melihat” bagaimana gaya bicara Diponegoro, bagaimana gestur tubuh Jan Pieterszoon Coen saat berjalan, dan lain-lain. Suatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh catatan sejarah.

Namun, sejarah haruslah dipisahkan dari sastra. Sejarah tidak bisa dipakai untuk menilai karya sastra. Demikian pula sebaliknya. Misalnya, apabila ada seseorang menulis novel berjudul Candi Borobudur Ciptaan Nabi Sulaiman, sejarawan tidak punya wewenang menyalahkannya, karena di sampul depan sudah ditulis disclaimer, “Sebuah Novel”. Tentu agak berbeda kasusnya bila penulisnya berkeras mengatakan bahwa itu adalah sebuah buku sejarah. Penulisnya harus siap sewaktu-waktu dipanggil untuk mempertanggungjawabkan secara ilmiah pendapatnya di depan institusi resmi.

Tentang buku-buku fiksi sejarah yang saya tulis, tujuan utama saya hanyalah agar pembaca, terutama generasi muda, tertarik mengetahui sejarah kita yang sangat berwarna ini. Banyak yang bisa kita pelajari dari sejarah. Sayangnya, kebanyakan buku pelajaran sejarah kita di sekolah disajikan secara kaku, dingin, dan berjarak. Para pelajar pun umumnya hanya diminta menghafalkan tahun-tahun dan nama-nama asing yang tidak memiliki ikatan emosional dengan mereka hari ini. Dengan mengubah fragmen sejarah menjadi cerpen atau novel, barangkali akan menarik minat orang untuk mulai membaca sejarah. Dan bila mereka terpikat dengan kisah dalam buku saya, maka tentu mereka akan mencari fakta sejarah itu dari buku-buku sejarah yang lebih representatif.

Mengapa periode kolonialisme dipilih dalam cerpen-cerpen sejarah yang Anda tulis, seperti dalam kumpulan cerpen Semua untuk Hindia dan Teh dan Pengkhianat?

Periode kolonial menarik bagi saya, karena kalau kita perhatikan, saat ini ada kecenderungan di tengah masyarakat untuk melupakan atau tidak mengakui periode itu sebagai bagian dari historiografi Indonesia. Barangkali karena penulis periode kolonial itu kebanyakan adalah sejarawan Belanda, sehingga ada anggapan kolektif bahwa itu bukan sejarah Indonesia. Apalagi saat ini sedang muncul sentimen anti asing.

Selain itu, untuk waktu yang sangat lama, zaman kolonial banyak diisi oleh kepahitan dan derita nenek moyang kita. Hidup dan mati di bawah kendali para penjajah. Kegetiran itu lantas diwariskan dari generasi ke generasi sehingga menimbulkan trauma yang sulit disembuhkan. Sialnya, alih-alih mencari terapi penyembuh, banyak dari kita justru lebih suka melompati atau melupakan periode itu. Kalaupun dibahas, pasti akan dihakimi secara hitam putih. Belanda pasti akan selalu dilihat sebagai pihak yang jahat, sementara orang Indonesia senantiasa dianggap pihak yang benar.

Akibatnya, trauma itu tidak kunjung hilang hingga hari ini. Bahkan, sering kali sengaja dipakai untuk tunggangan politik. Saya ingin mengajak para pembaca buku saya untuk melihat kembali periode kolonial itu sebagai bagian integral dari sejarah bangsa Indonesia yang harus dihadapi, dipelajari, dan diakui. Sebab, keberadaan kita hari ini tentunya merupakan buah dari segala perbuatan yang dilakukan oleh ayah, kakek, dan kakek moyang kita yang kebetulan hidup di zaman sebelum kita, dan berjalan secara simultan. Dengan mempelajari aneka hal buruk yang terjadi di masa lalu, kita bisa berharap menghindari kesalahan yang sama di masa depan. Sebaliknya, dengan menyimak keberhasilan masa lalu, kita bisa berharap menjadikannya panduan untuk mengulanginya di masa depan.

Dalam Semua untuk Hindia, cerpen pembuka “Selamat Tinggal Hindia” melatarkan periode akhir kolonisasi Belanda, yaitu saat-saat awal Indonesia merdeka dan orang-orang Belanda diminta untuk kembali ke negara asalnya. Sedangkan cerpen penutupnya “Penabur Benih” melatarkan saat-saat kapal Belanda hendak berlabuh di Indonesia. Semua untuk Hindia membingkai kumpulan cerpennya dengan dua cerpen yang paralel satu sama lain. Apa yang hendak disampaikan dalam penempatan kedua cerpen itu di awal dan di akhir? Dan kenapa tidak dilakukan lagi dalam Teh dan Pengkhianat?

Ketika buku Semua untuk Hindia terbit, kebetulan belum ada buku lain yang berkisah tentang fiksi sejarah kolonial dengan gaya penceritaan semacam itu, sehingga saya khawatir bila di halaman awal diletakkan cerpen bertempo lambat, seperti cerpen “Penabur Benih”, mungkin pembaca akan enggan meneruskan menyimak cerpen lainnya. Maka, dengan sengaja urutan peristiwa sejarahnya saya tukar agar pembaca tidak kaget, dan sempat beradaptasi, mempersiapkan diri memasuki lorong sejarah secara perlahan.

Mereka akan mengawali membaca buku itu dari cerita berlatar sejarah yang menggunakan benda-benda dan tingkah laku manusia yang tidak terlalu asing dengan kondisi saat ini. Misalnya mobil, kapal mesin, senapan mitraliur, radio, dan lain-lain. Setelah itu, semakin ke belakang, zaman yang mereka ikuti akan semakin kuno, dan otomatis tempo berkisahnya juga akan menjadi semakin lambat, karena semakin banyak benda atau tempat, atau istilah asing, yang harus saya jelaskan wujudnya. Misalnya, jabot (hiasan leher abad ke-18), cravat (hiasan leher abad ke-19), doublet (baju dalam pria bergaya Spanyol), perumahan mewah Tijgersgracht, musketeer (prajurit bersenapan laras panjang), dan lain-lain.

Dalam Teh dan Pengkhianat, pola itu tidak saya ulangi, karena saat ini sudah semakin banyak cerpen atau novel yang berkisah tentang zaman kolonial. Selain itu, saya juga menganggap pembaca saya sudah cukup mengenal kebiasaan saya bertutur.

Pada cerpen “Kalabaka” (Teh dan Pengkhianat), tokoh utamanya yang notabene orang Belanda digambarkan menjunjung tinggi kemanusiaan. Ia menolak hukuman mati dijatuhkan kepada para pribumi, kemudian berakhir dikenai hukuman mati juga karena membangkang satuan militernya. Apakah hal itu dilakukan untuk meredakan sentimen yang dimiliki oleh orang Indonesia terhadap orang Belanda dengan memberikan ruang positif bagi mereka, bahwa barangkali ada orang Belanda yang tidak menginginkan hal itu terjadi?

Betul. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam semua cerpen dan novel, saya ingin mengajak pembaca melihat lagi zaman kolonial dan semua tokoh sejarahnya dengan kritis, melalui kacamata humanis. Tidak main pukul rata. Kita harus ingat, sekali lagi, bahwa seburuk apa pun zaman penjajahan, dari segi historiografi tidak bisa dihapus, atau dilompati. Masa lalu, masa kini, dan masa depan suatu negara dan bangsa, berjalan simultan. Saling memengaruhi.

Saya selalu mengatakan dalam beberapa diskusi, bahwa bila kita menganggap semua orang Belanda jahat, maka kita harus siap menerima anggapan yang sama dari orang Timor Leste, bahwa semua orang Indonesia, tanpa kecuali, adalah manusia jahat karena pernah menduduki negeri mereka. Padahal, banyak juga orang Indonesia yang tulus menyediakan diri menjadi guru (dengan bayaran tidak memadai), atau menjadi tukang tambal ban, montir, atau pedagang, di Timor Timur semasa masih menjadi bagian Republik Indonesia dahulu, tanpa mengganggu penduduk asli. Sama seperti orang-orang Belanda golongan marginal waktu itu. Sebut saja misalnya tukang besi, tukang kuda, tukang ikan, pedagang, dan guru, yang juga tidak pernah punya masalah dengan warga bumiputra Hindia di masa kolonial dahulu. Nah, orang-orang Belanda marginal inilah yang kebanyakan menjadi tokoh dalam cerpen-cerpen saya.

Tanzil menuliskan, “Andai saja penulis memberikan porsi lebih banyak pada tokoh-tokoh pribumi tentunya akan diperoleh sebuah gambaran utuh dan berimbang mengenai Hindia dari sudut pandang pribumi maupun orang-orang Belanda.” Dalam karya-karya Anda, orang Indonesia tidak menjadi sentral dalam cerita, sehingga mereka tidak memiliki karakter yang seberwarna orang Belanda. Mengapa perspektif kedua pihak tidak diberikan dalam karya-karya Anda?

Saya ingin ada sedikit kebaruan sudut pandang. Film, cerpen, atau novel yang berkisah tentang zaman kolonial tentu sudah banyak sekali yang mendahului cerpen dan buku-buku saya. Kalau Anda perhatikan, hampir semua film, komik, atau novel kolonial itu mengambil sudut pandang orang Indonesia, dan dengan sendirinya porsi perannya juga lebih banyak diambil oleh orang Indonesia. Anda pasti ingat, dalam film atau buku-buku itu Belanda selalu digambarkan kejam, jahat, dan culas. Simak misalnya film “Pasukan Berani Mati”, “Jaka Sembung”, “Si Pitung”, novel Surapati, dan lain-lain. Pasti orang Belandanya digambarkan sangat jahat. Tentu itu hak mereka. Saya tidak ada masalah dengan film atau novel-novel pendahulu saya itu. Silakan saja. Saya hanya ingin untuk sementara mejanya dibalik, demikian juga porsi perannya. Lalu, lihat bersama, apa yang terjadi.

Dalam cerpen-cerpen Anda terselip stereotip-stereotip yang diberikan oleh orang Belanda kepada orang Indonesia. Dalam cerpen “Di Atas Kereta Angin”, Si Dullah, warga Hindia Belanda, dianggap tidak pantas naik sepeda. Dalam “Teh dan Pengkhianat”, Sentot dicurigai akan membelot kepada pasukan Cina dan berbalik melawan Belanda, karena dahulunya tergabung dalam pasukan Batavia semasa Perang Jawa.

Tetapi pada akhirnya, stereotip itu patah. Dengan sepedanya, Si Dullah dapat menolong si aku. Sentot pun bukanlah pengkhianat hingga akhir cerita. Apakah Anda, selain telah meniatkan sebaliknya, juga bermaksud untuk menghilangkan anggapan-anggapan yang dimiliki oleh orang Belanda sebagai penjajah terhadap orang Indonesia yang terjajah?

Pada dasarnya, saya tidak mengubah garis besar peristiwa sejarahnya, meskipun saya, sebagai penulis fiksi, sebetulnya punya kebebasan dan lisensi kreatif untuk melakukannya. Quentin Tarantino, dalam film “Inglourious Basterds” dengan santai melukiskan Hitler tidak mati bunuh diri dalam bunker, seperti yang ditulis kitab sejarah. Dalam filmnya, Hitler mati dibunuh oleh Brad Pitt.

Dengan lisensi kreatif yang sama, saya sesungguhnya juga bisa membelokkan sejarah, tetapi saya memilih untuk tidak melakukannya. Dalam cerpen saya, Jan Pieterszoon Coen tetap tampil kejam, persis seperti yang dicatat dalam sejarah kita, juga oleh banyak orang Belanda generasi masa kini. Demikian pula dalam “Semua untuk Hindia”, pembantaian terhadap warga Puri Bali tetap terjadi. Tidak ada yang saya ubah. Penjajah tetap penjajah. Kedua pihak, Belanda dan Indonesia, secara historiografis mengakui adanya penjajahan itu. Saya hanya memasukkan tokoh-tokoh fiktif untuk menjadi narator, sekaligus menyodorkan opini tandingan terhadap beberapa topik tertentu.

Apakah ada Belanda baik? Tentu ada. Dari kalangan intelektual, kita mengenal nama-nama seperti Cornelis Chastelein, yang membebaskan semua budaknya. Kita mengenal Multatuli, penulis Max Havelaar. Kita mengenal Van Deventer, Pieter Brooshoft, P. A. Daum, dan tokoh-tokoh humanis lain. Belum lagi orang-orang Belanda kalangan biasa. Sebaliknya, tentu ada juga bumiputra yang jahat, oportunis, penjilat, mengaku laskar tetapi memerkosa gadis desa, dan lain-lain.

Setelah novel sejarah Raden Saleh bersama Kurnia Effendi terbit, apakah ada karya terbaru yang sedang Anda kerjakan? Dan apakah karya selanjutnya akan tetap bertema sejarah kolonial?

Ya, ada satu novel tentang perbudakan di Batavia yang sedang saya garap. Kebetulan masih bernuansa kolonial.

Penulis: Rasya Swarnasta

Penyunting: Harits Naufal Arrazie

Ilustrator: Haifa Sausan