Betapa orang terminal menyayangi lelaki berambut perak—abah Hurip, yang cerewet itu. Terngiang dan angan sampai pada suara abah Hurip yang meracau—memaki sembari tangannya sibuk menyikat lantai WC umum. Kotak uang tidak bergeser posisinya. Bau pesing menguar kuat.

Angkot warna kuning masuk terminal, angkot yang sebelumnya ngetem berangkat tanpa membawa satu pun penumpang. Lima belas menit telah dilebarkan menjadi tiga puluh menit tapi tetap saja sama, kosong melompong. Bus kota datang. Asap hitam mengepul—deras, pekat, dan kotor. Busik yang biasanya menyambut riang datangnya bus kini hanya melangkah gontai. Digamitnya koran dagangan, suka cita milik bocah dua belas tahun itu seakan hilang. Busik kini memilih duduk di kursi panjang—tempat penumpang menunggu kendaraan yang akan membawa ke tujuan.

Seorang perempuan turun dari bus. Kulitnya bersih, parasnya ayu, membawa tas tangan yang tampak bermerk. Rambutnya sebahu dan pirang, tampak serasi dengan pakaian yang dikenakannya. Orang itu sebenarnya mangsa empuk bagi Tatang, bandit kecil yang dibesarkan dan ditempa hidup lingkungan terminal, tak beda dengan Busik. Tapi kali ini Tatang hanya berdiri, bukan trik jitu yang biasanya dilakukan untuk mengambil dompet korbannya. Mata Tatang menerawang pada langit biru yang cerah. Gumpalan awan tampak seperti arum manis berwarna putih, menggoda Tatang tapi tak mungkin bisa disentuhnya, atau memang belum waktunya untuk menyentuh itu.

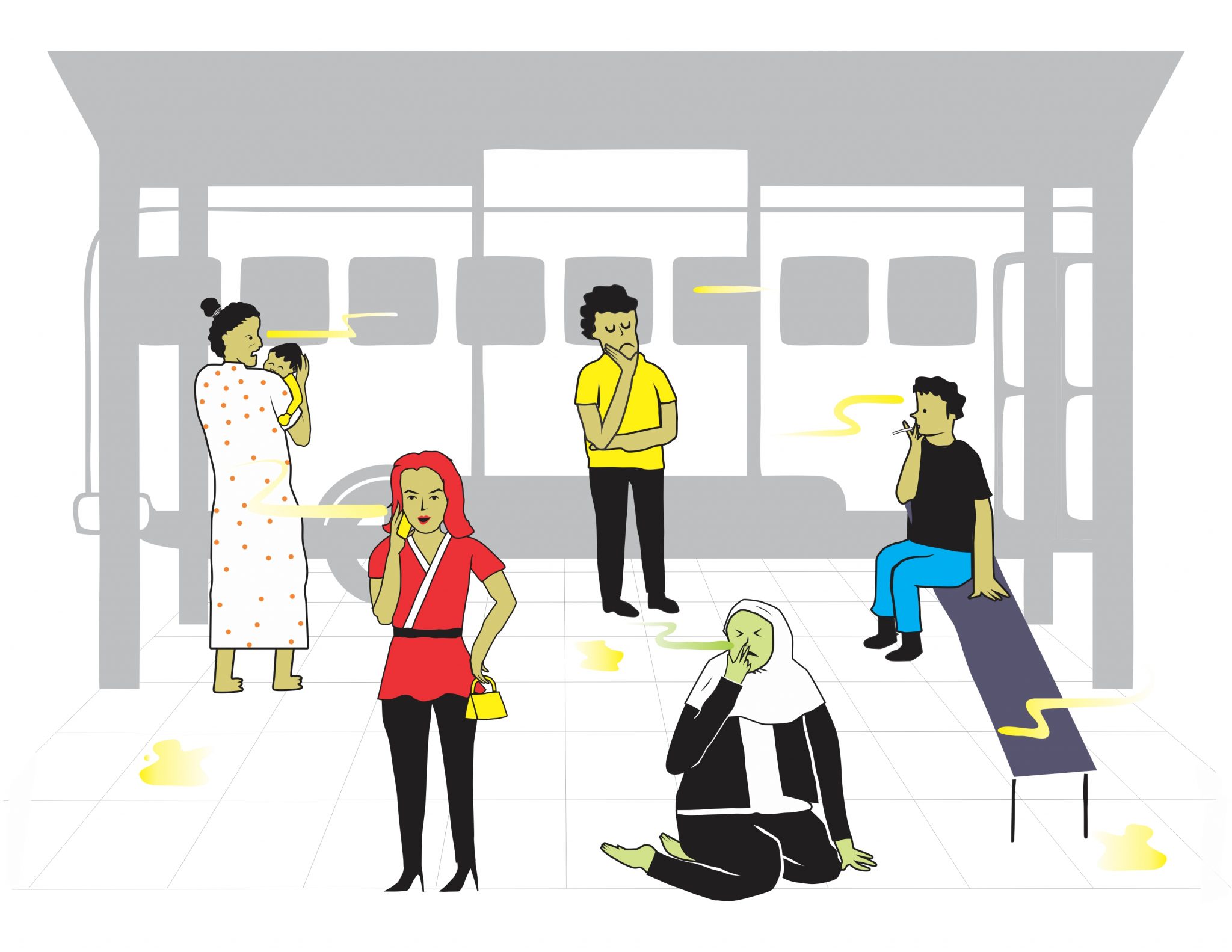

“Aku minta jemput! Pokoknya nggak mau tahu. Jemput. Titik!” Kesal dan emosi menebal tampak dari raut wajah perempuan berambut pirang setelah ia duduk. Sontak tatapan tajam milik orang sekitar ruang duduk tertuju padanya. Dia tidak memelankan suaranya tapi masih tetap sama. Umar mengusap dada, merambah asongan miliknya yang masih saja utuh. Suara lantang miliknya tenggelam ditutupi kesedihan mendalam. Roheti—perempuan tua mengedar pandang, sesekali mengibaskan tangan di atas dagangannya sendiri mengusir lalat-lalat yang menari di kopi dan teh yang telah dia plastik dari rumah.

Bus AKAP berangkat, di terminal itu tidak satu orang pun yang naik. Lagi, lima belas menit yang percuma. Asap hitam kembali mengepul, Fajar si penjual arem-arem, tahu serta kacang menutup hidungnya. Jonidun lelaki gempal, penuh tato di tangannya, kini hanya duduk sembari mengisap kretek yang asapnya melenggok lalu dikabur angin.

Terminal seperti menyeret terik matahari, membakar ubun-ubun penghuni. Perempuan pirang sibuk dengan ponselnya. Kembali dia menelepon, kali ini nada sibuk yang dia dapat. Si perempuan mengeluh, kesalnya kini tampak menumpuk. Krempyang suara gelang emas yang ada di tangannya, Jonidun dan Tatang memicingkan mata, tapi sesaat saja mereka memalingkan pandangan. Lesu, semua lesu. Busik beranjak dari duduk, minta permisi di hadapan seorang perempuan paruh baya yang menggendong bayi. Mata bayi itu terpejam dan tampak tenang, seakan menghindari dunia yang keruh, terminal yang kumuh, dan nasib penghuninya yang lusuh.

Telapak kaki Mak Iyah yang retak seperti telah kehilangan tenaga untuk menapak. Jarak sekitar tiga kilometer biasa dia tempuh dengan kaki yang dipanggang matahari tapi hari ini anomali. Hari ini seperti yang sudah lewat, yang bergeming hanyalah hukum yang kacau, berita korupsi, pembunuhan, dan naiknya harga sembako yang mengepul bagai asap bus AKAP.

Si perempuan pirang terus saja kesal, diketiknya deras huruf yang ada di ponsel setelah menelepon tanpa jawaban.

Matahari menyengat, Yayan dengan ukulele di tangan datang. Tak ada senyum, tak ada keriangan, kesedihan seakan membalut hati orang terminal. Peluh mengucur di tubuh Yayan, impian dibentur kenyataan karena pendapatan habis di angkringan dan sisanya untuk menutup utang. Persis judul lagu: gali lubang, tutup lubang, falsafah hidup yang menjerat orang terminal. Agen bus sudah tidak operasi beberapa bulan terakhir, bus AKAP yang datang memampangkan tindakan nakal, namun masih tanpa hasil juga.

Tangis bayi yang sebelumnya tidur lelap memecah udara. Haus atau lapar minta disusui mungkin begitu cara si bayi merengek pada ibunya. Perempuan paruh baya kelabakan, air dari payudaranya sama sekali tak menetes, dia tahu cara menyusui, tapi bayi yang bukan anak kandungnya itu masih saja menangis. Bayi itu hasil pinjam dari tetangga, tentu saja untuk memuluskan pekerjaan si perempuan paruh baya sebagai pengemis. Busik, Jonidun, Tatang, Yayan tahu tapi tidak memedulikan itu, mereka seakan sibuk dengan pikiran dan nasib masing-masing.

Perempuan berambut pirang seakan kembali minta perhatian. Bola mata milik sekitar tajam ke arahnya. Di telepon dia mengeluh pada seseorang tentang panasnya terminal, tatapan yang tak menyenangkan. Satu yang dia minta agar segera dijemput, suara di ujung telepon hanya menjawab ya berulang kali.

“Begini malasnya naik bus. Pak Maman kan tahu sendiri aku tidak suka semua ini. Pokoknya aku minta jemput! Cepat!” bentak perempuan berambut pirang via telepon.

Keluh panjang milik Yayan, senyum mengejek kepunyaan Tatang.

“Manja,” sahut Jonidun. Perempuan pirang jelas mendengar tapi dia seperti tidak mau ambil pusing, justru duduk, mungkin karena lelah dari tadi berdiri. Busik mengambil inisiatif, malas melangkah kaki menawarkan koran, tapi perempuan pirang itu justru menutup hidung. Tangannya menolak tawaran Busik.

“Tang, ambil saja!” perintah Busik tapi Tatang masih bergeming. Kemalasan lebih menebal daripada godaan gemerlapan dan krempyang gelang emas yang ada.

Angkot datang, angkot sebelumnya berangkat tahu akan timer. Terpaksa berangkat tanpa penumpang. Tangis bayi kini menyisakan sengguk, mungkin sudah lelah keluh dan permintaannya tak menemukan hasil.

Bus AKAP kembali datang, si perempuan pirang menatap dengan sinis. Kepul asap hitam dan pekat keluar. AKAP seperti tak mau buang waktu, masuk terminal lalu pergi. Mobil kijang hitam mengkilap masuk terminal, si perempuan pirang berdiri, dikira menjemputnya, tapi salah besar. Kijang hitam melaju cepat, mungkin tak sengaja masuk terminal itu. Si perempuan pirang kembali duduk, menekan keypad ponsel dan menelpon lagi. Masih dia menutup hidungnya, mengeluh lagi, dan mungkin hanya hal itu yang bisa dilakukan atau menjadi kegemarannya.

“Cepat jemput dong. Dari tadi ke mana sih?! Tahu nggak di sini pesing.”

Pesing menjadi kata yang membawa emosi sekaligus kesedihan mendalam. Roheti menitikkan air mata, seakan kata pesing memang punya ikatan luar biasa, mampu menohok dada orang terminal. Perempuan pirang bingung kenapa tatapan lebih tajam didapatnya karena mengatakan kata itu.

“Mungkin kau tidak akan dijemput siapapun,” celetuk Jonidun.

Perempuan pirang tidak tahu maksud kata-kata itu. Si ibu paruh baya sembari menggendong bayi, kemudian menjelaskan kalau jangan pernah mengeluh tentang pesingnya terminal. Di sini, di mana harapan-harapan seakan mati, di tempat yang tampak lesu, hanya satu orang yang berhak mengeluh tentang pesing, yaitu orang yang suaranya masih saja mengiang meski dia sudah meninggal dua hari lalu.

Ruly R.

Tinggal di Karanganyar, Jawa Tengah. Bergiat di Komunitas Kamar Kata Karanganyar (K4) dan Litersi Kemuning. Kumcernya yang baru saja terbit berjudul Cakrawala Gelap (Penerbit Nomina, 2018) dan Novelnya yang akan segera terbit berjudul Tidak Ada Kartu Merah. Surat menyurat: [email protected].