©Willy Alfarius

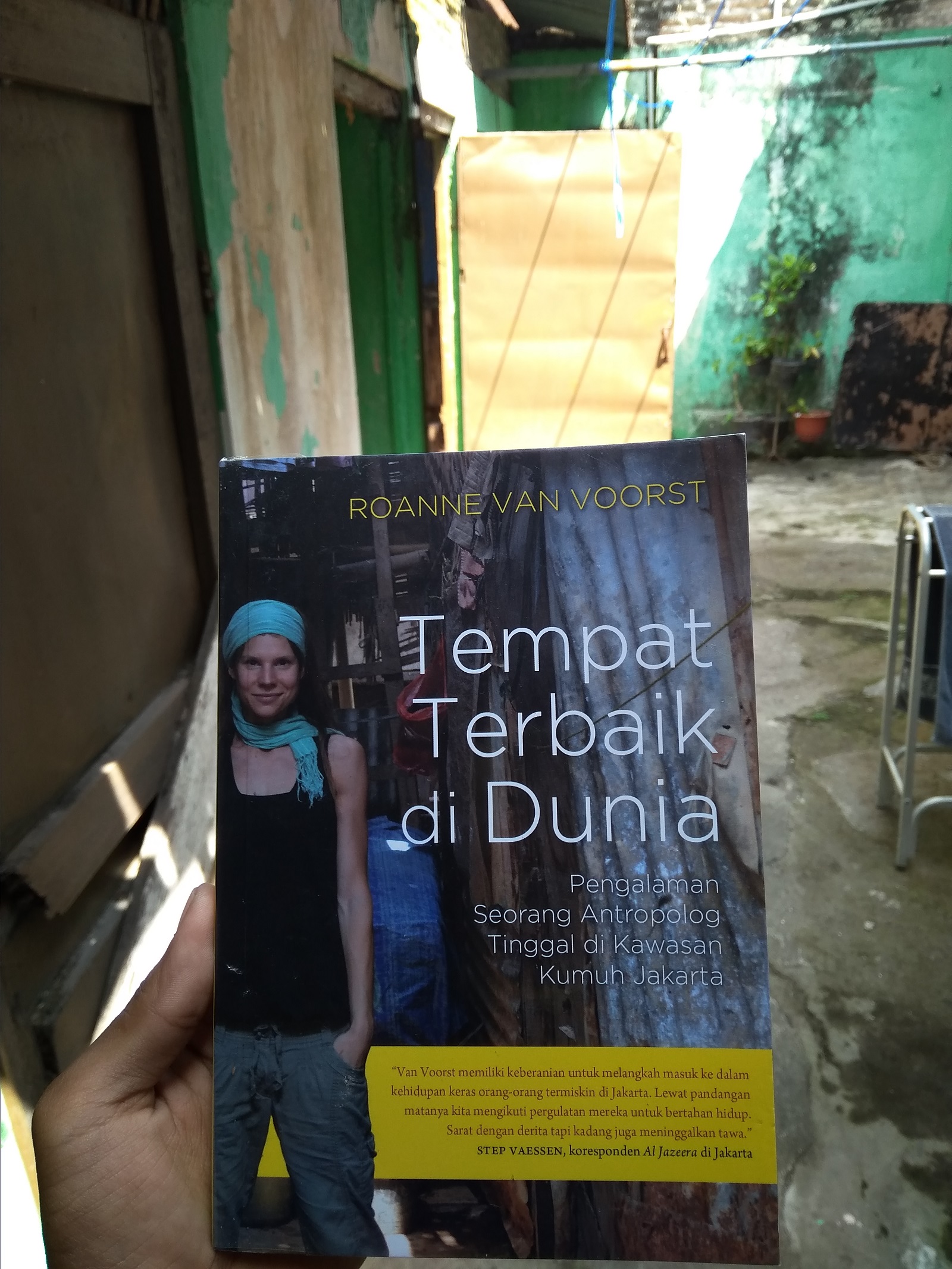

Judul : Tempat Terbaik di Dunia: Pengalaman Seorang Antropolog Tinggal di Kawasan Kumuh Jakarta

Penulis : Roanne van Voorst

Penerjemah : Martha Dwi Susilowati

Penerbit : Marjin Kiri

Tebal buku : vi+192 hlm.

Waktu terbit : Juli 2018

Sebagai sebuah metropolitan, Jakarta memiliki berbagai varian ruang dan tempat untuk dihuni dan dinikmati warganya. Seringkali, ruang-ruang yang ada cukup kontradiktif dan ironis. Pada satu sisi Jakarta menawarkan gemerlap serta kemewahan layaknya kota-kota besar lain di dunia, ditandai dengan gedung-gedung pencakar langit, permukiman elite, taman kota, serta tempat-tempat hiburan yang tersebar di penjuru Ibukota. Namun di balik simbol-simbol modernitas tersebut, tidak kalah banyak pula orang-orang yang mau tidak mau mesti tinggal dalam sebuah kawasan yang sering disebut permukiman kumuh. Bangunan semi-permanen, padat, bertingkat, berpetak, serta penghuninya melebihi kapasitas luas ruangan menjadi ciri paling mudah untuk mengidentifikasi seperti apa kawasan kumuh tersebut. Suatu kawasan yang biasanya hanya berjarak sepelemparan batu dari tempat-tempat ‘modern’ tadi. Dan orang-orang yang tinggal di kawasan ini belum tentu memiliki akses untuk menikmati tempat-tempat yang disebutkan pertama tadi. Di Jakarta, permukiman kumuh umumnya terletak di bantaran sungai-sungai yang mengalir membelah Ibukota, selain ada pula yang tinggal di pinggir rel kereta api maupun kolong jembatan.

Menjadi warga permukiman kumuh barang tentu selalu dilekatkan dengan kemiskinan. Dalam sudut pandang kelas menengah, terlebih lagi pemerintah, mereka mesti disingkirkan karena mengganggu pemandangan serta memperburuk citra Jakarta sebagai kota modern. Keberadaan permukiman kumuh, selain dinilai menempati tanah yang ilegal, juga sering dicap sebagai sarang berkumpulnya pelaku kriminal, para pemalas, dan segenap stereotip negatif lainnya. Selalu menjadi kekhawatiran bahwa dari sinilah segala masalah sosial bermula. Prasangka seperti ini jamak ditemui, muncul dari orang-orang yang mungkin dalam hidupnya belum pernah sekalipun menginjakkan kaki di tempat tersebut.

Buku karya Roanne van Voorst, seorang antropolog sekaligus penulis asal Belanda ini ingin mengisahkan ihwal kehidupan sehari-hari penghuni sebuah kampung kumuh yang ada di Jakarta. Buku ini bermula dari sebuah penelitian doktoral di bidang antropologi di Universitas Amsterdam. Mengambil tema tentang respon manusia terhadap banjir, khususnya penghuni bantaran sungai ketika menyelamatkan diri saat air datang dan menerjang permukiman mereka. Salah satu alasan yang dikemukakan Roanne mengapa memilih tema tersebut karena selama ini penelitian tentang banjir berkutat pada teknik pengelolaan banjir, bahkan penelitian terbaru membahas aspek biologi dari banjir. Roanne ingin mengambil sudut pandang lain; bagaimana rasanya hidup di suatu tempat yang dalam setahun bisa berkali-kali kebanjiran, serta apa yang mereka lakukan saat tahu air akan datang merendam permukiman mereka. Jadi artinya Roanne mesti tinggal dalam kawasan seperti itu paling tidak dalam waktu setahun untuk mengetahui dan merasakan itu semua.

Studi ini mengambil tempat di suatu kampung di pinggir sungai Ciliwung yang disamarkan dengan nama Bantaran Kali. Semua nama tokoh dalam buku ini adalah nama samaran –guna kepentingan privasi serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lazimnya, dalam satu kali kerja lapangan, penelitian antropologi dapat menghasilkan lebih dari satu karya. Yang pertama tentu saja tema yang diangkat, dalam hal ini disertasi Roanne yang kemudian diterbitkan sebagai sebuah karya akademis. Sedangkan karya lainnya berasal dari logbook alias catatan harian yang menjelaskan proses saat penelitian dilaksanakan serta berbagai macam hal sehari-hari yang nampaknya kecil dan tidak memiliki kaitan dengan tema utama, namun tetap menarik dan dirasa penting untuk diceritakan serta dipublikasikan.

Buku ini terdiri dari tujuh bab. Dalam bagian prolog, Roanne memulai dengan kisah ketika ia mesti berkeliling Jakarta guna mencari tempat yang cocok berupa permukiman pinggir sungai untuk kerja lapangannya. Sudah beberapa kampung coba ia masuki tetapi ternyata tidak memungkinkan, atau masyarakat di sana tidak bisa menerima kehadirannya dengan berbagai duga-sangka. Kecurigaan terbesar dari warga adalah mengira orang bule asal Belanda tersebut sebagai mata-mata pemerintah yang kelak akan mempertanyakan legalitas permukiman mereka serta berujung pada penggusuran. Sedangkan bertanya ke pemerintah kira-kira kampung mana yang pas untuk penelitiannya pun dirasanya sia-sia karena mereka mesti langsung melarang dan dalam beberapa hal menakut-nakuti. Selain itu pemerintah juga akan merasa malu mendapati orang asing berkunjung ke tempat yang bagi para birokrat dianggap aib karena tidak sesuai dengan tata kota modern. Hingga tiba ketika ia bertemu seorang pengamen di bus kota yang kemudian mengajaknya ke tempat tinggalnya di kampung Bantaran Kali.

Pertemuannya dengan Tikus, pengamen tersebut akhirnya membuka jalan bagi petualangan Roanne berikutnya. Sambutan yang cukup ramah dari warga kampung di pertemuan pertama membuat Roanne menetapkan pilihan menjadikan Bantaran Kali sebagai lokasi kerja lapangannya. Sebuah kawasan yang terletak persis di pinggir sungai terbesar di Jakarta yang setiap tahunnya menjadi langganan banjir. Keberadaan Bantaran Kali juga tidak diakui pemerintah karena mereka dianggap mendirikan tempat tinggal di atas tanah yang bukan miliknya, tanpa sertifikat maupun hak guna bangunan. Selain banjir, penggusuran juga menjadi ancaman bagi warga Bantaran Kali yang entah kapan datangnya, tapi pasti akan terjadi.

Tujuh bab dalam buku ini menggambarkan fragmen kehidupan sehari-hari warga Bantaran Kali. Mulai dari kehidupan rumah tangga, cara mereka bertahan hidup, interaksi sosial dalam bermasyarakat sampai perkara berhadapan dengan birokrasi dan kekuasaan. Buku ini memperlihatkan bagaimana roda kehidupan di Bantaran Kali berputar. Sejak dini hari para pedagang menyiapkan barang dagangannya. Anak-anak yang berjalan kaki berangkat sekolah pada pagi hari. Ibu-ibu yang menyuapi anaknya, beberapa ada pula yang sedang memburuh sebagai tukang cuci. Tak ketinggalan para pengamen yang bersiap-siap menyusuri jalanan Ibukota. Serta berbagai macam pekerjaan lainnya untuk menopang hidup mereka sehari-hari.

Roanne memulai dengan memotret struktur sosial warga Bantaran Kali, selain struktur yang bersifat administratif seperti kepala kampung maupun ketua RT. Barangsiapa ingin terhormat, hendaknya ia memiliki pengetahuan lebih dibanding warga lainnya. Salah satunya dibuktikan dengan kemampuan mengetahui kapan banjir akan datang melalui sebuah alat yang disebut portofon. Memiliki alat tersebut niscaya akan dipadang sebagai orang pintar dan dipanggil dengan sebutan pak guru.

Cara berpikir warga Bantaran Kali juga coba dijelaskan melalui buku ini. Misal, keyakinan bahwa jika sakit tidak perlu pergi ke dokter. Dalam arti lain mencari alternatif pengobatan jika sedang sakit seperti ke tukang jamu dan tukang urut. Ketika Roanne sakit, Enin si induk semang bersikeras melarangnya pergi ke dokter sembari menawarkan berbagai resep penyembuhan tradisional. Biaya pengobatan yang tidak terjangkau menjadi penyebab utama mereka menghindari penanganan medis. Mereka juga enggan mempercayai dokter karena merasa kerap ditipu lantaran kemiskinan yang melekat pada mereka. Roanne menceritakan ketika Tikus membawa temannya yang overdosis narkoba dibiarkan begitu saja tanpa penanganan di rumah sakit, yang pada akhirnya membuat teman Tikus meninggal dunia. Hal-hal semacam inilah yang kemudian menebalkan rasa ketidakpercayaan banyak warga Bantaran Kali terhadap rumah sakit.

Kisah berikutnya berlanjut tentang seorang rentenir yang menjadi andalan bagi warga Bantaran Kali dalam mengatasi masalah finansial mereka. Roanne juga mengisahkan bagaimana birokrasi Indonesia bekerja yang seperti kita tahu, membutuhkan ‘pelicin’ agar segala urusan menjadi mudah dan segera beres. Tak ketinggalan kisah-kisah ringan dan jenaka macam jus buah-buahan yang dapat meningkatkan libido yang pembuatnya memaksa Roanne untuk mencoba.

Hingga tiba pada pokok permasalahan sentral dalam buku ini tentang bagaimana warga Bantaran Kali menghadapi ancaman utama dalam hidup mereka; banjir, kebakaran, dan penggusuran. Dimulai dari kebakaran yang melalap habis puluhan bangunan semi permanen hingga membuat ratusan orang kehilangan tempat tinggal. Sebuah permasalahan klasik di permukiman padat yang rawan konsleting listrik. Lalu beberapa saat bulan kemudian banjir menerjang. Roanne tidak menuliskannya begitu detail di buku ini karena hal tersebutlah yang kemudian berbuah menjadi disertasi yang ia pertahankan pada 2014 soal bagaimana warga merespon banjir. Hingga ketika kerja lapangan selesai, beberapa tahun kemudian datang kabar ketika Bantaran Kali diratakan dengan tanah. Roanne sempat datang mengunjungi bekas tempat kerja lapangannya tersebut dan masih menemui mantan tetangganya dahulu yang begitu sedih setelah tempat tinggalnya hilang.

Melalui buku ini, Roanne mencoba membuka mata orang luar bahwa pandangan yang ada selama ini terkesan terlalu menggampangkan persoalan, alih-alih bisa menuntaskan masalah yang ada terkait permukiman kumuh serta para penghuninya. Kebijakan yang dilakukan selalu saja menggusur, yang bukannya menyelesaikan masalah malah menambah persoalan serta konflik baru. Padahal menuntaskan masalah sosial yang begitu pelik seperti dalam permukiman kumuh ini tidak cukup dengan satu pendekatan saja. Setidaknya, seperti yang ia tulis di bagian pengantar, Roanne mencoba mendekonstruksi pemikiran orang kebanyakan yang memandang permukiman kumuh secara dikotomis atau hitam-putih semata. Pandangan pertama, yaitu mereka yang berpikir bahwa permukiman kumuh sebagai tempat berkumpulnya segala penyakit sosial yang sesegera mungkin dibersihkan. Pemikiran yang jamak ditemui, yang tidak hanya dipikirkan oleh pemerintah melainkan banyak dari kita yang merasa terdidik ini. Sedangkan pada sisi pemikiran lainnya, permukiman kumuh kerap dipandang dengan meromantisir kisah-kisah manusia di dalamnya. Memandang mereka sebagai manusia-manusia pekerja keras dengan etos kerjanya sendiri. Lantas semua ini akan dianggap berdampak positif manakala mereka memiliki modal lebih untuk mengembangkan usahanya. Pandangan seperti ini biasanya lahir dari gagasan para ilmuwan yang mendalami teori-teori tentang kemiskinan.

Dalam realitanya, ternyata tidak sesederhana pembagian dalam dua kutub pemikiran melalui generalisasi tentang permukiman kumuh tersebut. Seperti yang diuraikan oleh Roanne di atas, realitas di dalamnya begitu kompleks. Pada dasarnya, kawasan kumuh serta kehidupan para pemukim di dalamnya tidak jauh berbeda denga keseharian masyarakat dari kelas apapun. Ia berkesimpulan, tidak ada yang namanya kaum miskin. Yang ada yaitu individu-individu yang miskin. Bantaran Kali menunjukkan hal itu. Ada yang solider, ada yang oportunis. Ada yang berjuang keras, tak sedikit yang kerjanya cuma leyeh-leyeh. Ada kebersamaan, ada individualisme. Bedanya, selama ini kita merasa beruntung dapat mengekspresikan diri sehingga kita mampu dalam menolak label apapun yang disematkan pada diri maupun kelompok kita. Beda dengan para penghuni permukiman kumuh, yang jangankan untuk menyuarakan ekspresi mereka, bahkan kehadiran mereka pun sering dianggap sebagai parasit yang seperti harus dilenyapkan. Seperti halnya Bantaran Kali yang akhirnya pada Agustus 2015 harus menyerah kalah, digusur oleh buldoser yang dijaga oleh ratusan aparat keamanan. Melalui buku ini, Roanne mencoba memberi ruang bagi mereka yang pernah hidup di Bantaran Kali dan tempat-tempat serupa untuk bersuara dan didengar.

10 September 2018

Willy Alfarius

Mahasiswa Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 2014.

2 komentar

Resensi ini bagus sekali dan sepertinya buku ini juga sebagus resensinya. Sejak Romo Mangun tiada, jarang sekali ada buku yang menceritakan kompleksitas kehidupan kampung kota dengan cara bertutur seromantis ini.

menarik sekali