©Rusmul/BAL

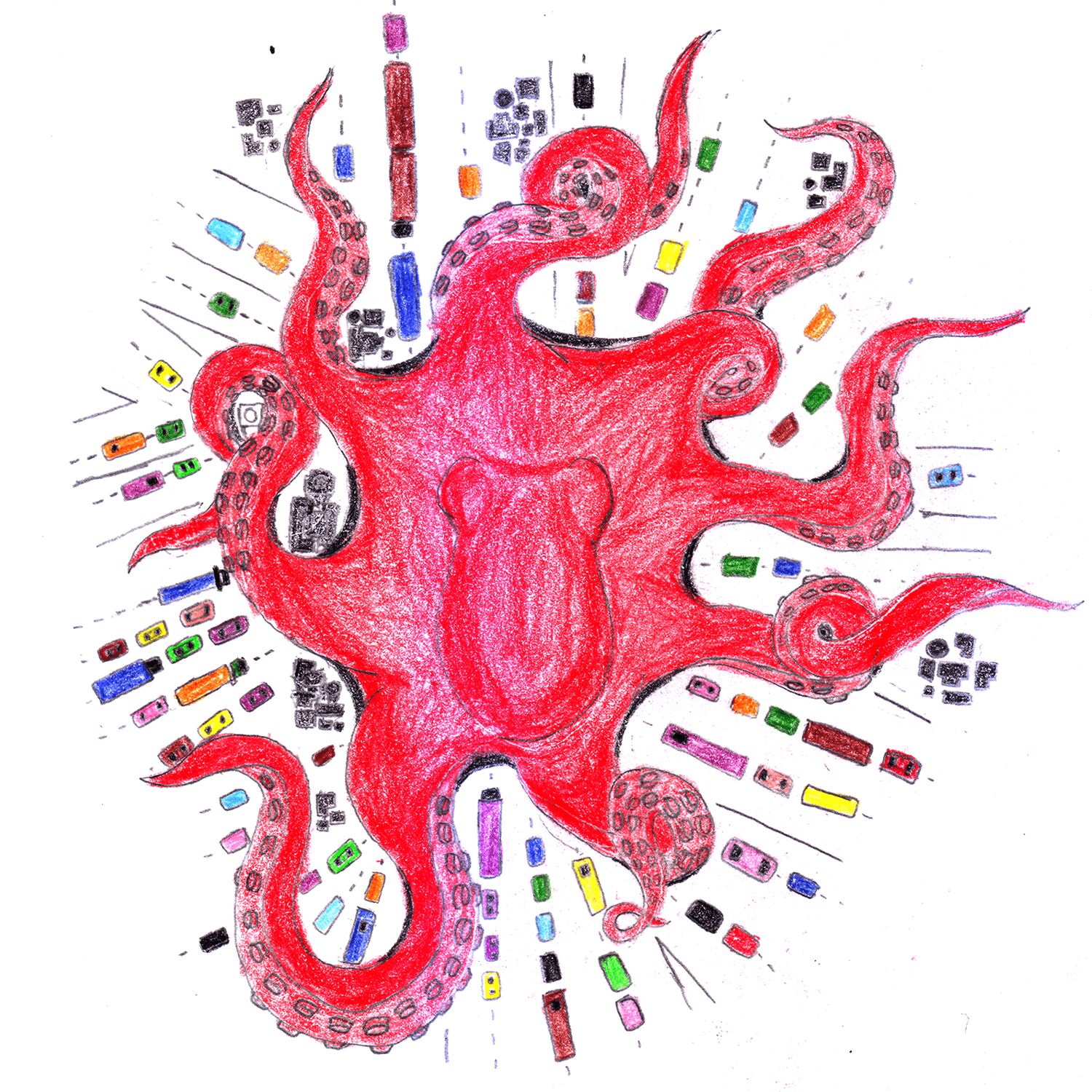

Perluasan pembangunan ke daerah pinggiran Kota Yogyakarta mendorong peningkatan jumlah pelaju menuju pusat kota. Tidak disertainya sarana transportasi umum yang memadai menyebabkan timbulnya masalah baru seperti kemacetan.

Kemacetan lalu lintas saat ini sudah menjadi fenomena yang biasa dialami oleh warga di sekitar Kota Yogyakarta. Jalanan utama seperti Jalan Kaliurang, Jalan Magelang, Jalan Godean hingga Jalan Laksda Adi Sucipto rutin menjadi titik macet setiap jam berangkat maupun pulang kerja. Berdasarkan laporan Kedaulatan Rakyat pada Selasa 27 Februari 2018, daya tampung jalan di Kota Yogyakarta untuk kendaraan bermotor dianggap sudah melebihi kapasitas. Kesimpulan itu didasari survei yang dilakukan oleh INRIX Research pada tahun 2017, di mana Yogyakarta menduduki posisi 60 sebagai kota termacet di dunia dan 4 besar di Indonesia setelah Jakarta, Bandung, dan Malang.

Kemacetan tersebut akan berdampak pada banyak hal dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Dampak yang paling terasa tentu saja membengkaknya waktu tempuh pengendara saat melakukan mobilitas dari satu tempat ke tempat lain. Titik kemacetan yang seringkali berada di dekat pusat pendidikan seperti kampus ataupun sekolah juga dapat mengganggu kondusifitas kegiatan akademik yang sedang dilaksanakan. Biaya konsumsi bahan bakar yang harus dikeluarkan oleh pengendara juga turut meningkat akibat bertambahnya waktu tempuh perjalanan.

Kemacetan yang terjadi di akses jalan menuju pusat kota tersebut dipengaruhi oleh adanya pembangunan yang melebar ke wilayah pinggiran kota. Salah satunya adalah menjamurnya daerah permukiman di daerah Sleman. Di kecamatan Mlati sendiri menunjukkan pembangunan perumahan yang cukup pesat beberapa tahun terakhir (Jauhari & Ritohardoyo, 2013). Fenomena melebarnya pembangunan hingga ke daerah pinggiran kota dikenal sebagai Urban Sprawl.

Urban sprawl adalah fenomena ketika perkembangan kota meluas ke daerah-daerah pinggiran kota. Hayden (2004) mendefinisikan urban sprawl sebagai proses pengembangan permukiman perumahan di daerah pinggiran dengan kepadatan penduduk yang rendah dan menyebar serta bergantung pada kendaraan pribadi. Contoh daerah yang mengalami urban sprawl yaitu DKI Jakarta. Pembangunan di daerah pinggiran Jakarta selama 1991-1993 menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi perkotaan yang begitu masif hingga mencapai 106.000 Ha (Firman, 2002). Daerah yang sebenarnya berada di luar Jakarta tersebut (seperti Bekasi dan Tangerang) digunakan untuk membangun ratusan proyek perumahan (Goldblum & Wong, 2000).

Ada beberapa faktor menurut Tommy Firman yang mendorong terjadinya urban sprawl di Indonesia. Studinya di Jakarta menunjukkan bahwa liberalisasi perekonomian negara pada tahun 1980-an mempermudah investasi dan bisnis, terutama pada sektor properti. Mudahnya peluang bisnis mendorong pengembang properti untuk memilih membangun kawasan perumahan di daerah pinggiran karena harga tanahnya yang masih rendah (Winarso & Firman, 2002). Tidak adanya kontrol terhadap pembangunan menyebabkan masifnya alih fungsi lahan pertanian di daerah pinggiran untuk disulap oleh pengembang menjadi kawasan perumahan. Menjamurnya permukiman di daerah pinggiran akan berdampak pada peningkatan jumlah pelaju yang harus bolak-balik ke pusat kota sehingga menimbulkan kemacetan (Firman, 2002).

Apabila urban sprawl di Jakarta terjadi akibat liberalisasi ekonomi yang mempermudah pengembangan bisnis properti, urban sprawl di Yogyakarta muncul ketika pembangunan ruas jalan baru mempermudah akses. Adanya kemudahan akses jalan menjadi faktor utama dari banyaknya alih fungsi lahan pertanian di daerah pinggiran menjadi lahan perkotaan seperti pertokoan, perumahan dan pusat perbelanjaan (Giyarsih, 2010). Daerah Yogyakarta-Solo yang mempunyai akses jalan utama mengalami intensitas transformasi lebih besar daripada daerah pedesaan yang jauh dari jalan utama dan area pertumbuhan. Contohnya adalah daerah Maguwoharjo yang mulai berubah setelah terdapat jalan provinsi atau ring road tahun 1982-1983 (Giyarsih, 2010).

Urban sprawl yang terjadi di Yogyakarta antara tahun 2002 dan 2013 menyebabkan alih fungsi lahan di daerah pinggiran yang begitu masif (Divigalpitiya & Handayani, 2015). Daerah pinggiran kota dianggap sebagai tempat yang cocok untuk tempat tinggal. Penelitian yang dilakukan oleh Jauhari dan Ritohardoyo (2013) menunjukkan pembangunan yang pesat dengan munculnya 68 kompleks perumahan di Kecamatan Mlati pada tahun 2004 -2011. Pembangunan itu terpusat di dua desa yaitu Desa Sinduadi (18,39 Ha/tahun) dan Desa Sumberadi (5,52 Ha/tahun). Meskipun daerah pinggiran berkembang, pusat kota masih menjadi pusat kegiatan bagi masyarakat (Divigalpitiya & Handayani, 2015). Bertambahnya jumlah pemukim di daerah pinggiran menambah jumlah pelaju yang berakibat pada kemacetan.

Dalam wawancaranya dengan koran Kedaulatan Rakyat edisi Selasa tanggal 27 Februari 2018, peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik UGM, Dwi Ardianta Kurniawan, mengungkapkan bahwa kecenderungan masyarakat untuk pindah ke daerah pinggiran kota disebabkan masih adanya budaya yang menilai bila memiliki rumah sendiri adalah suatu kebanggaan. Sehingga, masyarakat tetap ingin memiliki rumah pribadi meski berada jauh dari tempat kerja. Demi memenuhi kebutuhan berpergian, penduduk lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Meningkatnya jumlah penduduk di daerah pinggiran kota akan menimbulkan efek ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, kemacetan, dan emisi kendaraan yang tinggi.

Perkembangan perkotaan tidak lantas menghasilkan kemacetan jika memiliki transportasi publik yang memadai. Akan tetapi, transportasi publik di Indonesia kurang memberikan kenyamanan, keamanan, keterjangkauan, dan masih mengesankan biaya tinggi (Aminah, 2007). Kondisi transportasi publik di Kota Yogyakarta mengalami hal yang sama. Berdasarkan penelitian Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi DIY di tahun 2012, sejak dibuat pada tahun 2008, TransJogja masih belum memiliki kualitas yang layak (Widiantoro, 2014). Sampai sekarang pun TransJogja masih belum dapat menjadi transportasi publik yang memadai bagi masyarakat. Seperti yang dilansir oleh TribunJogja, Kepala Unit Pelaksana Tugas TransJogja, Sumariyoto, mengatakan penurunan penumpang mulai terasa pada akhir 2016 yang menyebabkan pendapatan TransJogja ikut menurun.

Rendahnya kualitas dan aksesibilitas TransJogja mendorong masyarakat untuk lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Menurut data yang bersumber dari Ditlantas Polda DIY, setiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah kendaraan mencapai 7,2% untuk kendaraan roda dua dan 10,7% untuk kendaraan roda empat. Naiknya jumlah kendaraan pribadi jelas akan memperparah kemacetan di Kota Yogyakarta. Di saat Transjogja gagal menjadi transportasi massal, munculnya transportasi online sebagai alternatif pilihan dianggap efektif untuk menghindari kemacetan, namun hal ini justru akan menambah kepadatan lalu lintas di Yogyakarta.

Urban sprawl di Kota Yogyakarta menjadi salah satu faktor kemacetan yang selalu meningkat tiap tahunnya. Terjadinya perluasan pembangunan perumahan ke daerah pinggiran di sekitar kota menyebabkan naiknya jumlah pelaju yang harus bolak-balik ke pusat kota untuk melakukan aktivitas mereka. Penggunaan transportasi publik tentu dapat mengurangi penggunaan kendaran pribadi yang selama ini dijadikan pilihan utama oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka bepergian. Namun, kondisi transportasi publik yang kurang layak hanya akan membuat masyarakat segan untuk beralih dari kendaraan pribadi. Tanpa adanya transportasi publik yang memadai, masalah kemacetan di Kota Yogyakarta hanya akan menjadi lebih parah.

Penulis : Olivia Prastiti dan Rayhan Wildan

Editor : Alnick Nathan

Daftar Pustaka

Aminah, S. (2007). Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan. Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik. 20(1): 35-52.

Divigalpitiya, P. & Handayani, K. N. (2015). Measuring the Urban Expansion Process ofYogyakarta City in Indonesia. International Review for Spatial Planning and Sustainable Development. 3(4): 18-32.

Firman, T. (2002). Urban development in Indonesia, 1990–2001: from the boom to the early reform era through the crisis. Habitat International. 26(2): 229-249.

Giyarsih, S. R. (2010). Urban Sprawl of the City of Yogyakarta, Special Reference to the Stage of Spatial Transformation. Indonesian Journal of Geography. 42(1): 49-60.

Goldblum, C. & Wong, T. C. (2000) Growth, Crisis and spatial change: a study of haphazard urbanisation in Jakarta, Indonesia & Land Use Policy. 17(1): 29-37.

Hayden, D. (2004). A Field Guide to Sprawl. New York: W. W. Norton and Company.

Jauhari, A. & Ritohardoyo, S. (2013). Dampak Pembangunan Perumahan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kondisi Sosial-Ekonomi Penjual Lahan di Kecamatan Mlati. Jurnal Bumi Indonesia. 2(2): 192-201.

Widiantoro, H. (2014). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Moda Transportasi Massal TransJogja di Daerah Istimewa Yogyakarta. Thesis S1: Universitas Negeri Yogyakarta. Winarso, H., & Firman, T. (2002). Residential land development in Jabotabek, Indonesia: triggering economic crisis? Habitat International 26, 487-506.