Dalam wacana politik lingkungan, konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan diskursus dominan. Sejak kemunculannya pertama kali dalam Brundtland Report pada tahun 1987 dalam World Commission on Environment and Development, konsep pembangunan berkelanjutan telah menduduki posisi penting dalam pembahasan mengenai kebijakan-kebijakan tentang lingkungan.[1] Contoh nyata yang bisa kita amati adalah banyaknya konferensi, simposium, jurnal, dan lomba-lomba yang membahas, atau setidaknya menyertakaan embel-embel, pembangunan berkelanjutan.

Meski populer, konsep pembangunan berkelanjutan dianggap tak banyak menyelesaikan permasalahan. Pasalnya, semenjak komunitas internasional mulai menerima pembangunan berkelanjutan pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Perkembangan di Rio de Janeiro pada tahun 1992[2] hingga 2012, emisi CO2 global justru meningkat 58% dibanding pada tahun 1990.[3] Berdasarkan laporan UN Environment Programme, jika pola produksi dan konsumsi tetap dan tidak bisa diubah secara dratis, maka kita akan mengahadapi tingkat kerusakan dan degradasi lingkungan yang tak pernah disaksikan sebelumnya.[4] Hal ini diperparah dengan terjadinya perubahan skala besar yang tak bisa dipulihkan akibat aktivitas manusia. Selain itu, batasan-batasan yang ditetapkan untuk menjaga keberlanjutan alam, dinilai telah hampir dilewati, bahkan ada yang sudah dilewati.

Fakta-fakta di atas juga ditambah dengan munculnya wacana mengenai Antroposen pada awal tahun 2000. Kini, Antroposen begitu populer di lingkaran akademia, jurnalis, hingga seniman. Term Antroposen pertama kali digagas oleh Paul Crutzen dan Eugene Stoermer yang menyatakan bahwa kita tak lagi berada pada masa Holosen, melainkan Antroposen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya aktivitas manusia yang mempengaruhi alam dan mengubahnya secara fundamental. Pengaruh manusia telah membawa bumi ke epos geologi baru: Antroposen. Crutzen dan Stoermer menyatakan, “It seems to us more than appropriate to emphasize the central role of mankind in geology and ecology by proposing to use the term ‘anthropocene’ for the current geological epoch.”[5]

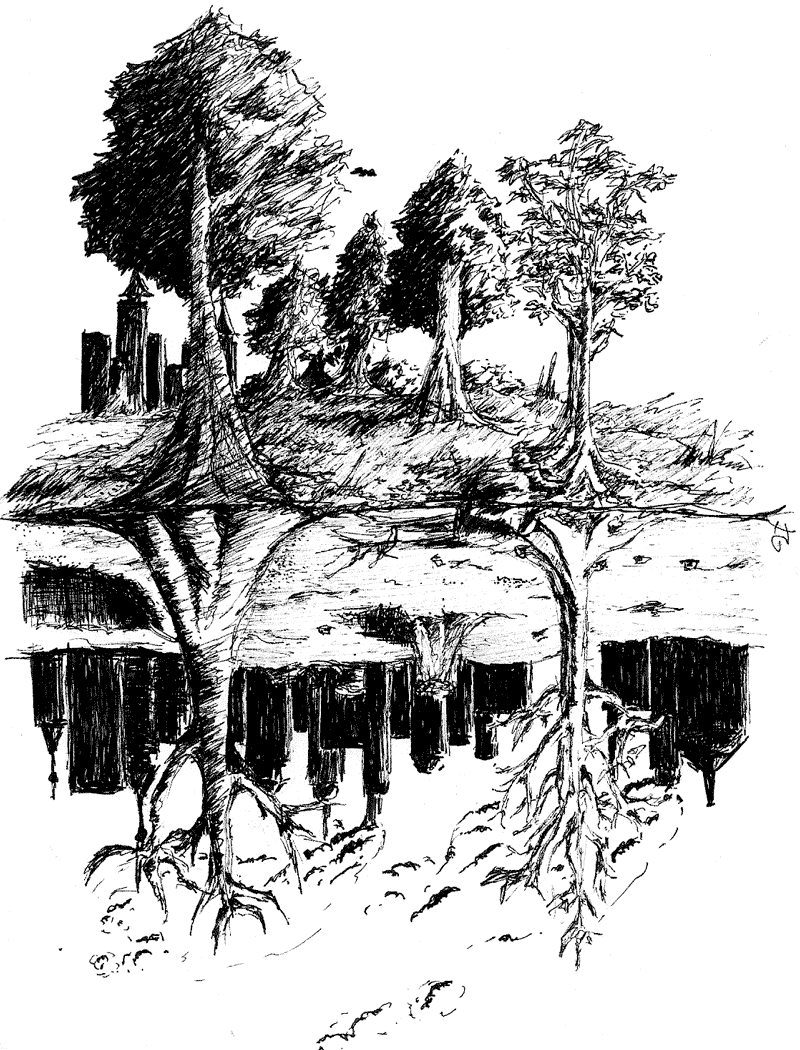

Antroposen tidak bisa dipahami hanya sebatas bahwa manusia mengubah alam, sebab sejak manusia masih berburu meramu pun manusia sudah mengubah alam. Yang menjadi catatan penting adalah bahwa perubahan akibat aktivitas manusia sangat besar sehingga bumi berubah secara fundamental. Meski begitu, Antroposen juga tak bisa dipahami sebagai masa di mana manusia menguasai alam. Justru, Antroposen menunjukkan suatu krisis yang berasal dari ketidaksengajaan manusia. Parahnya, krisis ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dimitigasi. Sebab, efek dari apa yang terjadi saat ini akan terus ada hingga beberapa milenium ke depan. Hal yang lebih mengerikan adalah: kita tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita memasuki apa yang disebut Crutzen sebagai terra incognita, tanah tak terjamah.

Dengan mengetahui hal-hal di atas, pertanyaan besar mengenai konsep pembangunan berkelanjutan mesti diajukan. Di tengah krisis lingkungan yang kita hadapi saat ini, apakah pembangunan berkelanjutan dapat menjadi solusi? Atau, justru ia hanya menjadi kedok untuk terus menjalankan business-as-usual dan tak menyelesaikan masalah sama sekali?

Konsep pembangunan berkelanjutan mesti kita pahami terlebih dahulu. Konsep mengenai ‘keberlanjutan’ sendiri bermula sejak konferensi PBB pada era ‘70-an. Namun, hingga sekarang, konsep ‘keberlanjutan’ selalu dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Menurut Benson dan Craig, secara umum, ide mengenai keberlanjutan merujuk pada kemampuan untuk terus menerus melakukan sesuatu, berproses, atau menggunakan sumber daya alam. Sebaliknya, pembangunan berkelanjutan merefleksikan tujuan masyarakat dalam skala besar mengenai bagaimana perkembangan ekonomi dan sosial mestinya berlangsung, yakni dengan pertimbangan yang cukup mengenai kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang dapat menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan kapital alam dan kelebihan-kelebihan ekologis lain.[6] Dalam Brundtland Report disebutkan bahwa ada tujuh imperatif strategis dalam pembangunan berkelanjutan: mengembalikan pertumbuhan (growth), mengubah kualitas pertumbuhan, memenuhi kebutuhan umum manusia, menjaga tingkat populasi yang berlanjut, menjaga dan meningkatkan sumber daya, reorientasi teknologi dan manajemen risiko, serta menggabungkan unsur lingkungan dan ekonomi dalam pembuatan kebijakan.[7]

Menurut Knight, konsep ‘keberlanjutan’ mengasumsikan dua hal. Pertama, sumber daya bersifat terbatas, tetapi dapat diketahui, dihitung, dan diakses, baik secara langsung atau tidak langsung oleh manusia. Kedua, mekanisme penggunaan sumber daya tersebut dapat dikelola dan diatur.[8] Selain itu, menurut Benson dan Craig, secara definisi, konsep ‘keberlanjutan’ mengasumsikan bahwa ada kondisi atau keadaan alam dan sosial yang baik yang bisa dijaga manusia secara terus menerus.[9]

Sayangnya, pembangunan berkelanjutan mengabaikan kemunculan Antroposen.[10] Pertama, dengan beralihnya bumi dari Holosen menuju Antroposen, banyak perubahan yang multi-dimensional terjadi. Dengan perubahan besar yang terjadi, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu ‘sustainable’? Benson dan Craig memberikan contoh, bagaimana kita bisa menentukan perikanan berkelanjutan jika lahan ikan yang penting berubah jaraknya, pola migrasinya, dan jumlah populasinya akibat, misal, naiknya temperatur laut secara global, pengasaman laut, kenaikan permukaan laut, perubahan arus laut, dan perubahan dalam jaring-jaring makanan?[11] Antroposen membawa perubahan di berbagai sisi alam, bukan hanya laut saja. Perubahan yang terjadi meliputi pada daratan, atmosfer, perairan, laut, keragaman hayati, perturbasi karbon, nitrogen, fosfor, dan sulfur. Jika melalui contoh perikanan saja kondisi ‘sustainable’ sulit untuk ditetapkan, bagaimana dengan bidang-bidang lain? Dengan ini, tentu asumsi bahwa kita dapat mengetahui, menghitung, dan mengatur sumber daya alam yang ada sudah tak lagi relevan. Alam sudah tak lagi seperti yang kita andaikan dahulu. Seperti yang sudah disampaikan, kita memasuki tanah tak terjamah. Mengutip Brendon dan Craig, “Kita menghadapi masa depan yang mengharuskan kita mengakui bahwa kita tak tahu apa yang bisa kita teruskan (sustain).”[12]

Kedua, asumsi bahwa ada suatu kondisi alam yang baik dan perlu dipertahankan sama sekali tidak relevan dalam menghadapi Antroposen. Perpindahan epos geologi dari Holosen dan Antroposen adalah akhir dari imaji alam harmonis. Menurut Davies, Holosen berarti bagi kita, manusia, karena itu adalah satu-satunya epos geologi yang memungkinkan manusia mengembangkan peradabannya seperti saat ini. Dengan berakhirnya Holosen, segala yang ada, mulai dari pertanian hingga hak asasi manusia dan kesetaraan gender, mesti bernegosiasi dengan kondisi ekologis yang berubah secara radikal jika ingin tetap bertahan.[13] Singkatnya, keharmonisan alam yang patut kita jaga itu pada dasarnya adalah kondisi alam pada masa Holosen. Naasnya, kita sekarang sudah ada pada Antroposen. Artinya, kita tak lagi bisa mengasumsikan bahwa dengan menjaga alam dan tak melampaui batasan-batasan yang kita tetapkan sendiri alam akan terus ada untuk dieksploitasi manusia selama-lamanya.

Term ‘keberlanjutan’ mengandaikan alam yang statis. Padahal, alam yang statis itu tak pernah ada. Keharmonisan itu adalah Holosen. Kita juga tak bisa menyatakan bahwa Holosen adalah statis, sebab ia adalah hasil dari dimanika bumi selama berjuta-juta tahun. Alam tak pernah statis. Mengandaikan bahwa kita bisa terus-terusan mengeruk alam dengan mengandaikan bahwa ada batasan-batasan imajiner yang tak boleh kita batas adalah business-as-usual yang ditutupi kedok kepedulian. Pesan yang disampaikan oleh pembangunan berkelanjutan adalah, mengutip Stengers: “Tetaplah mengkonsumsi, pertumbuhan ekonomi bergantung pada konsumsimu! Tapi ingat tentang jejak karbonmu. Kamu juga mesti sadar bahwa gaya hidup kita harus berubah.”[14] Pembangunan berkelanjutan hanya menjadi suatu yang kontradiktif dalam dirinya sendiri. Di satu sisi ia menginginkan pertumbuhan terus menerus. Di sisi lain ia sadar bahwa bumi yang dihuninya terbatas. Narasi keberlanjutan justru membuat kita diam dan hanya meneruskan apa yang ada. Kita tak akan benar-benar mencoba menyelesaikan apa-apa jika narasi yang kita pakai adalah ‘keberlanjutan’. ‘Keberlanjutan’ hanya membuat kita stagnan dan tak menyadari bahwa dunia telah berganti rupa. Maka, sudah jelas bahwa kita tak bisa lagi menghadapi Antroposen dengan narasi keberlanjutan.

Pada akhirnya, Antroposen membawa kita ke masa depan yang penuh ketidakpastian. Fakta bahwa diskursus dalam politik lingkungan didominasi oleh narasi ‘keberlanjutan’ harusnya membawa kekhawatiran. Kita tak bisa lagi bertumpu pada narasi yang mengandaikan asumsi alam yang tak berubah dan kemampuan manusia dalam mengelolanya. Antroposen membuat kita sadar bahwa alam telah berubah akibat aktivitas manusia. Konsekuensinya, apa yang kita andaikan selama ini sebagai keharmonisan itu tak ada. Alam selalu berubah dan akan terus berubah. Tak ada ‘keberlanjutan’ yang digadang-gadang. Dengan menyadari bahwa konsep ‘keberlanjutan’ dan pembangunan berkelanjutan tak lagi relevan, kini adalah saat untuk menyadari bahwa untuk menghadapi Antroposen, kita butuh narasi baru.

Unies Ananda Raja

Mahasiswa Filsafat UGM 2015

[1] Lih. Zaccai, Edwin. “Over two decades in pursuit of sustainable development: Influence, transformations, limits.” Environmental Development 1.1 (2012): hlm. 79

[2] Lih. Benson, M. H., & Craig, R. K. “The end of sustainability” Society & Natural Resources, 27(7), (2014): hlm. 778.

[3] Lih. Peters, Glen P., et al. “The challenge to keep global warming below 2? C.” Nature Climate Change 3.1 (2013): hlm. 4. dalam Malm, Andreas. “Fossil capital: The rise of steam power and the roots of global warming”. (Verso Books, 2016).

[4] Lih. http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42166#.WW2mfcaB2t8, diakses pada 18 Juli 2017, pukul 13.14 WIB

[5] Lih. Crutzen, P. J., & Stoermer, E. F. (2000). Global change newsletter. The Anthropocene, 41, hlm. 18.

[6] Lih. Benson, M. H., & Craig, R. K. op.cit: hlm. 778.

[7] Lih. Keeble, Brian R. “The Brundtland report:‘Our common future’.” Medicine and War 4.1 (1988): hlm. 17-25. dalam Zaccai, op.cit: hlm. 80

[8] Lih. Knight, Jasper. “Anthropocene futures: People, resources and sustainability.” The Anthropocene Review 2.2 (2015): hlm. 153.

[9] Lih. Benson, M. H., & Craig, R. K. op.cit: hlm. 779.

[10] Lih. Biermann, Frank, et al. “Navigating the Anthropocene: improving earth system governance.” Science 335.6074 (2012): hlm. 1306-1307 dalam Benson, M. H., & Craig, R. K. op.cit

[11] Lih. Benson, M. H., & Craig, R. K., Ibid.

[12] Lih. Benson, M. H., & Craig, R. K., Ibid.

[13] Lih. Davies, Jeremy. The Birth of the Anthropocene. Univ of California Press, 2016. Hlm. 5

[14] Stengers, Isabelle. “In Catastrophic Times: Resisting the Coming Barbarism.” (2016): hlm. 32