Di tengah terhimpitnya mahasiswa akan masa kuliah yang dituntut semakin singkat, dunia kerja tidak kunjung menemukan simpul yang tepat dengan dunia akademis. Betapa banyak mahasiswa yang harus menyia-nyiakan ilmu yang didapatnya di bangku perkuliahan; Betapa banyak dosen yang semakin melonggarkan standar kualitas pencapaian ilmu anak didiknya untuk mengejar akreditasi. Bahkan, metafora untuk menggambarkan pergeseran nilai perguruan tinggi menjadi sekedar peternak buruh tidak lagi relevan. Katakan, peternak macam apa yang membiarkan ternaknya mencari makan sendiri?

Tentu, pengusaha tidak kehabisan akal menghadapi hal ini. Hampir semua perusahaan besar memberikan pelatihan khusus untuk keahlian yang dibutuhkan masing-masing perusahaan. Tentu saja, mahasiswa yang telah sadar akan orientasi kerjanya akan mengambil start lebih dulu dengan bergabung di berbagai organisasi kemahasiswaan. Lalu, apa yang terjadi ketika satu-satunya ruang untuk siap menghadapi dunia kerja ini semakin dipersempit—karena harus lulus cepat?

Akhir-akhir ini berbagai pelatihan soft skills diadakan dalam rangkaian PPSMB, dengan rentang waktu yang singkat. Pelatihan itu sekedar dalih, karena tidak mungkin soft skills dikuasai jika hanya dijejali teori. Maka tidak heran jika lulusan-lulusan cumlaude gagap saat berhadapan dengan dunia kerja.

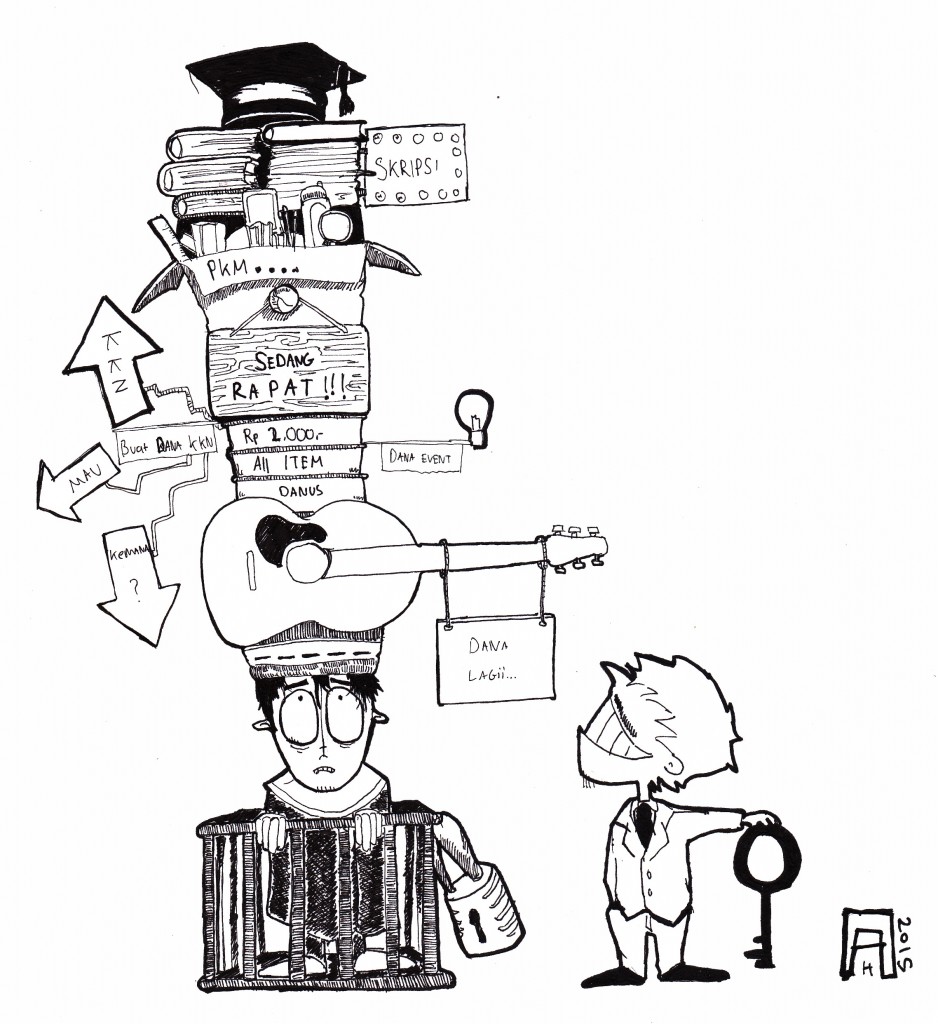

Bergabung dengan organisasi kemahasiswaan pun tidak memberikan harapan banyak, apalagi dengan tekanan lulus cepat itu tadi. Masih sering ditemui event hura-hura yang tidak jelas tujuannya, strategi pendanaannya pun payah. Mengamen dan jual kue basah masih menjadi andalan mereka, di samping proposal ngalor-ngidul yang diajukan tidak jelas maunya apa. Ketika sudah lelah dan muak dengan semua kegiatan kemahasiswaan, heroisme menyusun skripsi yang bakal teronggok di perpustakaan kampus adalah hal yang dilakukan kemudian, setelah sebelumnya turun gunung menggurui orang-orang desa dengan program KKN-PPM.

Keadaan ini tidak kemudian membuat keberadaan organisasi yang gemar aksi menjadi relevan. Selain itu, berlama-lama di kampus, apalagi mengakhiri studi dengan drop out pun bukan pilihan tepat, mengingat ongkos yang dihabiskan tidak sedikit. Romansa nostalgia reformasi memang masih kental menyelimuti aktivisme mahasiswa saat ini. Era koar-koar turun ke jalan; menghadapi bedil tentara dengan kerikil, sudah berakhir. Kakek Totaliter berperangai galak meninggal sudah sejak lama. Kini perannya digantikan oleh Si Bapak Naif yang dapat membuat kita menziarahi makam Si Kakek Totaliter tanpa menyuruh, apalagi memaksa.

Salah satu contoh, bagaimana Si Bapak Naif memainkan perannya, adalah pengadaan PKM. Program hibah yang digelontorkan dengan program berjubel ini tidak ada mekanisme audit sama sekali. Hal ini menyebabkan. Keberhasilan masing-masing kategorinya sulit untuk diukur. Satu pasal tidak tertulis yang harus diingat para aktivis PKM, yakni tidak boleh jujur. Kalau ongkos yang dihabiskan untuk implementasi itu tidak sebanyak estimasi yang disetujui, ya harus di-mark-up. Mahasiswa dapat uang lebih untuk beli gadget; dosen pendamping dapat honor tanpa perlu melakukan pendampingan apa-apa selain tanda tangan; pejabat dapat proyek. Semua senang.

Satu-satunya hal yang barangkali bisa dilakukan adalah mendurhakai Si Bapak Naif ini. Saat ruang-ruang berdialektika justru ditutup rapat-rapat di kampus, saat itulah ruang-ruang lain dibuka. Barangkali tidak lagi dalam bentuk gerakan mahasiswa, mengingat semakin tidak relevannya pemuda berstatus mahasiswa ini menandai perubahan zaman. Selain itu, melakukan pergerakan dengan netek perguruan tinggi sama sekali tidak bisa dibanggakan. Ruang itu mesti menghidupi dirinya sendiri, agar bebas sebebas-bebasnya untuk menemukan batasan.

Ahmad Syarifudin

Mahasiswa Sastra Indonesia UGM