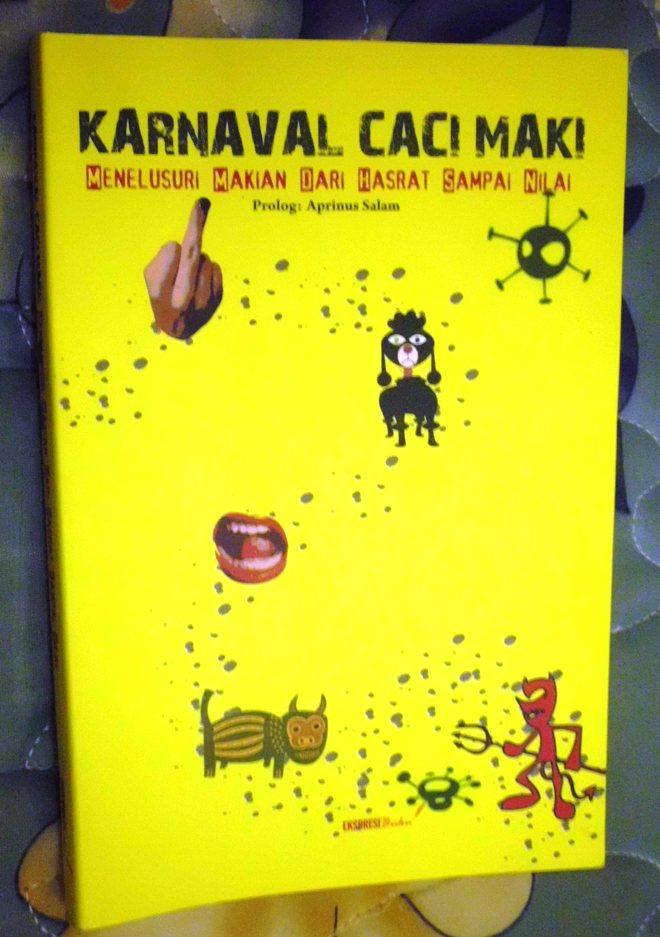

Judul: Karnaval Caci Maki: Menelusuri Cacian dari Hasrat sampai Nilai

Penulis: Prima Sulistya W., dkk.

Penerbit: Ekspresi Buku

Waktu terbit : Januari 2012

Jumlah halaman : 271 halaman

“Bahasa bukanlah bikinan abstrak para terpelajar atau para pembuat kamus, melainkan merupakan sesuatu yang timbul dari kerja, kebutuhan, ikatan, kegirangan, kemesraan, selera dari angkatan-angkatan umat manusia…” (Walt Whitman)

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak dapat terlepas dari aktivitas berbahasa. Berbahasa adalah kebutuhan manusia untuk mewujudkan eksistensi dirinya sebagai makhluk sosial. Ada berbagai macam jenis bahasa dari berbagai sudut pandang. Tidak heran jika bahasa membentuk karnavalnya sendiri. Karnaval selalu identik dengan hiburan dan hal-hal yang menyenangkan. Begitu pula dengan karnaval bahasa. Akan tetapi, bagaimana dengan karnaval caci maki? Tentunya, karnaval caci maki ini menimbulkan interpretasi yang cenderung negatif dan antipati di kalangan masyarakat. Namun benarkah demikian adanya? Sebegitu burukkah karnaval caci maki ini? Hal ini dapat ditelusuri dalam buku Karnaval Caci Maki yang memuat antologi esai seputar caki maki. Buku karya para anggota Lembaga Pers Mahasiswa Ekspresi Universitas Negeri Yogyakarta ini menunjukkan pada masyarakat bahwa makian dapat dikaji dalam bahasa tulis.

Mencaci dan memaki memang selalu mendapat stigma buruk di kehidupan sosial. Ajaran agama pun juga memerintahkan umat beragama untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor. Tidak dapat dipungkiri, orang yang memaki akan diidentikkan sebagai orang yang buruk bahkan dimarginalkan di lingkungan masyarakat.

Akan tetapi, benarkah ada istilah kata kotor dan kata baik? Jika ditelisik dari asal mula bahasa, bahasa merupakan hasil kesepatan bersama manusia. Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa kata atau bahasa tidak dapat dikategorikan menjadi buruk dan baik. Keberadaan bahasa bersifat normal. Hanya saja, dalam proses penggunaannya melibatkan unsur-unsur di luar kebahasaan seperti kondisi psikologis dan sosial si pengguna bahasa. Berdasarkan proses keterlibatan unsur di luar kebahasaan itulah muncul beragam karnaval kata, termasuk kata makian. Dalam buku ini, hal tersebut dipelajari dalam bidang sosiolinguistik, psikolinguistik, dan juga pragmatik dalam kajian ilmu kebahasaan atau linguistik.

Esai karya Endarti yang berjudul Seandainya SBY Bilang “Anjing!” menunjukkan bahwa bahasa merupakan produk budaya. Sebagai produk budaya, tentunya bahasa memunculkan peranan tertentu. Hal ini berlaku juga dalam penggunaan bahasa makian. Ketika seseorang memaki, secara tidak sadar orang itu menggunakan makian khas daerahnya. Sebagai contoh kebiasaan orang Jawa Timuran terutama Surabaya yang akrab dengan kata ‘jancuk’, bukan ‘asem’ ataupun ‘fuck you’. Orang yang berasal dari kalangan atas tentunya akan memilih kata makian ‘Dasar kau pembohong’ daripada ‘Bajingan’. Fenomena-fenomena tersebut menunjukkan bahwa makian pun secara tidak langsung menunjukkan latar belakang sosial, budaya, dan pendidikan dari si pengguna bahasa.

Kemudian, tidak selalu makian terkait dengan hal negatif seperti menghina dan merendahkan diri orang lain. Makian pun memiliki fungsi lain seperti menunjukkan indentitas kelompok, sapaan akrab, menandai jarak sosial, dan menjalin solidaritas sosial. Penjelasan ini dapat ditemukan dalam beberapa esai seperti esai Bertemu Cak dan Cuk di Surabaya karya Azka Maula Satyananda. Pada esai Fuck You, No! Jancok, Yes! Milik Nor Islafatun pun menjelaskan hal yang serupa. Menurut Nor, hal itu dapat dilihat dari kebiasaan orang Surabaya pada film Grammar Surabaya (2008) karya Cak Ikin. Pada film tersebut terdapat percakapan-percakapan antara Suro dan Boyo yang dengan biasa menggunakan kata ‘Cuk’ dan makian lainnya saat berbicara. Lalu, kebiasaan orang Surabaya memanggil temannya ‘Cak/Cuk’ sebagai sapaan akrab baik dari kalangan bocah hingga orang tua. Anak-anak muda pun terbiasa dengan ucapan ‘bajigur’ atau ‘bajinguk’ saat berbicara dengan teman sebayanya.

Hanya saja, stigma negatif terhadap bahasa makian masih saja tidak dapat dihindari di masyarakat. Hal ini karena adanya pengaruh budaya elitis tentang penggunaan bahasa formal dan informal seperti yang dipaparkan oleh Pratina Ikhtiyarini dalam Ada Bangsat di Gedung DPR. Budaya elitis membuat aturan-aturan tentang bahasa yang boleh digunakan dan yang tabu digunakan saat berkomunikasi. Aturan-aturan tersebut yang kemudian tertanam di masyarakat melalui jalur pendidikan sejak usia dini. Kemudian, muncul pembatasan penggunaan bahasa berdasarkan jenis kelamin seperti hanya laki-laki saja yang boleh memaki sedangkan perempuan ditabukan. Menurut Delvira C. Hutabarat, terjadi bias gender tentang penggunaan makian akibat kentalnya budaya patriarkat dalam esainya Perempuan Kok Memaki?. Perempuan sejak kecil selalu dituntut untuk bersikap sopan dan santun. Ketika perempuan berkata kotor, maka yang didapat adalah kecaman.

Selain itu, ada beberapa esai menarik lainnya seperti Mengumpat Sebelum Mampat karya Nisrina Muthahari dan Menyusun Lego dalam Ruang Makian karya Jaka Hendra Baittri dan Septika Khoridatush Sidqiah. Kedua esai tersebut menjelaskan makian ternyata memiliki peran sebagai hasil manifestasi atas ledakan emosi seseorang. Kemudian, esai Menjual “Bajingan” milik Aufannuha Ihsani yang menjelaskan hubungan antara pelarangan penggunaan makian dengan kapitalisme dan budaya popular masa kini. Yang tak kalah menarik juga adalah Menimbang Dosa Makian karya Dian Dwi Anisa dan Tak Ada Kata yang Buruk milik Prima Sulistya Wardani. Kedua esai pamungkas buku Karnaval Caci Maki ini memberikan persepsi atas makian dari sudut pandangan agama.

Buku Karnaval Caci Maki ini merupakan buku yang menarik. Elaborasi fakta dan argumentasi dari tiap penulis disertai berbagai contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan pun tidak susah untuk dipahami oleh pembaca. Selain itu, sudut pandang yang diambil oleh tiap penulis menarik dan relevan dengan fakta masa kini. Tidak ada salahnya untuk menikmati pesona karnaval makian dalam buku ini di sela-sela waktu senggang. [Mira Tri Rahayu]