yoga.bal

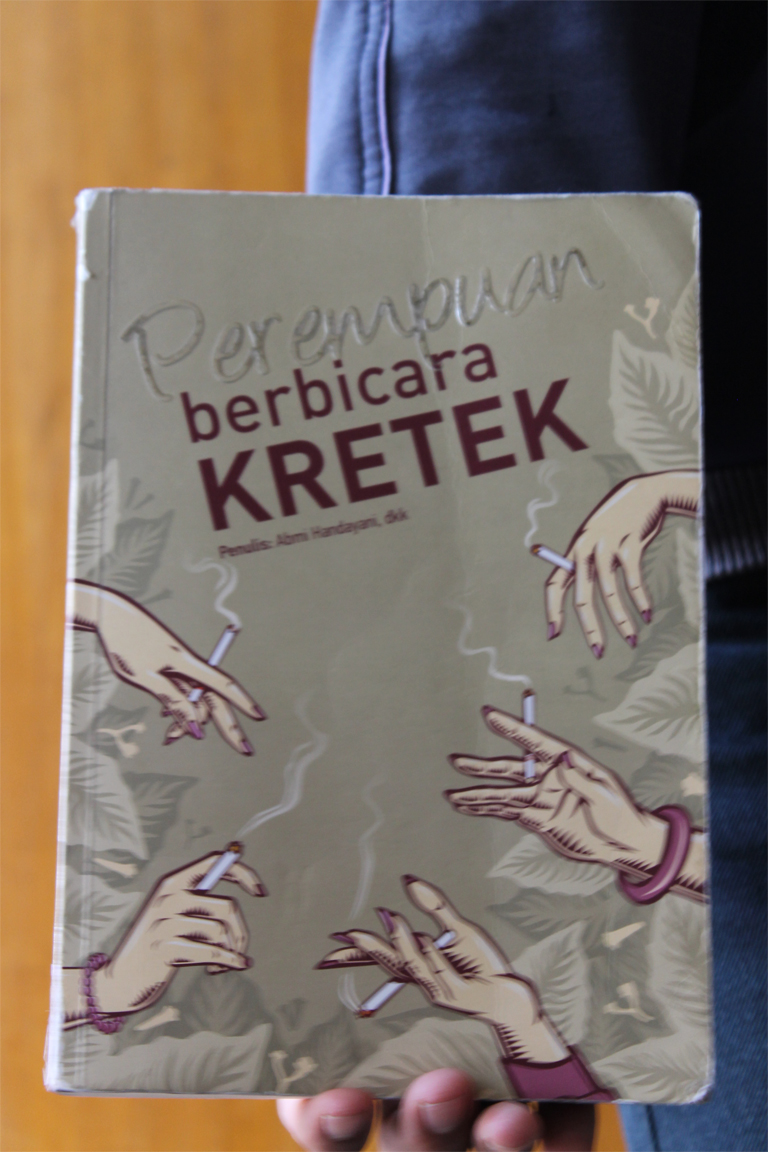

Judul buku : Perempuan Berbicara Kretek

Pennulis : Abmi Handayani, dkk.

Cetakan pertama : Januari 2012

Penerbit : Indonesia Berdikari

Jumlah halaman : ix+320

Silahkan percayai perspektif mana yang anda pilih terhadap rokok, yang pasti, ada bagian yang merupakan sejarah buatan.

Budaya patriarkal di negara ini disadari ataupun tidak telah mendangkalkan daya nalar kita. Budaya yang berporos pada pemikiran kaum maskulin ini juga memunculkan standar sosial yang diskriminatif. Wanita menjadi pihak yang sangat merasakan diskriminasi itu. Mereka menjadi warga nomor dua yang pemikirannya kurang diapresiasi. Citra wanita yang lekat dengan keanggunan, tutur kata halus dan penurut tak ubahnya sangkar yang membatasi kebebasan laku mereka.

Saat laku tidak lagi sejalan dengan restu publik, mereka akan diserang dengan penilaian yang menghancurkan reputasinya. Sebutan jalang ataupun bukan wanita baik-baik akan langsung melekat. Jangankan untuk mengembalikan reputasi yang rusak, kesempatan untuk menjelaskan alasan mereka pun dinihilkan.

Parahnya, bukan hanya lelaki yang dengan tangan terbuka menerima praktik budaya ini. Wanita, yang jelas-jelas dirugikan, pun memaklumi perannya terdiskriminasi. Tidak ada pemikiran kritis yang menentang ketidakadilan yang muncul.

Sekelompok wanita tergerak melakukan perlawanan terhadap keadaan ini. Melalui buku Perempuan Berbicara Kretek, mereka berusaha melawan ketidakadilan yang terjadi. Buku yang terdiri dari empat puluh tulisan dari dua puluh satu penulis wanita itu memusatkan pembahasan pada hak wanita yang terabaikan dalam budaya patriarkal. Sedangkan pencantuman kretek (ataupun rokok) dilatarbelakangi kaitan erat benda itu dengan diskriminasi yang dialami.

Lintingan 8cm, berisi cacahan tembakau kering yang dilumuri saus itu seakan-akan berkelamin lelaki. Pemakluman publik sangat terlihat saat benda ini dikonsumsi kaum maskulin. Larangan dari segi kesehatan, sosial ataupun agama seakan tidak berlaku. Berbeda saat konsumen berganti ke kaum wanita. Bukan hanya dianggap melanggar norma-norma yang ada, cibiran yang mengecap buruk perilaku mereka langsung diberikan oleh masyarakat.

Dalam subbab Mak Pik Si Pengkretek, dijabarkan bahwa keadaan tersebut adalah efek dari penciptaan sejarah versi penguasa pasca 1965. Orde Baru pimpinan Presiden Suharto menghadirkan propaganda-propaganda untuk menghancurkan lawan politiknya. Gerakan wanita tak luput dari sasaran sang penguasa. Salah satu yang paling besar, Gerwani namanya.

Pada masa itu, Gerwani memiliki pengaruh kuat dalam perpolitikan. Saking besarnya, ia disebut sebagai organisasi wanita terbesar di Asia Tenggara. Ia menjadi sasaran Suharto, karena afiliasi mereka dengan pihak komunis Maka, dihadirkanlah penggambaran-penggambaran yang merusak citra.

Dalam propaganda itu mereka digambarkan secara salah. Seperti suka merokok sambil menari-nari dengan membawa silet, menantang setiap lelaki dan pada akhirnya menyayat-nyayat mereka. Propaganda yang berwujud film itu, semenjak 1986, terus diputar setiap tahunnya. Rakyat pun diwajibkan untuk menontonnya. Hasilnya timbul citra yang saling menegasikan antara wanita dan rokok dalam norma sosial, suatu keadaan yang bertahan sampai sekarang.

Penulis dalam buku ini berusaha menjelaskan tentang keadaan itu. Argumen mereka berada pada posisi kontra terhadap stigmasisasi wanita perokok. Cara yang dipilih dalam buku ini adalah menghadirkan opini dan data yang berantitesis dengan citra wanita dan rokok yang saling bernegasi.

Salah satunya dengan menghadirkan tulisan yang menelisik fakta akan peran wanita dalam memopulerkan rokok. Dalam subbab Perempuan Perokok=Perempuan Nakal (Apakah Roro Mendut Termasuk Didalamnya?), disebutkan bahwa rokok adalah alat resistensi terhadap feodalisme kerajaan. Roro Mendut, wanita cantik dengan berbagai kepribadian yang memenuhi standar wanita baik-baik, justru mengakrabi rokok.

Guna memenuhi pajak tinggi sebagai hukuman karena tidak mau menikah dengan Wiraguna, rokok ia jadikan komoditas penjualan. Bab yang ditulis Cynthia Lilipaly-Piga ini justru menggambarkan antitesis dari norma sosial antara wanita dan rokok. Dalam bab ini wanita dengan pintarnya memandang rokok sebagai solusi.

Mungkin wanita dan rokok memiliki hubungan kausalitas tetap sejak dulu. Rokok, oleh wanita, selalu dipandang sebagai bentuk pendobrakan terhadap ketidakadilan yang mereka alami. Sehingga wanita yang merokok ada karena rasa lelah atas ketidakadilan oleh lelaki. Melalui rokok paling tidak mereka bisa menunjukkan kuasa penuh atas diri mereka. Kuasa akan pelepasan dari nilai-nilai patriarkal yang menempatkan mereka sebagai obyek terdominasi.

Dari bab yang ditulis oleh Cynthia itu juga muncul pemahaman bahwa rokok dahulu hanyalah rokok. Bukan benda yang dipenuhi stigma negatif seperti sekarang. Rokok memang bukan benda asli Indonesia. Negara ini berkenalan dengan produk olahan tembakau itu melalui proses kolonialisme. Bangsa Eropa yang melihat kegunaan dan pemanfaatan tembakau dari Benua Amerika, mengenalkannya ke negara-negara koloni.

Di Indonesia, rokok mulai terkenal ketika Belanda menerapkan sistem tanam paksa. Tembakau dan cengkih menjadi tanaman yang harus ada pada setiap lahan penduduk. Para tuan tanah yang memiliki sisa panen tembakau dan cengkeh mulai memutar otak untuk memanfaatkannya. Hasilnya, lahirlah klobot yang berupa balutan kulit jagung berisi campuran tembakau dan cengkih.

Racikan tembakau dan cengkih lalu mulai digemari banyak orang. Selain karena bermacam efek yang ditimbulkan, rokok juga dianggap sebagai simbol gaya hidup priayi. Para tuan tanah terhormat yang mengonsumsinya mempunyai pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial pada masa itu. Dari situ mulai muncul keterkaitan antara rokok dengan budaya. Rokok menjadi barang wajib yang harus ada dalam setiap sesi percakapan, baik serius atau sekedar bercengkerama.

Minat tinggi terhadap rokok membuat banyak pabrik bermunculan untuk memenuhi permintaan. Tumbuhlah industri rokok nasional yang dapat menyerap tenaga kerja. Beberapa pabrik itu juga mampu menyuplai kebutuhan rokok bagi pasar internasional. Hal ini menunjukkan pengakuan pihak luar akan simbol budaya Indonesia. Bahkan simbol itu mampu menyumbang penghasilan bagi negara.

Namun karena citra negatif rokok yang terbentuk, timbul usaha untuk membatasi atau bahkan menghilangkan konsumsinya. Kampanye itu menimbulkan pemahaman yang menurut penulis salah kaprah. Dalam subbab Tuan Bloomberg dan Kaki Tangannya, dihadirkan penelusuran terhadap fakta-fakta dibalik kampanye anti-rokok itu. Mulai dari latar belakang siapa yang berada dibalik kampanye itu dan pihak-pihak yang akan beruntung jika kampanye itu berdampak positif bagi mereka. Kampanye itu justru ditanggapi positif oleh publik dan pemerintah Indonesia.

Publik Indonesia seakan tidak sadar bagaimana peranan industri rokok dan dampaknya jika mereka bangkrut. Besarnya pajak yang disumbang industri ini serta daya serap tenaga kerjanya tentu sangat diandalkan negara. Peraturan-peraturan yang dimunculkan seperti Kawasan Tanpa Rokok ataupun kenaikan cukai berkala dianggap sebagai sikap muka dua dalam keadaan ini. Di satu sisi pemerintah berusaha menjalankan kampanye yang penuh dana bantuan, namun di lain sisi mereka tetap bertumpu pada pajak rokok sebagai salah satu instrumen dalam anggaran mereka.

Tulisan-tulisan dalam buku ini sangat menarik untuk dibaca. Pertama, kesemua tulisannya berasal dari pengamatan wanita. Kedua, mereka berbicara tentang rokok dalam kapasitas mereka yang dibelenggu anggapan tabu. Hasilnya, tulisan di atas memberi kesegaran dalam memandang rokok. Pembahasan tidak hanya berhenti dalam tataran rokok mengandung nikotin dan tar yang tidak baik untuk kesehatan. Fakta sejarah dan fakta kekinian yang dicatut dihadirkan dengan gaya penulisan santai.

Namun kesantaian itu pula yang memunculkan kekurangan bagi buku ini. Mengingat dari awal buku ini berniat melawan stigma saling bernegasi antara wanita dan rokok. Maka dari itu dibutuhkan tulisan yang lebih serius dengan tinjauan metodologis. Hal ini bertujuan supaya tulisan segar itu tidak dianggap sebagai karya emosional yang berat sebelah. [Yoga Darmawan]