nani. bal

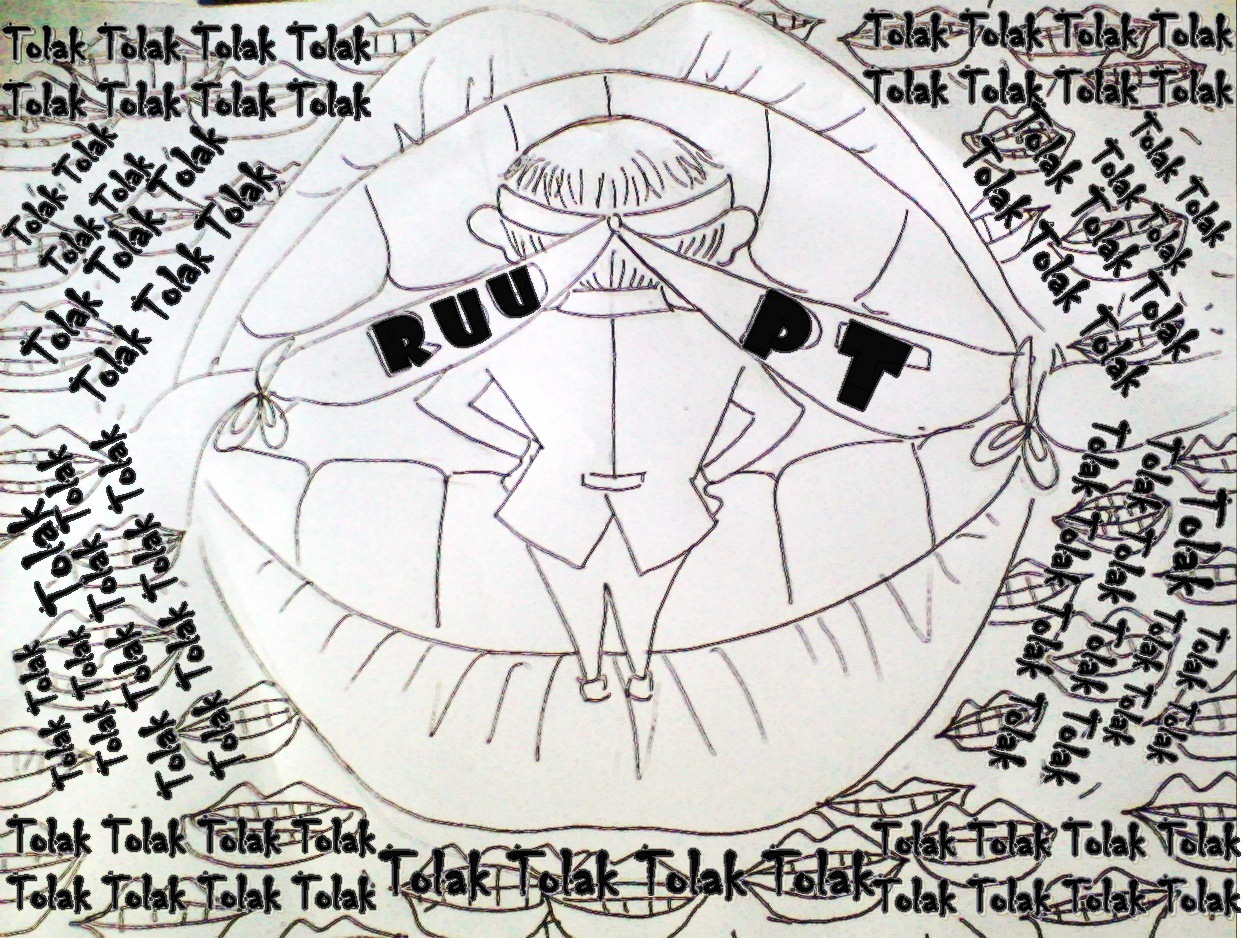

Sejak pertama kali pembahasan April 2011 lalu, Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi (RUU PT) mengundang banyak reaksi negatif dari banyak elemen masyarakat. Mahasiswa, akademisi, LBH, dan elemen masyarakat lainnya menjadi kelompok peduli dunia pendidikan yang melakukan penolakan. Banyak cara sudah dilakukan; aksi jalanan, penulisan opini di media massa, catatan yang disebarluaskan lewat sosial media, bahkan berdiskusi langsung dengan anggota komisi yang melakukan pembahasan.

Penolakan dilakukan karena banyak pasal yang secara gamblang membuat kontroversi. Sebut saja pasal yang memberikan kewenangan pada PTN untuk memiliki badan usaha dan mengembangkan dana abadi. Pasal ini dinilai akan membuka keran komersialisasi kampus secara besar-besaran. Kedua, pasal yang berisi mahasiswa tidak mampu diperbolehkan berhutang pada universitas dan membayarnya setelah lulus. Bukannya memperbesar volume beasiswa, pemerintah malah mengajari masyarakatnya untuk berhutang. Ketiga, pasal mengenai organisasi kemahasiswaan akan diatur dalam peraturan menteri. Pasal ini dinilai banyak aktivis sebagai cara baru pemerintah mengendalikan aktivitas kampus seperti NKK/BKK pada orde baru. Namun, seolah menutup mata dan telinga, Komisi X DPR mengesahkan RUU PT pada Jumat (13/7).

Selama empat kali pembahasan, memang sudah banyak pasal yang dipangkas. Sekilas seperti terjadi perubahan signifikan atas pertimbangan dari berbagai masukan dan penolakan yang dilakukan. Namun nyatanya, pasal-pasal kontroversial itu tetap ada. Pembahasan hanya menyangkut persoalan keredaksian; penggabungan pasal dan penghalusan kalimat, bukan persoalan substansial. Padahal, baik Menteri Pendidikan ataupun anggota Komisi X mengatakan bahwa pengesahan sudah mengakomodasi aspirasi masyarakat. Aspirasi mana yang mereka maksud kalau sampai pada detik pengesahan, penolakan malah semakin banyak dilakukan?

Pemerintah, dalam hal ini Komisi X DPR mempraktikkan dominasi kuasanya atas dunia pendidikan. Paulo Freire, setelah melalui proses pemahaman panjang mengenai kekuasaan mengatakan bahwa kekuasaan sebagai sebuah bentuk dominasi tidak dipaksakan pemerintah secara sederhana melalui tangan-tangannya, seperti polisi, tentara, dan departemen kehakiman. Dominasi juga dipraktikkan lewat kekuasaan, teknologi dan ideologi yang secara bersama-sama menghasilkan pengetahuan, hubungan sosial dan ekspresi budaya yang berfungsi secara aktif untuk membuat masyarakat diam.

Pemerintah menganggap bahwa masyarakat akan mengerjakan produk dominasi yang mereka buat dengan sikap penurut. Mereka lupa, bahwa tidak semua masyarakat negeri ini akan begitu saja pasrah dengan semua hasil keputusan. Masih ada masyarakat yang peduli dan tak mau tinggal diam dengan sikap arogan atas implementasi dominasi yang dipraktikkan.

Bagaimanapun proses yang terjadi, pengesahan sudah dilakukan. Kini, hanya dua pilihan bagi para pelaku di dunia pendidikan. Pertama, mencoba melaksanakan UU dengan berbagai konsekuensi. Apabila pilihan ini yang diambil, upaya penolakan yang sudah dilakukan hanya tinggal bayang-bayang. Tidak juga memberi efek jera pada pemerintah untuk tidak terus mengabaikan masyarakatnya. Atau pilihan kedua, konsisten dengan prinsip awal dan bersiap menindak pengesahan dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, sama seperti yang terjadi pada UU BHP 2010 lalu.

Fitria Nurhayati

Pemimpin Redaksi BPPM Balairung