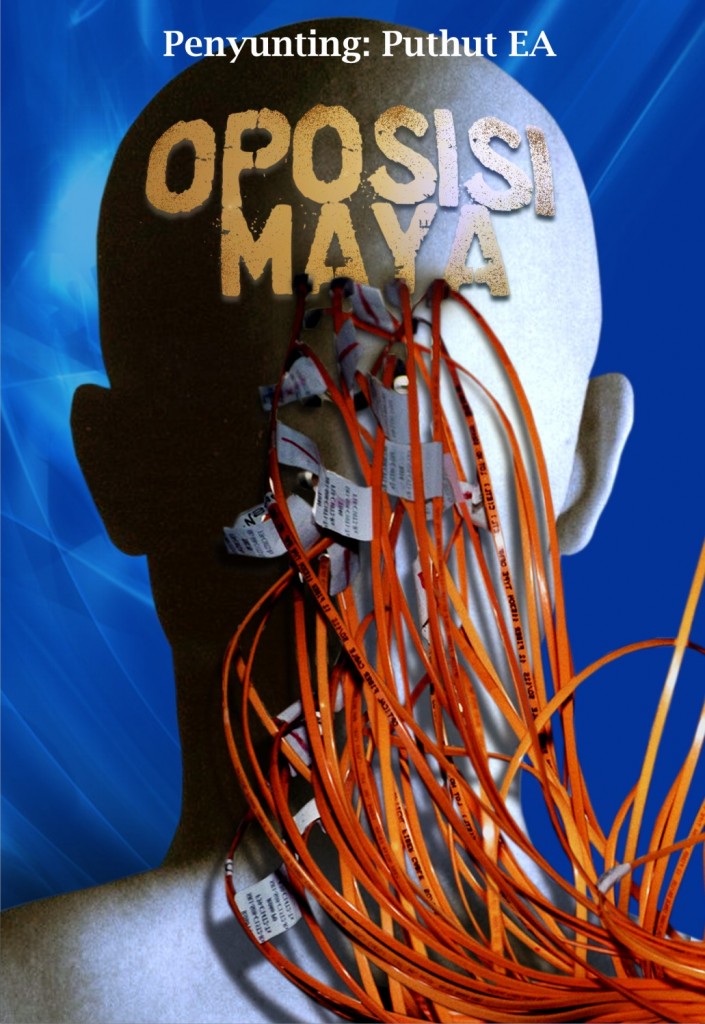

Judul Buku : Oposisi Maya

Editor : Puthut EA

Penerbit : Insist Press

Cetakan : Februari 2010

Halaman : xviii + 143 halaman

Adalah Bono, vokalis U2, grup band asal Irlandia yang dalam setiap konsernya di berbagai negara selalu membawa isu-isu mengenai HAM, kemiskinan, HIV/AIDS, anti pemanasan global, serta yang lain. Aksi itu dilakukan secara konsisten. Banyak yang mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Bono, tapi tidak sedikit juga yang mengkritik. Salah satunya Naomi Klien. Klien mengkritik aksi Bono dengan menyebutnya sebagai aksi tambal sulam belaka, hanya ada di permukaan dan tidak menyentuh akar persoalan struktural di masyarakat. Kritikan ini menciptakan istilah baru, bonoisasi. Bonoisasi kemudian menjadi istilah yang digunakan untuk menyindir orang-orang yang tak berusaha menyentuh persoalan secara nyata, hanya berupa perayaan-perayaan semata.

Bisa jadi, hal tersebut menjadi relevan ketika kita menilik fenomena Facebook yang akhir-akhir ini semakin masif di Indonesia. Sikap politik ala bonoisme ternyata juga mulai menjalar ke ruang maya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aksi penolakan atau dukungan yang bernada politis. Yang paling fenomenal tentu saja grup “Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto”. Sampai 15 Maret 2010, anggota grup ini berjumlah 1.393.871 orang. Bisa dibayangkan, jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai 10 juta orang. Itu artinya, yang ikut bergabung dalam grup ini mencapai angka 15 %. Contoh lain adalah gerakan koin peduli Prita yang juga digalang melalui Facebook.

Sekilas, fenomena ini menunjukkan ada yang salah dengan aparat negara. Baik itu legislatif maupun eksekutif tidak bisa menyediakan ruang bebas bagi masyarakat. Karena saluran aspirasi macet, masyarakat kemudian menemukan alat ekspresi ketidakpuasan dalam Facebook. Facebook menjadi alat yang ideal karena sifatnya yang cepat, interaktif, dan masif. Dan tidak boleh dilupakan, potongan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa solidaritas masyarakat masih tinggi. Rasa solidaritas yang dibentuk dari adanya rasa senasib sepenanggungan yang kemudian memicu munculnya sebuah perlawanan dari dunia maya.

Dalam buku Radikal itu Menjual (2009), Joseph Heath dan Andrew mengatakan bahwa dunia maya menjadi tempat orang terus bermimpi akan tatanan sosial yang sepenuhnya anarkis. Sebuah dunia yang tanpa hirarki di mana semua hubungan sosial bersifat sukarela dan tanpa paksaan. Saya kira, dari mimpi di dunia maya inilah riak-riak perlawanan seperti contoh di atas lahir dan tumbuh besar. Bahkan bisa jadi, riak-riak kecil ini jika dibiarkan akan terus menggumpal lantas memadat menjadi massa yang bergerak di dunia nyata.

Alam Rimba

Buku ini menjadi laku olah pikir yang didasarkan atas semangat kegunaanya. Bisa dibilang, buku ini merupakan “keberlimpahan intelektual” seperti disebut Puthut EA dalam pengantarnya. Ini dikarenakan para penulis dalam buku ini adalah para ahli di bidangnya. Seperti dijelaskan Nezar Patria, potensi dari jejaring sosial ini memang cukup besar. Setidaknya dua peristiwa di atas mendapatkan perhatian yang “lebih” dari Istana. Seorang staf khusus Presiden bahkan mengatakan bahwa akhir-akhir ini “Facebook menjadi barometer untuk mengukur suhu politik” (halaman 36). Sekalipun demikian, ada perbedaan yang cukup mendasar antara grup gerakan peduli koin Prita dengan grup pendukung Bibit-Chandra. Pada kasus Prita, partisipasi sosial nampak berlangsung deras tanpa kesungkanan. Tak heran, jumlah koin yang diperoleh dari penggalangan dana yang dimulai via Facebook itu kini mencapai angka di atas 1 Miliar Rupiah. Sementara itu dalam kasus Bibit-Chandra, muncul kesan bahwa partisipasi sosial itu bersyarat. Ini nampak dari minimnya elemen yang bergerak untuk aksi turun ke jalan, jauh bila dibandingkan anggota grup yang mencapai satu juta orang.

Sementara Nurhady Sirimorok mengajukan gagasan yang cukup masuk akal mengenai kelemahan perlawanan melalui jejaring sosial ini. Baginya, Facebook tetap lah sebuah alam rimba. Di dalamnya, terlalu banyak pohon dengan beragamnya wataknya. Informasi yang ada terlalu banyak dari mulai iklan sampai kampanye fasis yang semuanya siap menenggelamkan isu bersama. Belum lagi jika kita melihat bahwa dunia maya merupakan dunia yang sangat cepat dan serba permukaan (halaman 96).

Dari dua gagasan tersebut, ada satu kesimpulan yang bisa diambil. Facebook baru sampai pada level berhasil menggalang dukungan, belum menyentuh level aksi nyata. Artinya, membujuk seseorang untuk ikut mendukung ini-itu jauh lebih mudah ketimbang meminta komitmen untuk membawa diri turun ke jalan. Meskipun pada kasus Prita partisipasi sosialnya jelas kelihatan, namun itu tidak lebih karena peran media mainstream yang beramai-ramai mengulasnya. Ini menunjukkan bagaimana Facebook pun masih membutuhkan media konvensional untuk menyebarkan gagasannya.

Akhirnya, meskipun tak berpanjang lebar menguraikan seputar problematika Facebook dan dunia maya secara umum, setidaknya buku ini mampu memantik diskusi lanjutan. Para penulis mampu memotret fenomena media dunia maya yang memiliki keinginan untuk mengganti peran media konvensional dalam menyampaikan informasi. Bahkan, harapannya, informasi melalui dunia maya ini bisa meluas, bahkan menyeberang ke dunia nyata. Jika sudah demikian, saat hati kita marah karena melihat ketidakadilan dan penindasan, kita tidak hanya bisa sekadar berteriak, Join the Group! [Wisnu]